※本稿は、福嶋尚子、栁澤靖明、古殿真大『教師の自腹』(東洋館出版社)の一部を再編集したものです。

4人に3人が自腹をしていた

はじめに、この1年でどのくらいの人が自腹をしているのかについてみていこう。本調査では、回答者の4人中3人が2022年度の1年間で自腹をしたことがあると回答している(75.8%、1034人中784人)(※1)。

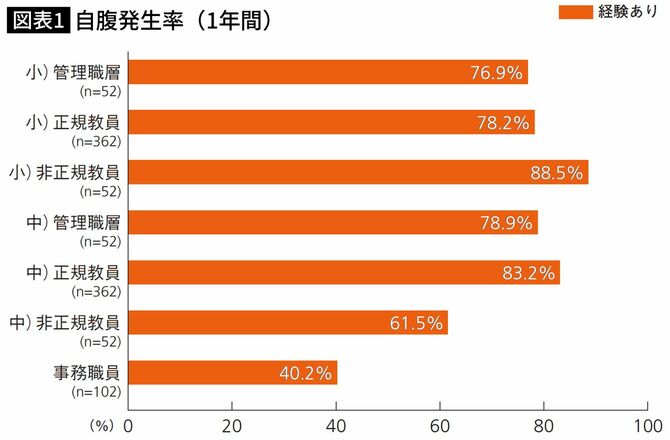

職別に自腹の発生率(2022年度に自腹があったと回答した人数/回答者数)をみてみると、図表1のようになる。小学校でも中学校でも、ほとんどの職で1年間で自腹をした人が8割近くに上っている。自腹をした割合が相対的に少ない職でも、自腹の発生率は高い。中学校の非正規教員で約6割、事務職員で約4割と、決して少なくない割合で自腹が発生していることがわかる。

こうしたデータから、小・中学校の教職員にとって自腹がかなり身近に存在しているものだとわかる。しかも程度の差こそあるものの、どの職の場合にも高い割合で自腹が発生していた。自腹は学校のなかでありふれたものになっているのだ。

全体の発生率を眺めて自腹がかなり身近な現象だと確認したところで、次は費目ごとの発生率をみていこう。

※1 この値を基に、「日本の教職員の4人に3人が自腹の経験がある」ということはできない。その理由は、今回の調査では質問紙を配付する人数を職と性別に応じて割り振っているからだ。職別にみたときに小学校の非正規教員の自腹発生率が高く、事務職員の発生率が低かった。そのため、小学校の非正規教員に質問紙を配付する数を多くすれば全体の発生率は上がるだろう。これとは逆に事務職員に配付する数を多くすれば全体の発生率は下がるはずだ。

とはいえ、職別・性別の発生率を確認した上で、それほど日本全体の値とかけ離れてはいないと筆者は考えている。

授業に関わる自腹は58.8%

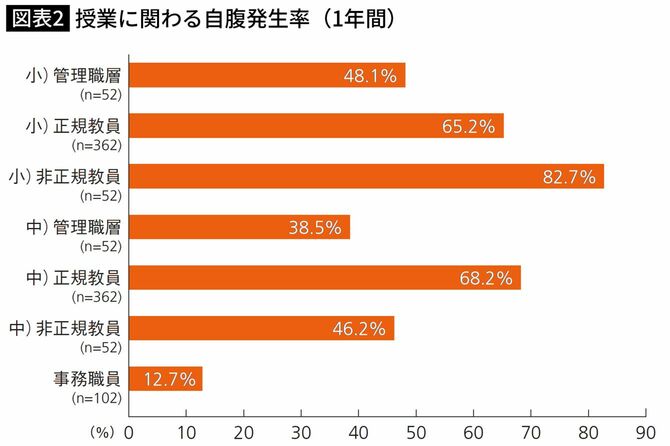

2022年度1年間で授業に関わる自腹が発生していたと回答した人は、回答者全体の58.8%だった(1034人中608人)。他の費目については後でみていくが、他の費目と比べて授業に関わる自腹は特に高い割合で発生している。

小学校の教員のみでみると466人中304人(65.2%)、中学校の教員のみでみると466人中291人(62.4%)が1年間のうちに授業での自腹を経験している。小学校のほうが若干発生率が高いものの、あまり小・中学校の間に差はないといえる。

次に、職ごとにみていこう(図表2)。小学校では、管理職層の48.1%(52人中25人)、正規教員の65.2%(362人中236人)、非正規教員の82.7%(52人中43人)が経験している。

中学校では、管理職層の38.5%(52人中20人)、正規教員の68.2%(362人中247人)、非正規教員の46.2%(52人中24人)が経験している。

教員の仕事のなかでも特に重要な位置を占めているものだからか、授業に関わる自腹の発生率はどの職でも軒並み高い値を示している。