出生数「2年連続80万人割れ」の衝撃

政府が予想していた以上の速度で、日本がシュリンクしている。昨年(2023年)2月の「出生数、統計初の80万人割れ」のニュースでは、厚生労働省が想定していたよりも11年早くその数字に達してしまった、との大きな衝撃がもたらされた。

コロナ禍による婚姻数減少の影響が要因であるとして、翌年は一時持ち直すのではと期待されたが、翌2024年2月の発表でも出生数は前年比5.1%減の76万人弱と、減少傾向に歯止めがかからない。一方で死亡者数は約159万の過去最多を記録。自然減数は初の80万人超えの台に乗った。日本の国力が痩せ細っていくという厳しい現実を、数字が示し続けている。

4割の自治体が「消滅可能性自治体」に

大型連休直前に発表された、「消滅可能性自治体」「ブラックホール型自治体」とのキーワードも話題を呼んでいる。先月24日、民間有識者らでつくる人口戦略会議は、国立社会保障・人口問題研究所による地域別将来推計人口データを踏まえ、全国自治体の人口的側面から見る持続可能性の分析結果を公表した。

2020年から50年までの30年間で、全国1729自治体の4割にあたる744自治体で人口増に潜在的貢献性のある(つまり人口再生産=出産可能と考えられる)20~39歳の女性人口が50%以上減り、消滅する可能性がある……との厳しい結果だった。

「ブラックホール型自治体」が若い女性をのみ込む

消滅可能性都市というショッキングな言葉自体は、日本創生会議による2014年の同様のレポートで誕生し、当時も話題を呼んだものだ。2014年の分析では約50%の自治体が「消滅可能性」に該当するとされたが、その衝撃下にあった10年の間にも、決して日本の縮小傾向に改善が生じたわけではないということになる。

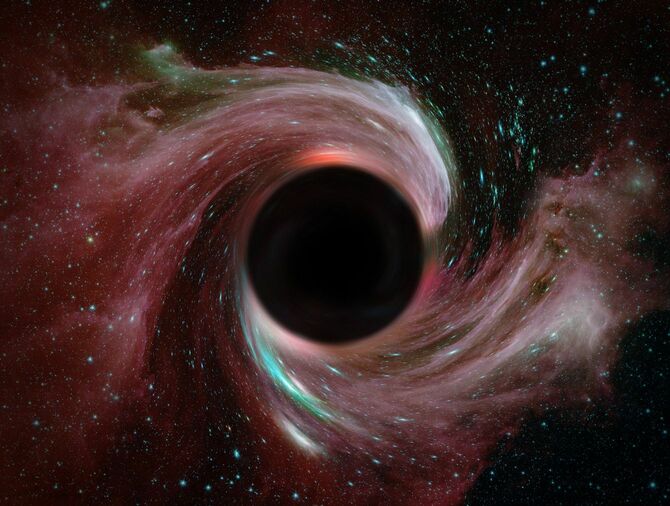

今回、人口戦略会議による分析結果に登場した「ブラックホール自治体」は、人口減のメカニズムへさらに一歩踏み込んだ表現だ。

人口戦略会議の定義によれば、ブラックホール型とは出生率が低く、人口増加を他地域からの流入に依存する自治体のこと。

地方からの人口流入が多い一方で子育て層が少ない、つまり就学や就職などで若い人が流入するものの、人口の再生産(出産子育て)が起きないまま高齢化していくものを指し、都会に典型的な自治体のありようだ。全国で25自治体がブラックホール型であると報告されたが、東京23区のうち実に17区がそれに当たり、「人を吸い込んで減らす」東京の実態が指摘された。