明治維新で功を成した二大巨頭のひとつ、毛利家は……

山県有朋が「宮中某重大事件」を起こしたのは、島津家の閨閥が原因になっている。では、長州藩主だった毛利家の閨閥はどうだったのだろうか。

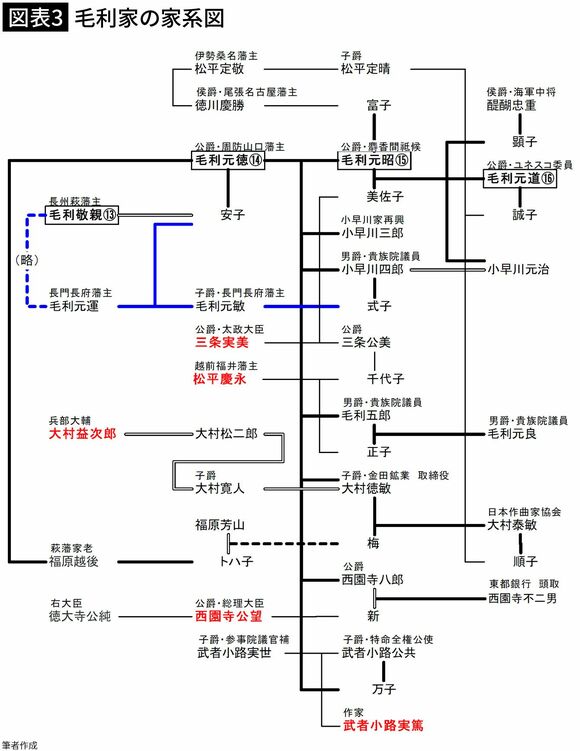

長州藩の最後の藩主は毛利元徳(1839~1896年)。島津忠義の1歳年長で、同年代といえるだろう。子どもは少なくとも8男1女がおり、配偶者がいるのは6人(5男1女)。島津忠義のほぼ半数だ。娘が1人しかいないので、比べるのは酷かもしれないが、毛利家の長女は子爵夫人。島津家の嫁入り先に対して見劣りがする。爵位で見ると男爵(爵位の最下位)が多く、島津家の閨閥ではあまりみられなかった現象だ。また、島津家で2例もあった皇族が見当たらない。

薩長藩閥といえば、二大巨頭のように感じられるのだが、旧藩主の閨閥はなぜにこんなにも違うのか。ここに興味深いエピソードがある。

長州藩の隣藩・安芸広島藩の「最後の殿様」浅野長勲という人物がいる。浅野家に「長州の或る華族から良縁を持ちこまれた」時、長勲は「わしの目の黒いうちは、長州との縁談だけは断ってくれ」と発言したというのだ。「どうも何か戊辰戦争の時、芸州が長州に煮え湯を飲まされたニガイ思い出があるらしい」(遠藤幸威『女聞き書き 徳川慶喜残照』)。

幕末の長州藩は国を想う理念こそすばらしかったが、いざそれを実現する段となると、「目的のためには手段を選ばず」といった感が強い。明治維新を成し遂げるために、あちこちで恨みを買ってしまった故、閨閥を展開するのが難しかったのではなかろうか。

1963年北海道生まれ。國學院大學経済学部を卒業後、ソフトウェア会社に入社。勤務の傍ら、論文・著作を発表。専門は企業集団、企業系列の研究。2005~06年、明治学院大学経済学部非常勤講師を兼務。06年、國學院大學博士(経済学)号を取得。著書に『企業集団の形成と解体』(日本経済評論社)、『日本の地方財閥30家』(平凡社新書)、『最新版 日本の15大財閥』『織田家臣団の系図』『豊臣家臣団の系図』『徳川家臣団の系図』(角川新書)、『三菱グループの研究』(洋泉社歴史新書)など多数。