領知宛行状や大規模な転封で最高権力者であることを示す

同じとき、秀忠は、播磨姫路城主池田氏を因幡鳥取へ転封させる。池田氏は徳川氏との婚姻を通じて太い絆で結ばれていたが、前年に父利隆をなくしたわずか9歳の光政が当主であり、山陽道の要衝姫路を任すには荷が重すぎるとして転封が命じられたのである。

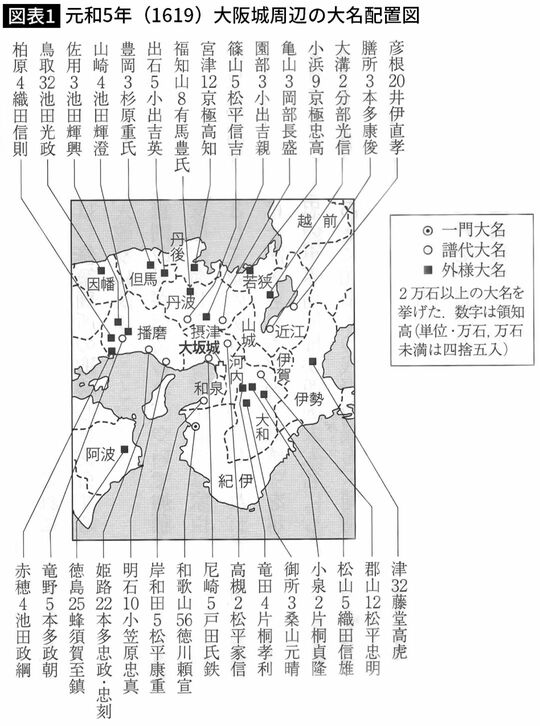

光政に替って姫路には譜代の伊勢桑名城主本多忠政・忠刻(編集部註:千姫の再婚相手)が入り、播磨明石には信濃松本城主小笠原忠真が、播磨竜野には本多政朝が上総大多喜から、また伊勢桑名には伏見城代の松平定勝が、伏見には摂津高槻城主内藤信正が入る。さらに、近江膳所城主戸田氏鉄が摂津尼崎へ転封となる。これらの大名はすべて譜代大名である。

こうした領知宛行状の一斉交付や大規模な転封も、秀忠が「天下人」であることを認めさせるものであった。

旧豊臣家臣の福島正則を改易し中国・四国の支配を強化

元和5年、上洛した秀忠は、上洛5日目の6月2日、福島正則を居城広島城の無断修築の咎で改易する。これに先立ち秀忠から広島城修築を糺された正則は、修築箇所の取壊しを約束するが、二の丸・三の丸をそのままにしたことが改めて咎められ、改易に及ぶ。

9日、諸大名に正則改易が伝えられ、ついで加藤嘉明をはじめとする中国・四国のほぼすべての大名に広島城受取が命じられる。国許では家臣が籠城する構えをみせるが、正則の嫡子忠勝から正則の指示として城の明け渡しが命じられ、城は引き渡される。

福島正則の改易は、諸大名に秀忠の「武威」を示し、また広島城受取に中国・四国の大名を動員することで秀忠の軍事指揮権が西国大大名にも及ぶことを明確化するものだった。

福島正則改易のあとに和歌山の浅野長晟を、同時に大和郡山の水野勝成を備後福山に加封する。水野の福山転封は、譜代大名の西国進出であり、幕権の西国への伸長として注目される。和歌山には家康の十男徳川頼宣を駿府から移し、和泉岸和田の小出氏を但馬出石に、そのあとに準家門の松平康重を、摂津高槻には松平家信を入れる。さらに大坂の陣後大坂城主であった松平忠明を大和郡山に移し、大坂を幕府の直轄地とする。