ねねへの遺産は茶々や養女の豪より多かった

これは前もって渡す

七千貫文 茶々に与える

七千貫文 豪へ与える

合計二万四千貫文

(原典は『豊大閤真蹟集』井)

ねねへの分配が一番多く、茶々、豪と続きます。公用のお金が、3人の女性に分配されていくのです。この後、公家や門跡にも形見分けの金銀が送られています。また、諸大名には総計で黄金300枚を配っています(『義演准后日記』第1273頁)。

秀吉、人生最後の大盤振る舞いです。(編集部註:一万貫文=現在の約12億円)

これまで、日本での通説では、ねねは豊臣側の人間であり、豊臣家の存続に加担するのが当然、あるいは、豊臣を裏切って徳川の肩を持ったとされてきました。しかし、豊臣家の一員である以上に名だたる武将たちの「母」として、財力のある「個人」として、「家」に属さない独立した唯一無二の存在として生きていました。

ねねは1624(寛永元)年に病死します。彼女が死去したという報を受けると、徳川秀忠はねねの甥に宛てて、江戸から京都にお悔やみの手紙を書き送っています。

ねねは生涯、人との繋がりを切ることがありませんでした。現実から目をそらさず自分で筆をとって手紙を書いて、離れて住む人たちとの交流を絶やさなかったのです。

天下統一という波乱の時代を、ねねはしっかりと生き抜きました。

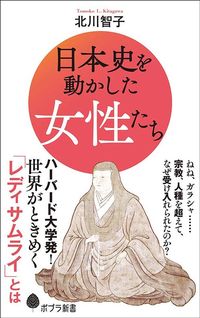

福岡県出身。カナダのブリティッシュコロンビア大学で数学と生命科学を学び、プリンストン大学で歴史学の博士号を取得。ハーバード大学で歴史を教えた後、ケンブリッジ大学ウォルフソンカレッジ、カリフォルニア大学バークレー校、ドイツのマックス・プランク数学研究所、オックスフォード大学ペンブルックカレッジと数学研究所で数学史の研究を進め、南アフリカのプレトリア大学にも赴任。2022年にJAXA宇宙教育センター長に就任し、国際的な場で地球規模の課題に立ち向かうことのできる人材を育むことを目標として活動。2024年よりJAXA東京事務所にて勤務。著書に『ハーバード白熱日本史教室』『ケンブリッジ数学史探偵』など。『The Secret Lives of Numbers』(共著)はペンギン・ランダムハウス社から刊行され、13カ国語への翻訳が決まっている。