増加傾向だが女性県議会議員は2割未満しかいない

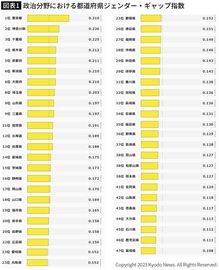

2023年4月に行われた統一地方選挙の結果、都道府県議会における女性の割合は過去最高になりました。とはいえ、全体に占める割合は依然として2割にも届かず、日本、特に地方の政治がまだまだ「男性政治」であることには変わりありません。

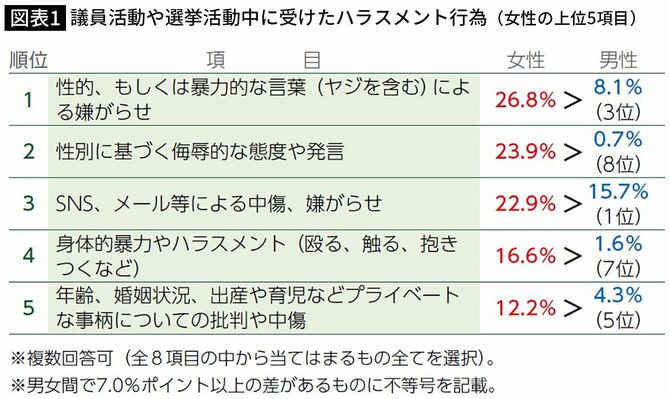

政治に多様性を求める人は多いはずなのに、なぜ女性地方議員はいまだに少ないままなのでしょうか。その背景には、女性は男性に比べて圧倒的に選挙に出にくく、また選挙活動もしにくいという現状があります。いったい何が障壁になっているのか。私は、大きく分けて次の3つの障壁があると考えています。

立候補するとワークライフバランスが取りにくくなる

1つ目は、現在の選挙活動は、候補者にとってワークライフバランスの確保が非常に難しいということです。先日、日本維新の会の馬場伸幸代表が「選挙は非常に厳しい戦いであり、私自身も1年365日24時間、寝ているときとお風呂に入っているとき以外、常に選挙を考えて政治活動をしている。それを受け入れて実行できる女性はかなり少ないと思う」などと語りました。

この発言は炎上しましたが、残念ながら現状はこの言葉通りで、今の選挙活動は家事や育児などのケア責任を免れている「ケアなし男性」モデルを前提としています。政党もそうした候補者を探そうとしますし、有権者側にもそうした人を求める傾向があります。

日本の選挙は国政も地方も、政党ではなく個人中心で行われる傾向が強く、政策の内容よりも、地元のお祭りに参加する、有権者と直接握手をするといったことが票につながりやすいのが実態です。政治家は「地域の代表」という面が強いからです。政策を語る場が少ないせいもあって、有権者もつい個人的なつながりを重視してしまいがちです。