日本の企業は、「社員の健康は二の次」なのか

「多少体調が悪くても、頑張って出社すべし」というのは、コロナ前の日本では当たり前の企業文化でした。「感染症の拡大リスクを抑制することや、労働者の健康の回復を早めることよりも、とにかく会社に出社することの方が重要」という企業文化は、残念ながらいまだに存在しています。

私が新卒で就職した四半世紀前、友人の総合職女性が男性の所属長から「俺は女の総合職は嫌いだ」と配属早々の面談で言われた、と悲しんでいました。「どうしてですか?」という彼女の問いに対し、その所属長は「日曜日に38度の熱を出していても、『はってでも会社に出て来い!』って、女には言えないだろ?」と回答したそうです。

さすがに令和の現在、こんな所属長がいたら大問題に発展するでしょうが、四半世紀前の日本には、労働者の健康やプライベートを度外視した滅私奉公を「出世の条件」と考えるような風潮があったことは確かです。

アメリカやフランスの6割しか成果が出せない日本

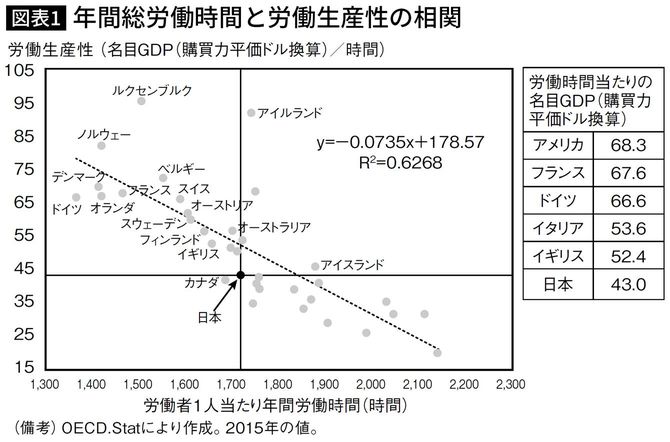

しかし、それだけ会社にいる時間を重視する日本の働き方ですが、国際的に認められるほどの経済効果が出ているのかは疑問です。コロナ前からリモートワークが進んでおり、労働人口の5割がリモートワーク可能な仕事に就いていたアメリカや、行政がeWORK(EUにおけるリモートワークの意味)を推進しているEUに比べて、日本の時間当たり労働生産性はかなり劣っているのです(図表1)。

アメリカの労働時間当たりの名目GDPは68.3、フランスは67.6、日本は43.0ですので、時間当たりでみると、日本はアメリカの63%、フランスの64%の成果しかあげられていない計算になります。

このような状況を見ると、何が何でも会社に来ることを重視するよりも、労働時間を短くするための工夫をして、短時間で成果をあげる雇用管理に切り替えるべきではないか、と疑問が生じます。

「すべての社員のための制度」ではなかった

コロナ以前の日本企業では、オフィスに出社し、長時間勤務することが前提でした。都市部ではこれに、混雑した電車に乗る長い通勤も加わります。例えば東京都や神奈川県では、平均通勤時間が片道50分程度にもなります。

こうした出社前提、長時間前提の働き方のできない、子育てや介護で時間的制約がある労働者、高齢者や健康状態が良くない労働者などは、これまで、日本のスタンダードな労働状況にはなじまない、「事情のある労働者」扱いをされてきました。そしてリモートワーク(特に在宅勤務)は、こうした「ワケアリ」社員のための制度と位置づけられてきたのです。

ある大企業では、ダイバーシティ推進を目的に、人事部主導で在宅勤務の制度を整備しました。しかし、制度上は誰でも利用できるとしたにもかかわらず、利用者は育児や介護をしている社員、健康問題のある社員に集中していました。雇用者だけでなく利用者側のメンタリティとしても、事情がある社員のための在宅勤務のイメージが根強かったことがうかがえます。