舞台はあの世とこの世の境に佇む不思議な写真館

「この走馬灯が、回り始めてから止まるまで、じっくりごらんください。止まると、いよいよ旅立ちです――」

人は死ぬとどうなるのか? 誰しも一度はそんな疑問に思いを馳せたことがあるはずだ。死後、魂となって輪廻転生を待つことになると考える人もいれば、ただ無に返すだけとクールな意見を崩さない人もいるだろう。

しかし、仮にいずれかが正解であったとしても、答え合わせのしようがないのがこのテーマの難しいところ。ただ、日本では古くから、人はいまわの際にそれまでの人生のさまざまな思い出がフラッシュバックすると言われてきた。いわゆる走馬灯というやつだ。

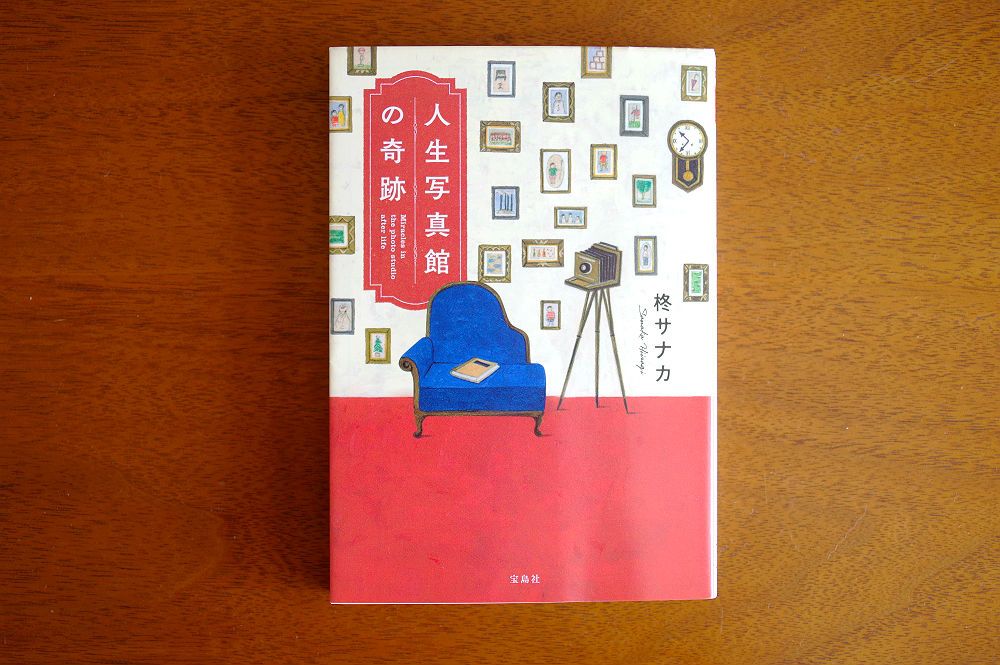

本作『人生写真館の奇跡』は、あの世とこの世の境に佇む写真館を舞台とした、3つの短編からなるオムニバスである。冒頭のセリフは、写真館の案内人を務める、平坂と名乗る謎の青年が発したもの。

この写真館の目的はただひとつ。人生の最後に見る走馬灯をつくることだ。

思い出のシーンを自ら撮り直す旅へ

針の止まった古い柱時計が据えられた写真館。受付カウンターの奥には観音開きの大きな扉があり、その向こうがスタジオになっている。

髪をきちんと整え、立ち襟のシャツを着込んだ平坂には、これといって特徴がないようで、「目の覚めるようなハンサムでなく、かといって不細工というのでもなく、誰かに似ているようで似ていないような、とにかく印象の薄い顔」と表現したのは、本作1人目の“客”である92歳のハツ江だ。

平坂の元には毎回、胸に白猫マークをつけた配達員から、写真が届けられる。それはこれからやってくる死者の思い出そのものであり、その数は台車で運ばなければならないほど膨大なこともあれば、封筒1つだけのこともある。なぜなら、届けられる写真の数は、訪れる故人が現世で重ねた年月に相当するからだ。

人生1日につき写真が1枚。1年で365枚。92歳まで生きたハツ江の場合はそれだけ思い出が多く、運ばれてくる写真も膨大な数にのぼる。その中から年齢と同じ数、つまり92枚の写真をセレクトし、走馬灯にセットするのがこの写真館での作業である。

ただし、何度も手にして見返した写真ほど劣化するのと同じように、走馬灯に加えたい大切な思い出の1枚が、色あせていたり破れていたりすることがある。そこで平坂は言う。「この消えている写真に関しては、復元することができますよ」と。

復元の方法とは、過去に戻ってその場面を自ら撮影するというものだった。