舞台はあの世とこの世の境に佇む不思議な写真館

「この走馬灯が、回り始めてから止まるまで、じっくりごらんください。止まると、いよいよ旅立ちです――」

人は死ぬとどうなるのか? 誰しも一度はそんな疑問に思いを馳せたことがあるはずだ。死後、魂となって輪廻転生を待つことになると考える人もいれば、ただ無に返すだけとクールな意見を崩さない人もいるだろう。

しかし、仮にいずれかが正解であったとしても、答え合わせのしようがないのがこのテーマの難しいところ。ただ、日本では古くから、人はいまわの際にそれまでの人生のさまざまな思い出がフラッシュバックすると言われてきた。いわゆる走馬灯というやつだ。

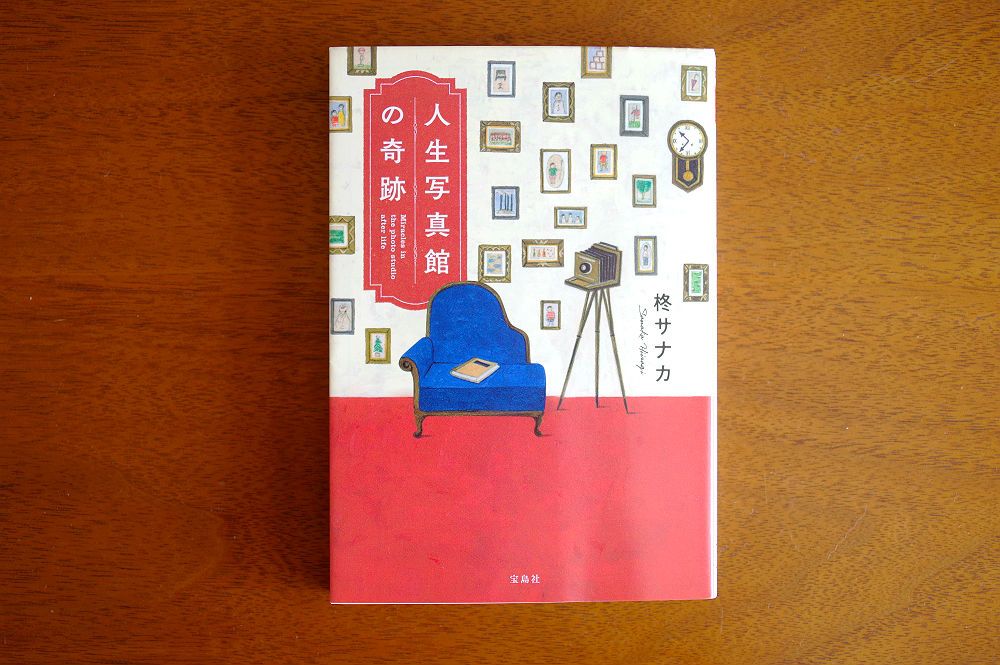

本作『人生写真館の奇跡』は、あの世とこの世の境に佇む写真館を舞台とした、3つの短編からなるオムニバスである。冒頭のセリフは、写真館の案内人を務める、平坂と名乗る謎の青年が発したもの。

この写真館の目的はただひとつ。人生の最後に見る走馬灯をつくることだ。

思い出のシーンを自ら撮り直す旅へ

針の止まった古い柱時計が据えられた写真館。受付カウンターの奥には観音開きの大きな扉があり、その向こうがスタジオになっている。

髪をきちんと整え、立ち襟のシャツを着込んだ平坂には、これといって特徴がないようで、「目の覚めるようなハンサムでなく、かといって不細工というのでもなく、誰かに似ているようで似ていないような、とにかく印象の薄い顔」と表現したのは、本作1人目の“客”である92歳のハツ江だ。

平坂の元には毎回、胸に白猫マークをつけた配達員から、写真が届けられる。それはこれからやってくる死者の思い出そのものであり、その数は台車で運ばなければならないほど膨大なこともあれば、封筒1つだけのこともある。なぜなら、届けられる写真の数は、訪れる故人が現世で重ねた年月に相当するからだ。

人生1日につき写真が1枚。1年で365枚。92歳まで生きたハツ江の場合はそれだけ思い出が多く、運ばれてくる写真も膨大な数にのぼる。その中から年齢と同じ数、つまり92枚の写真をセレクトし、走馬灯にセットするのがこの写真館での作業である。

ただし、何度も手にして見返した写真ほど劣化するのと同じように、走馬灯に加えたい大切な思い出の1枚が、色あせていたり破れていたりすることがある。そこで平坂は言う。「この消えている写真に関しては、復元することができますよ」と。

復元の方法とは、過去に戻ってその場面を自ら撮影するというものだった。

大切なあの日にもう一度立ち会う

ファンタジックな設定が心地いいこの物語の本質は、「思い出の復元作業」に名を借りた、タイムスリップの旅にある。

92歳のハツ江は、戦後の混沌の中で保母として生きたある日の1枚を。何者かに刺殺されて写真館にやってきた47歳のヤクザは、営んでいたリサイクルショップの従業員と過ごした日を。そしてまだまだ遊びたい盛りであった7歳のミツルは――。

それぞれが大切なあの日にもう一度立ち会い、在りし日を反芻しながら、自らが見る走馬灯の、最後のピースを手に入れていく。さまざまな人生模様とその機微が、ハートウォームな人情譚に仕上げられている点も、本作の大きな見どころだろう。

ちなみに余談ではあるが、こうした走馬灯現象は、実は世界各国で報告されている。といっても決してオカルトめいた話ではなく、脳の機能に関わる生理現象の1つで、「パノラマ記憶」と呼ばれるものだ。これを走馬灯と表現した日本人の感性は悪くない。

「みなさん、ここにいらしたことや、写真を自分で選んだことは、お忘れになるんだと思います。ただ、走馬灯を見た記憶だけは、うっすらと残っているのではないでしょうか」

こうして走馬灯の存在が知られているのは、ごくまれに、この写真館を経てから現世に戻る臨死体験者が存在するためだと平坂は語っている。彼らはきっと、さらに大切な思い出を増やして、いつの日か写真館を再訪することになるのだろう。

“日常の謎”路線への転向で大きく花開いた才能

ところで、著者の柊サナカは本来、こうした温かみのある物語よりも、アクション性の高いエンターテインメントを得意とする作家であった。なにしろデビュー作『婚活島戦記』(宝島社文庫)は、タイトルから類推できるように、ある青年社長の妻の座をゲットするために、花嫁候補の女性たちがバトルを繰り広げるという、エキセントリックな物語なのだ。

同作はエンターテインメントの名門、「このミステリーがすごい!」大賞に応募されたものだったが、惜しくも最終選考で落選。しかし、一部の選考委員から熱烈な支持を受け、無冠のままデビューに至った経緯がある。

作風に変化が見られるのは早くも3作目、『谷中レトロカメラ店の謎日和』(宝島社文庫)からで、これは下町のカメラ屋を舞台に写真やカメラを糸口に謎を解いていく、“日常の謎”系と呼ばれるジャンルに属する連作ミステリーだった。

翌年にはその続編、『谷中レトロカメラ店の謎日和――フィルム、時を止める魔法』(宝島社文庫)が上梓されるなど、新境地への進出は上々の成果を得たように見えるが、著者は後のインタビューで、「(担当編集者から)次は日常系で、と言われ本当に困ってしまいました」と当時の苦労を明かしている。

死後に走馬灯をつくる物語が日常系と言えるかどうかはさておき、少なくとも優しさと温かさを内包する世界観には、万人を引きつける魅力があるように感じる。本作『人生写真館の奇跡』を読み終えた読者は、きっと著者の次回作を心待ちにするに違いない。

ラストに明かされる、案内人の秘密

ところで、どこまでも謎めいている案内人の平坂だが、この名前はどうやら業務上のビジネスネームのようなものらしい。本作の序盤では、その名前が島根県の黄泉比良坂(よもつひらさか)に由来することを、ハツ江に看破されている。

黄泉比良坂とは、古事記に記述が残る、あの世とこの世の境い目のこと。まさにその狭間に存在する彼の役名にふさわしいが、そんな平坂にも実は、かつて現世に生きた過去がある。もともとは平坂も他の登場人物たちと同じ人間だったのだ。

しかし、写真館を訪れる人々と違い、彼は生前の記憶を持っていない。本当はどんな名前なのか、現世で何をしていたのか、一切の情報がないのだという。唯一、手元に残されているのは、自身の姿が写るたった1枚の写真だけ。

それがいつどのような経緯で撮られたものなのか、なぜ彼がすべての思い出を失ってしまったのかは、本作のラストに明かされる。このあたりの構成はミステリー出身作家らしい手腕というべきだろう。

写真館にやってきた3人と奇妙な案内人の人生を通して、感動と驚きをじっくりと味わっていただきたい。