フランス人女性研究者がカムチャツカで…

マルタンさんはパリの社会科学高等研究院(EHESS)で博士号を取得し、アラスカ、カムチャツカなど極寒の地の森で毛皮をベッドにして眠るような生活を送る先住民族たちを研究してきた。

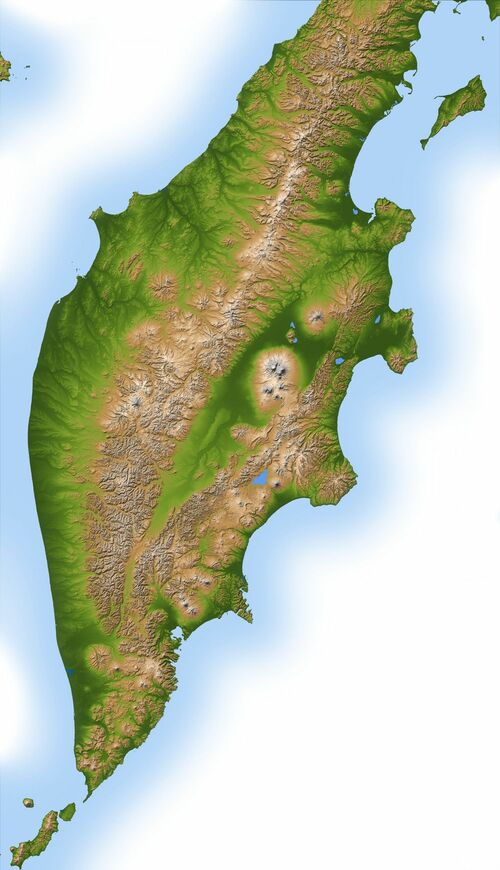

シベリア先住民族の居住エリアに入り、彼らの家で一緒に暮らす。そんなフィールドワークの最中、1人で火山の近くを歩いていたときにヒグマ(推定)に遭遇し、襲われて取っ組み合いのケンカのような体勢になり、顔や頭を傷つけられた。もちろん重傷だった。『熊になったわたし』の書き出しには、こうある。

クマとリアルファイト、顔を引き裂かれた

熊が去ってからずいぶん時間がたっていたが、その場で霧が晴れるのを待ちつづけていた。周りの草原が赤い。私の両手も赤い。顔は熊に引き裂かれて腫れあがり、もはや以前と同じではなくなっている。神話の時代のように、あたりは混沌が支配していた。その中で、私は体液と血にまみれ、顔に裂け目をつくって、人間としての形が不確かな、あやふやなものになっている。これは〈誕生〉なのだろう。なぜなら、明らかに〈死〉とはちがうのだから。周りには乾いた血で固まった茶色い毛の束が散乱していた。先ほどの熊との戦いの名残だ。もうしばらくしたら、ロシア軍のヘリコプターが霧を突き破って迎えにきてくれる。そう思いながら、私は8時間か、あるいはそれ以上、ヘリコプターが来るのを待ちつづけていた。

熊が逃げ去ると、私はバックパックの紐で脚を縛り、止血した。顔のほうはニコライが来た時に、包帯を巻くのを手伝ってくれた。彼は貴重な備蓄の蒸留酒を惜しみなく私の頭にかけて手当をしてくれた。スピルトゥは涙と血とともに頰を流れおちた。手当てがすむと、ニコライは私の携帯電話を手に救助を呼びに尾根に登っていった。フィールドワーク用のロシア製携帯電話だ。火山に囲まれた場所なので電波が不安定なことを考慮したのだろう。基地局も遠いし、携帯電話も旧式だ。火山のおかげで、私たちは外の世界からは孤立して、自由に活動することができた。だが、その火山が今は私たちを閉じこめる牢獄と化していた。