フランス人女性研究者がカムチャツカで…

マルタンさんはパリの社会科学高等研究院(EHESS)で博士号を取得し、アラスカ、カムチャツカなど極寒の地の森で毛皮をベッドにして眠るような生活を送る先住民族たちを研究してきた。

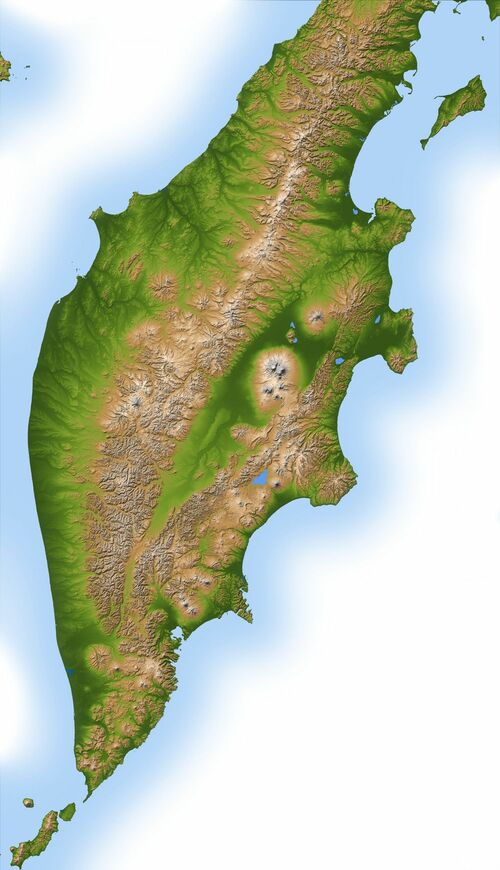

シベリア先住民族の居住エリアに入り、彼らの家で一緒に暮らす。そんなフィールドワークの最中、1人で火山の近くを歩いていたときにヒグマ(推定)に遭遇し、襲われて取っ組み合いのケンカのような体勢になり、顔や頭を傷つけられた。もちろん重傷だった。『熊になったわたし』の書き出しには、こうある。

クマとリアルファイト、顔を引き裂かれた

熊が去ってからずいぶん時間がたっていたが、その場で霧が晴れるのを待ちつづけていた。周りの草原が赤い。私の両手も赤い。顔は熊に引き裂かれて腫れあがり、もはや以前と同じではなくなっている。神話の時代のように、あたりは混沌が支配していた。その中で、私は体液と血にまみれ、顔に裂け目をつくって、人間としての形が不確かな、あやふやなものになっている。これは〈誕生〉なのだろう。なぜなら、明らかに〈死〉とはちがうのだから。周りには乾いた血で固まった茶色い毛の束が散乱していた。先ほどの熊との戦いの名残だ。もうしばらくしたら、ロシア軍のヘリコプターが霧を突き破って迎えにきてくれる。そう思いながら、私は8時間か、あるいはそれ以上、ヘリコプターが来るのを待ちつづけていた。

熊が逃げ去ると、私はバックパックの紐で脚を縛り、止血した。顔のほうはニコライが来た時に、包帯を巻くのを手伝ってくれた。彼は貴重な備蓄の蒸留酒を惜しみなく私の頭にかけて手当をしてくれた。スピルトゥは涙と血とともに頰を流れおちた。手当てがすむと、ニコライは私の携帯電話を手に救助を呼びに尾根に登っていった。フィールドワーク用のロシア製携帯電話だ。火山に囲まれた場所なので電波が不安定なことを考慮したのだろう。基地局も遠いし、携帯電話も旧式だ。火山のおかげで、私たちは外の世界からは孤立して、自由に活動することができた。だが、その火山が今は私たちを閉じこめる牢獄と化していた。

なぜかクマはとどめを刺さずに去った

熊は戻ってくるだろうか? 私にとどめを刺しに。それとも私がとどめを刺すのだろうか? あるいは最後の格闘の中でともに死ぬのかもしれない。最後の抱擁の中で。けれども、そうはならないことを私はすでに感じとっていた。熊はもう遠くにいる。毛皮に血を滴らせ、草原をよろめきながら歩いている。私は熊が遠ざかるのを感じた。熊との距離が離れるほど、私は自分を取り戻した。私たちは――私と熊は自分自身を取り戻していった。熊のいない私と私のいない熊。だが、私たちは自分の体の一部を相手の体に残して生きていく。相手の体の一部を自分の体に残して生きていくのだ。

このノンフィクションが異色なのは、襲われたのが人類学者だったがゆえに、瀕死の重傷を負っても、クマをただの恐ろしい猛獣としては見ないことだ。事件前から、マルタンさんは先住民族エヴェンの人々に「マトゥーハ(雌熊)」という別名を付けられていた。その彼女がクマに襲われて噛まれ、しかも、とどめを刺されずに生還したという事実に、先住民族たちもマルタンさん自身も、特別な意味や運命的なものを感じる。

救出された後、マルタンさんは近くの村の診療所からペトロパヴロフスク市の病院に搬送される。「頭蓋骨は無事だった」というが、顎は砕けており、手術が必要な状態。しかし、病院では「これがロシアの医療体制か?」と驚くほど、前時代的な治療を受ける。

ロシアの病院に運ばれ、裸のまま拘束される

目を覚ますと、私は裸にされ、手首と足首に拘束具をつけられてベッドに縛りつけられていた。状況を把握しようとあたりを見渡すと、広くて白い部屋に、空のベッドが並んでいた。全体に老朽化して、ソビエト連邦時代の古い診療所みたいだ。遠くで人の声がしていた。息をする時に違和感がある。鼻から喉までチューブが入れられていたが、そのせいだけではなかった。

しばらくしてようやく、首にある緑と白のプラスチック製の何かのせいだと気づいた。気管切開をされていたのだ。

まだはっきりしていない意識の中、私は今にもドクトル・ジバゴが入ってくるのではないか、と妄想した。まさしくそんな雰囲気だった。しかしやってきたのはブロンドの看護師だった。

「ナスティンカ、大丈夫よ、よくなるからね」看護師は笑顔で言った。

医師が看護師たちと交わる音が毎晩聞こえる

続いて入ってきたのは長身で恰幅のいい男性だった。金のネックレス、金歯に金時計。ブーツの音を床のタイルに響かせながらベッドに近づいてくる。きっとこの男が医長で、私の手術を担当し、ベッドに拘束しろと指示を出したのだろう。よし、懐柔してやる。私は思った。

男は病院に君臨する医長にふさわしく作り笑いを浮かべていたが、わりと感じはよかった。

「いや、本当に、どうしてあなたが生きていられるのか、誰も説明できないのですよ。でも、あなたは生きている。素晴らしい! あなたは強い女性だ」男は私を褒めた。私は拘束具を外してもらえないだろうかと頼んだ。だが、その頼みは却下された。

この金歯の医長は若い看護師たちに手を出しており、マルタンさんが入院しているICU内で看護師にキスしたり、毎晩、違う看護師を隣の部屋に呼び出したりして、マルタンさんを驚かせる。

押し殺した喘ぎ声と男の唸り声が私のところまで聞こえてくるのだ。なるほど、医長がやる気のない看護師に活を入れているというわけだ。

毎晩同じことが繰り返された。看護師の名前がアーニャからインナ、そしてユリアに代わるだけだ。

(中略)

だが、こんなふうに毎晩、医長と看護師の夜の営みを耳にすることによって、私は人間としての自覚を取り戻していった。二つの世界の狭間から人間の世界へと戻ってきたのだ。

クマにかまれた瞬間の恐怖がフラッシュバック

ケガは、クマに顎の一部をかじり取られ、2本の歯を失い、右の頬骨も折れているという状態だった。まず、この病院で顔にプレートを入れ、右下顎枝を固定されたが、後日、頬骨を持ち上げる手術も受けなければいけなくなる。

その二度目の手術が終わってからようやく、マルタンさんはフランスに帰国できるのだが、医師に言われるまま再手術を受け、プレートを入れ直したばかりに、かえって感染症になってしまうなど、生まれ育った国でも散々な目に遭う。

メンタル的にも、30歳にもならない若い女性であるだけに、顔が変わってしまったことへのショックが強く、クマに襲われたときの恐怖が何度もフラッシュバックする。「熊が大きく開けた口の奥の闇」や「生温かい口の感触と暑苦しい息」を生々しく思い出し、「骨が軋み、歯が折れ、顎の関節がゆるむ」「血の味が口にあふれる」感覚が忘れられず、苦しむ。

クマにかまれた瞬間、何が起こっていたのか

しかし、マルタンさんの心は極北の地に戻ることを求めていた。身体が要医療の危険な状態を脱すると、心配する母親たちの元を去り、再びカムチャツカに向かうのだ。そして、現地でクマに襲われたとき、何が起こったのか、どうしてクマはとどめを刺さずに逃げ出したのかということを詳細に思い出す。

私は森を出て、山に来た。森の木々や、そこで暮らす人々、森を流れる川やそこで泳ぐサケから遠く離れて、火山に囲まれた氷河までやってきたのだ。それなのに、その山の中で、私は〈彼〉を見つけた。あるいは向こうが私を見つけた。私は別に〈彼〉を探していたわけではなかった。苦労して氷河を降りて、まだ標高の高い草原を歩いていただけだ。背後では火山から立ちのぼる噴煙に日光が反射していた。個人的な理由からでも歴史的な理由からでも社会的な理由からでも、この場所に来る理由のある者などいないはずだ。だから、私はその場所にいるのは自分ひとりだと思っていた。だが、そうではなかった。私と同じようにそこに来る理由のない熊が、高地の草原をまるで山登りをしようとでもいうように歩いていたのだ。

気がつくと2メートルの距離にクマがいた

本来なら、その熊は森を流れる川で魚をとっているはずだった。枝に成っているベリーを食べているはずだった。それなのに、魚もいない、ベリーもない、あの場所にどうしてやってきたのか? こうして、私たちは出会ってしまった。〈時のめぐりあわせ〉とはこのことだ。私たちは草原にいたので、もっと早くにお互いの存在に気づいてもよかったはずだ。風向きによっては匂いでわかったかもしれない。だが、地面の起伏がお互いを隠し、どちらも風上にはならない方向から風が吹いていたのだ。私が気がついた時、すでに熊は目の前にいた。熊も私と同じくらい驚いていた。私たちの間は2メートルで、熊も私も逃げようがなかった。

ダリア(編集部註:先住民族エヴェンの一家の家長)からは、もし熊に出くわしたら「おまえには触れないから、おまえも私に触れるな」と告げるよう言われていた。きっとそのとおりなのだろう。だが、その時は無理だった。熊のほうも怖かったのだろう、牙をむきだしにして唸っていた。私も怖かった。しかし、逃げることができない以上、私も熊に倣って、歯をむいてみせた。

「ピッケルを手にとり、熊を突いた」

そのあとはすべてがあっという間の出来事だった。私たちは組みあった。熊は私を押したおし、私のほうは熊の毛を摑んだ。熊は最初に私の顔を嚙み、次に頭を嚙んだ。顎の骨が折れるのがわかり、私は死ぬのだと思った。だが、死ぬことはなかった。意識ははっきりしていた。

熊は私を離し、今度は脚を摑んできた。その隙に、私はピッケルを手にとり、熊を突いた。氷河を降りてくる時に使ったピッケルをハーネスに挿したままにしていたのだ。目を閉じたまま、感覚だけで突いたのだが、どこかに刺さった手応えはあった。熊が私を離した。目を開けると、足をひきずって逃げていく熊の姿が見えた。ピッケルには血がついていた。私は血まみれのまま、めまいに襲われてその場に横たわり、自分は生きられるのだろうかと自問自答した。

だが、私は死ななかった。脳はあり得ない速さで回転していた。私の頭脳はかつてないほど明晰だった。これを切り抜けることができたら、別の人生になるだろう。私はそう思った。

マルタンさんは後遺症に苦しみながらも、クマに襲われたことを災難とは考えなかった。先住民族たちの生き方、アニミズム(動物や植物、石など万物に魂が宿るとする考え)に共鳴し、自分が「熊とつながった」、エヴェンの人たちが言う「半分人で半分熊」という存在になったと実感する。

人類学者が自分を客観視しながら、そんな思索の過程と揺れ動く心情を綴った本書は、今の日本人をいったん冷静にさせる力があるかもしれない。