土門の写真には、被写体の持つあるがままの姿や、自然のある瞬間をとらえて作品にするというよりは、自分の思ったこと、感じたことをつくりあげ、撮影していく方法を貫いているように見える。自分が撮りたい被写体を無理やりにでも創造していこうとする執念すら感じる。きっと自分が思ったような写真が撮れるまで、いくらでも時を待っているのだろうし、試行錯誤を繰り返しているのだろう。土門のすごみはそこにある。

さらに写真に添えられた文章が、作品としてのクオリティを究極にまで高めている。

例えば、第1巻の法隆寺の中に「五重塔の邪鬼」と題して、金堂、五重塔の不可思議な補強構造について述べている一文がある。そこで土門は「その『古式』の意味するものを、漢・六朝の東洋の悠遠な伝統にまで、僕はさかのぼらせて考えるのである」と書いたあとに、

びしゃもん の おもき かかと に まろび ふす おに の もだえ も ちとせ へ に けむ

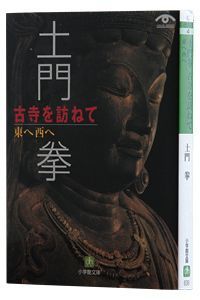

報道カメラマンとしてスタートした土門拳が、1939年から車椅子生活になっても続けた古寺巡礼の記録。寺院、仏像の写真とともに綴られたエッセイの数々が人気を集める。土門 拳著・撮影/初版2001年/小学館

と、歌を引用する。歌の意は、100年もの間、毘沙門の脚下に伏す鬼に、私は同情している、ということだ。

これは早稲田大学の先生で、書家でもあった會津八一の歌なのだが、このような歌までよく知っていることに感心し、その引用のうまさに、思わずうなってしまう。

哲学者・梅原猛の言葉を借りれば、法隆寺は、夢殿も含めて死霊を封じ込めるための寺院であり、当時のお寺は、恨みを封じ込めるために建設されたのだという。土門によれば、そんな梅原の“ものの見方”をしながら写真を撮ると、いつしかそういう思いが形になってあらわれてくるというのだ。

同じ法隆寺の章に「聖徳太子は生きている」というタイトルの一文もある。土門は夕闇の中、夢殿のそばを歩いていると、次のような思いにとらわれたという。

「ふと、僕は、夢殿の中に、聖徳太子が静かに禅定にはいっているような気がした。(略)絶対に誰もいるはずのない夢殿の中に、何か人の気配が、感じられるのである。あの人が、気息をこらして、結跏趺坐(けつかふざ)しているきびしい気配が感じられるのである」

遠い古代に思いを馳せながら、強い思いでずっとあるものを見続けると、ある種のトランス状態となってしまうのだろう。仏像というのは不思議なもので、見る方向によって表情が変わって見えるときがある。その仏像をどういう思いで見るかによって、自分の気持ちと見る角度が一致する瞬間があるのだ。土門は執念深く思考しながら、その瞬間を実にうまくとらえている。

この本を仕事に関連づけて話すことは、なかなか容易なことではないかもしれない。しかし、何事においても、ぼんやりとニュースや問題を眺めていてはダメなのだ。ぎりぎりまで突き詰め、自分の思いを遂げたいという強い思いで物事を見ると、同じものを見ても、違う答えを得ることができるのではないか。

最後に、経営のための本としては、伊藤肇の『帝王学ノート』をお勧めしたい。私は書(道)を書くのが好きで、この本に収められた偉人のキーワードの中から、「ああこれはいまの俺の気持ちに合っているな」と共感できたものを何個か拾っては、自分の書題ノートに記すことにしている。この本でも、「物事を突き詰めると、本質が見えてくる」という『古寺を訪ねて』で得た実感を味わえると思う。