太陽光発電を発電量の3割に高める

温暖化による気候変動によって北極海の氷が溶けだし、世界的に大規模な山火事や水害が頻発するなど、温室効果ガスの排出抑制が喫緊の課題となっている。わが国でも、化石燃料を原料とする火力発電から、温暖化ガスを排出しない再生可能エネルギーなどへの早期の転換が求められている。

政府としても「エネルギー基本計画」で、温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーへのシフトを進めてきた。その最新の「第7次エネルギー基本計画」の原案が2024年12月に公表され、2025年以降その実施のための施策が展開されることになっている。

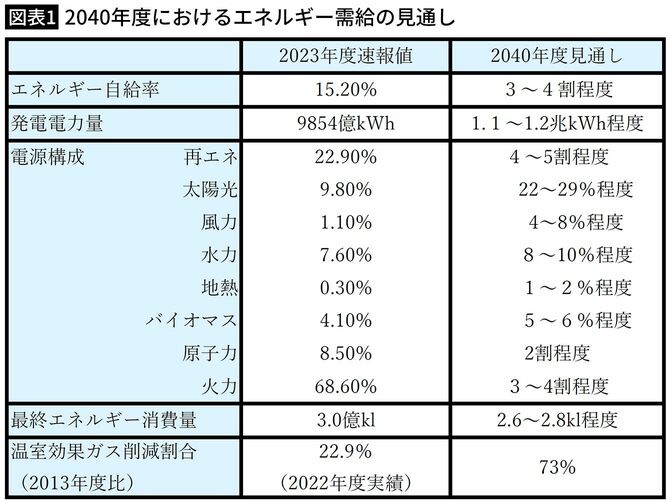

図表1にあるように、現在はエネルギー自給率が15%程度にとどまっているが、それを2040年度には3割から4割に高め、エネルギーの安定確保を目指すと同時に、再生可能エネルギーを4割から5割に高めるとしている。

そのための柱になるのが太陽光発電。現在は発電電力量の1割程度にとどまっているが、2040年度には2割から3割程度まで高める計画だ。

原料は日本が世界のシェアの3割を占める

その実現のために注目されているのが、“ペロブスカイト太陽電池”。現在、住宅の屋根などに載っている太陽光発電はシリコン太陽電池と呼ばれるもので、発電層がシリコンでできているのを、メチルアミンや鉛、ヨウ素などから成るペロブスカイト結晶に置き換えたもので、シリコン太陽電池にはないさまざまなメリットがあるため、その開発が世界中で進められている。ペロブスカイト太陽電池の主な特徴として次の点が挙げられる。

①低コスト

ペロブスカイト太陽電池は、材料をフィルムなどに塗布・印刷してつくることができるので、製造工程が少なく、大量生産が可能になり、低価格での供給が可能になる。

②軽くて柔軟

シリコン太陽電池は、重くて厚みがあるのに対して、ペロブスカイト太陽電池は小さな結晶の集合体が膜になっているので、折り曲げやゆがみに強く、軽量化が可能になる。

③主要材料が国内から

ペロブスカイト太陽電池の主な原料となるヨウ素は、日本が世界のシェアの3割を占めており、他国に頼らずに安定して原料を確保できるので、経済安全保障の面でメリットが大きい。