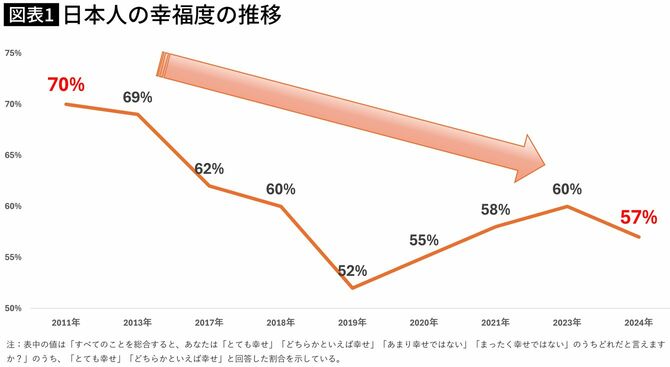

日本人の幸せの推移

昔と比較して日本は豊かになりましたが、それに伴って私たち日本人は幸せになってきているのでしょうか。また、国際的に見て、私たちの幸せの水準は高いのでしょうか、それとも低いのでしょうか。

日本は世界第4位の経済大国であり、他国と比べても豊かな暮らしを享受できます。これに加えて、高い健康度、治安の良さ、町の清潔さ、四季によって移り変わる美しい景色、アニメ・漫画・ゲーム等の独特のカルチャーもあり、日本に住むことの利点は大きいと言えます。ただ一方で、バブル崩壊以降の長い低経済成長や少子高齢化による人口減少、増加する自然災害、なかなか解消されないジェンダー不平等などの問題も存在しています。

これらの相互関係によって私たちの幸せの水準が決定されると考えられます。

この4月、幸福度を定点調査した結果が発表されました。今回はその調査結果を中心に、私たち日本人の幸せの推移について見ていきたいと思います。

日本人の幸福度はこの13年間で低下

調査を行ったのは、世論調査会社イプソスです。この調査では、日本を含む世界約30カ国を対象に幸福度を調べています。この調査は、16~74歳の日本人約2000人を対象としており、サンプルの構成が国勢調査による成人の人口動態を反映するように調整されています。

この結果を見ると、興味深い2つの発見があります。

まず1つ目は、2011年から2024年の13年間で、日本人の幸福度が低下傾向にあるという点です。

図表1は、「幸せである」と回答した割合の推移を示しているのですが、2011年から2019年にかけて低下し、その後は持ち直したものの、2024年にまた低下しています(*1)。2011年を基準とすると、その後の13年間で幸せだと回答した日本人が13%減ったことになります。

(*1)図中の値は、「すべてのことを総合すると、あなたは「とても幸せ」「どちらかといえば幸せ」「あまり幸せではない」「まったく幸せではない」のうちどれだと言えますか?」という質問に対して、「とても幸せ」「どちらかといえば幸せ」と回答した割合を示しています。