「東京ブギウギ」なのに、なぜ大阪で人気に火が点いたのか

「時流に敏感」「乗りやすい」はそうかもしれないとして、大阪人が「東京」というタイトル自体に魅力を感じるとはあまり思えない。「東京ブギウギ」の歌詞は、「東京行進曲」「東京音頭」「東京ラプソディ」などとは異なり、具体的な地名や風物を全く含んでいない。「リズム浮き浮き心ずきずきわくわく」という冒頭の決定的な「語呂合わせ」から始まり、「海を渡り」「世界は一つ」「世紀のうた」といった、焼け跡だらけの現実とはかけ離れた誇大妄想寸前の気宇壮大な言葉の中に「東京」だけが投げ込まれている。

その点では、これ以降各都市について、具体的な風物を織り込んで作られるご当地ブギとは一線を画している。やや性急な推測だが、この「東京」の抽象性は、この曲が具体的な場所の文脈から離れて広く流行したひとつの要因ではないか。大阪での好評はそのことを物語っているのかもしれない。

その後、「東京ブギウギ」はレコード発売に合わせて東宝の正月映画『春の饗宴』(1948、山本嘉次郎監督)で用いられている。多くの観客動員が見込める正月映画での起用は、この時点での笠置の人気を示すのみならず、周到なプロモーション戦略が存在していたことを暗示する。

映画の中でも曲を披露するという周到なプロモーション戦略

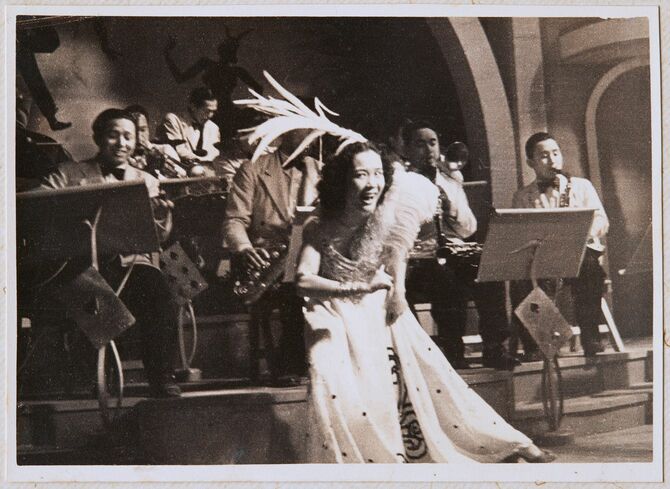

映画の中で笠置はアンコールに応える、という体で一旦袖に下がり、衣装を着替えてイントロの最後で舞台に飛び出し、バックのダンサーの振り付けとは関係なく自由に踊り、歌い、レコードにはない「ギャー」という奇声を発して終わる。この圧巻の映像は、レコードで聴くのとは全く違う躍動感に満ちている。実際の舞台はどんなにすごかっただろうと思わざるをえない。

服部の自伝では、「この歌が爆発したのは、やはり日劇三月の『東京ブギウギ』であった」としているが、これには疑問がある。というのは、当時の広告と公演記録を見る限り、なんと3月2日から22日までのこの公演に笠置シヅ子は出演していないのだ。

3月1付読売新聞には東宝舞踊団公演『東京ブギウギ』の広告が掲載されている。「ニュールックショウ」「レヴユウで描く東京狂躁曲」のコピーで、出演者には淡谷のり子、橘薫、坊屋三郎、山茶花究、暁テル子(表記は「照子」)の名が掲載されている。『東宝50年映画・演劇・レビ作品リスト』の出演者欄でも「淡谷、暁、坊屋、山茶花、橘、中村〔笑子?〕、東宝舞踊団」となっている。この顔ぶれだと「東京ブギウギ」を歌ったのは暁テル子だろうか。