なぜ看護師が仮設住宅内に「バー」をつくったのか

――山本さんは2016年に発生した熊本地震後に、熊本県内で最大だった仮設団地の支援を始めました。その経緯を教えてください。

【山本】熊本地震前、私は県内で訪問看護師として働いていました。2014年に、訪問看護のボランティア団体「キャンナス」の熊本支部を立ち上げています。

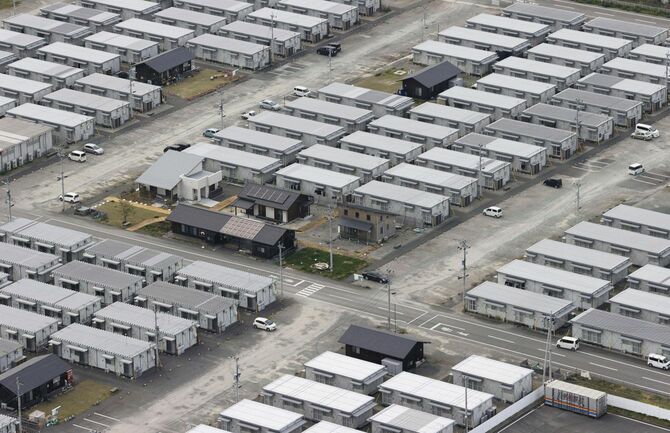

キャンナスは長年、被災地支援に力を入れていたという経緯もあり、地震発生後、代表をつとめるキャンナス熊本が益城町テクノ仮設団地の「見守り」を担当することになりました。熊本空港にほど近い熊本テクノリサーチパーク(益城町)にあることからこの団地名になっています。

益城テクノ仮設団地(以後テクノ団地)には、516戸の仮設住宅が設置され、ピーク時には1334人の被災者が暮らした県内最大規模の仮設団地でした。

私たちがそこで活動するにあたり、大きく2つの軸を意識していました。

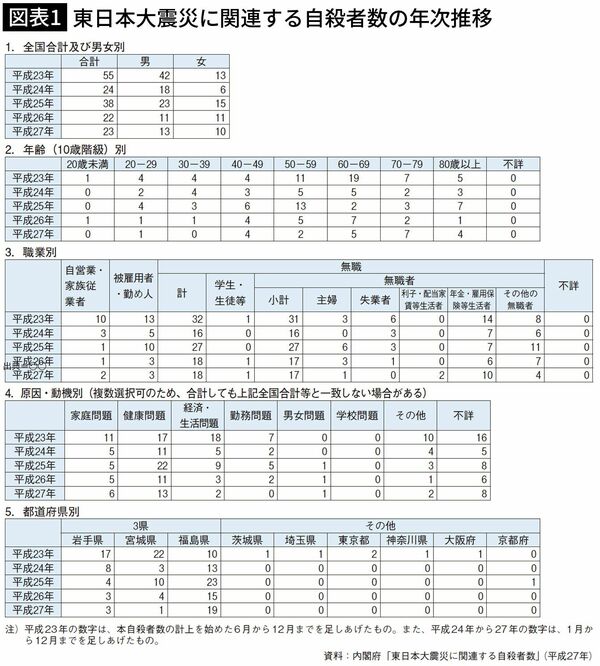

東日本大震災で目立った独居男性の自殺

ひとつ目が、仮設住宅を戸別訪問して、被災者個々の相談に乗りつつ、健康状態や、生活の悩みなどに問題があれば、医療や行政をはじめとする専門機関につなぐこと。

ふたつ目が仮設住宅の自治会とやり取りしてコミュニティーを形成し、支援すること。

この軸を思い至ったのには、東日本大震災の被災地での経験があります。

私たちは熊本地震直後に、3・11の被災地だった宮城県石巻市に足を運んで仮設住宅の支援について学んでいました。

そこで知ったのが、壮年期の独居男性の自殺率の高さです。加えて、アルコール依存症や、急性アルコール中毒で亡くなったり、身体を壊した人も多かったことです。

家族や家、仕事を失った男性が深い喪失感を抱え、孤立してアルコールに逃れる……。3・11と熊本地震では、災害の規模こそ違いますが、同じような状況に陥る被災者はいるのではないかと注意していました。