※本稿は、小林朋道『ウソみたいな動物の話を大学の先生に解説してもらいました。』(協力・ナゾロジー、秀和システム)の一部を再編集したものです。

イヌの目がオオカミより黒っぽいワケ

ここではイヌやネコなど、ペットとして飼われているような身近な動物の研究についてお話しします。

最初に紹介する研究は「イヌの瞳は、なぜオオカミの瞳より黒っぽいのか」というものです。一言でオオカミと言っても、30種以上の亜種が存在します。亜種というのは、たとえば、一つの種の中で地域が異なったりすると形態や習性が多少異なる場合があるため、同種だけれど「亜種」という分類群で区別しているのです。

オオカミの亜種としては、シベリアオオカミ、ヨーロッパオオカミ、シンリンオオカミ、メキシコオオカミ、インドオオカミ……などがあげられます。

いっぽうで、イヌの祖先が、どの亜種から分岐したのかについてはこれまでさまざまな説が提唱されてきましたが、ミトコンドリアDNAやオスのみがもつY染色体の分析も踏まえた最新の研究は、イヌはアジアのオオカミを祖先にもつことを示しています。そして、その分岐は約1万年前に起こったと考えられています。

瞳孔の円の大きさは大きくなったり小さくなったりする

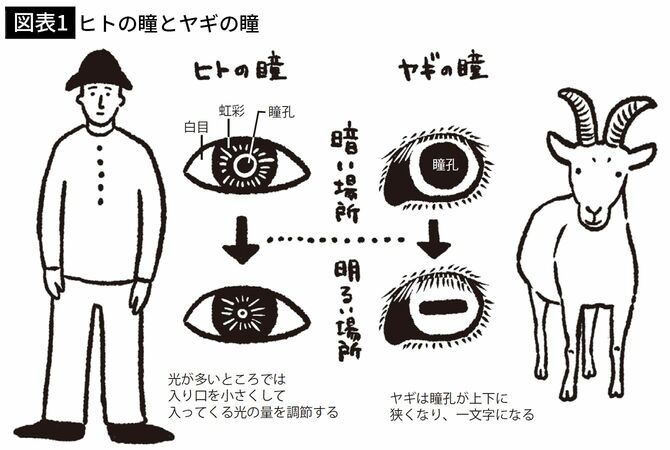

さて、本題に入る前に、ヒトの瞳について一言。「瞳」は生物学的に言うと、眼球の真ん中にある瞳孔と呼ばれる円形の部分です。瞳孔は光が、目の内部の網膜に入る入り口です。瞳孔の大きさは、瞳孔を取り囲む虹彩の面積が大きくなったり小さくなったりすることによって、大きな円になったり(つまり光の取り入れ口が広がる)、小さな円になったり(取り入れ口が狭くなる)します。

ちなみに、ヤギの目の場合、瞳孔は、面積が小さくなったときは、「小さな円」になるのではなく、上下の幅が狭くなり、横一文字の形になります。面積が大きくなったときは上下の幅が広がり、「大きな円」になります。つまり、瞳孔は、日中は光が強いので横一文字形に、暗くなるにつれて横の幅はそのままで、縦の幅が広くなり、円形になります。

瞳=瞳孔とはこういったものなのですが、ただし、一般的な会話の中でもそうですが、「瞳」は、虹彩も含めた部分のことを指して言っている場合がほとんどです。「青い瞳」というのは、虹彩の色が青だからそう呼ぶのであって、学術界での「瞳」はほとんどの場合、青ではありません。ただし便宜上、以後の話の中では、瞳を虹彩も含めた領域全体を指して呼ぶことにします。