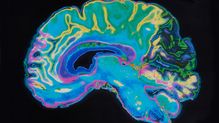

黒い瞳は「可愛い」「保護してあげたい」という感情が湧き上がる

さて、もう一つヒトの瞳について知っておいていただきたいのは、ヒトの虹彩では、両側が白色になっているということです。これは他の、少なくとも哺乳類では見られない構造です。瞳の色は日本人はほとんどが黒、欧米のヒトは茶色などの場合が多いのですが、白色と有色の部分の境目は連続しており、単に白色の部分には色素が沈着していないだけなのです。

なぜヒトの虹彩だけがこのような形態になったのか、現在最も有力視されているのは、「白い部分があると、その個体がどちらを見ているのかが明白にわかり、目の動きによって個体間でのコミュニケーション、たとえば、『お前は先回りをして獲物の前方で待ち伏せしろ』とか『よし、行くぞ!』といった内容の伝達が格段にレベルアップされる」という説です。情報伝達を盛んに行い、集団で目的達成にあたるという方向に進化したヒトという動物では、「白い部分」は重要な形質だったのでしょう。

ここから先は無料会員限定です。

無料会員登録で今すぐ全文が読めます。

- 30秒で世の中の話題と動きがチェックできる限定メルマガ配信

- 約5万本の無料会員記事が閲覧可能

- 記事を印刷して資料やアーカイブとして利用可能

- 記事をブックマーク可能