マネジメントの弱さが表れている

本来こうした思いは肯定的なものであるが、ここでは、職場の人間関係を大事にするためにこそ周囲に合わせて自腹をしたり、あるいは公費での予算執行を申し出ることができずに自腹をしたり、ということが起こっている可能性がある。

たとえば事務職員に対して公費での購入を要求すること自体が職場の人間関係を悪くすると捉えられている可能性があるが、もしそうならばこうした捉え方自体にマネジメント面の弱さが表れているともいえる。

本来なら、要求行為、それに対応する購入の決定や却下の行為のいずれもマネジメントの範囲内であって、人間関係とは無関係に考えられるべきだ。

授業に関わる自腹は、一つひとつの経緯をみてみると「時間がない」「手続きが煩雑」などがきっかけで行われているが、その背景には、教師としての使命感や向上心がある。他方で、職場での人間関係を重視する考え方が自腹行為を促している側面もある。

部活動に関わる自腹を切る中学校教員

調査前から想像がついていたことではあるが、中学校での部活動に関わる自腹は小学校に比べて発生率が高い。そもそも小学校での部活動はそれほど活発ではないことから、小学校正規教員では7.5%(362人中27人)であるところ、中学校正規教員では45.6%(362人中165人)と、中学校正規教員の自腹発生率は小学校正規教員の約6倍に及ぶ。

そこで、どんな中学校だと部活動に関わる正規教員の自腹が生じるのか、調査から明らかになったことを確認していこう。

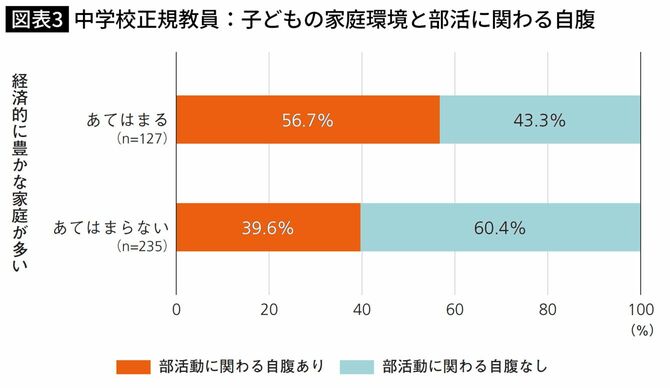

まずは、「経済的に豊かな家庭が多い」に「あてはまる」と答える教員ほど、部活動に関わる自腹をしている。自身の学校が「経済的に豊かな家庭が多い」学校に「あてはまる」と回答した教員の56.7%(127人中72人)が部活動に関わる自腹をしているのに対し、「あてはまらない」と回答した教員の自腹発生率は39.6%(235人中93人)にとどまっている(図表3)。

部活動はそもそも部により、学校により、必要な物品や活動の日数・時間、校外での練習試合・大会・コンクールの頻度などが異なり、これに参加する子どもの保護者が負う経済的負担も同様に、部により、学校により大きく異なる(※3)。

団体競技・団体種目のある部であれば、すべての部員に経済的負担が増えるし、強豪ともなれば遠征や大会参加も頻回となり、週末ごとに遠方に行くこともある。こうした経済的負担に耐えられる家庭が多くなければ、その部は継続的に活動をすることすらままならないだろう。そのため、「経済的に豊かな家庭が多い」ということは部活動が活発になる土壌があるということである。

※3 別所孝真「中学校における部活動にかかる費用についての一考察」北海道大学大学院教育学研究院・教育福祉論研究グループ『教育福祉研究』23号、2019年(63-91頁)によれば、北海道のある中学校の2・3年生の年間の部活動費用は平均3万8010円、同じ中学校の1年生の4~9月の部活動費用は平均3万3660円だった。2・3年生のほうには、年額25万円と39万円の高額支出者を含んでいる。