日本人は他者への寛容性が低い

次に、個人に目を向けて特筆すべきは、異質な他者への「寛容性」の低さです。調査では「自分とは考え方や好み、やり方が違う人とも積極的に関わるか」と聞いたところ、日本は肯定回答が調査国中最も少ない結果でした。この「寛容性」とは、これまでの仕事のやり方や組織の規律などを揺るがしかねない異質な他者(若手や外国人など)を受け入れる姿勢のこと。例えば若年層へは下積みを望み、管理職登用や権限委譲が進まない要因の一つになっていると考えられます。

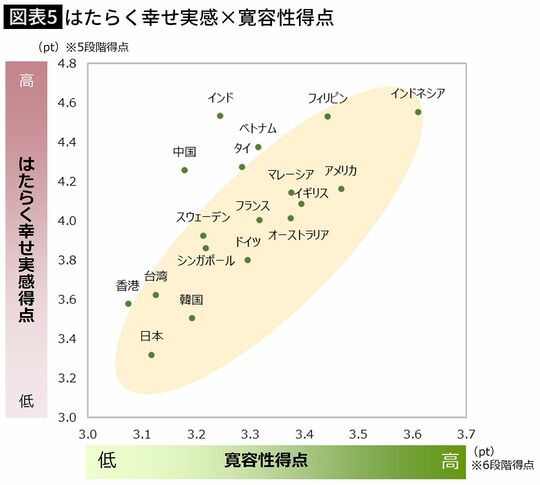

また、「寛容性」は、はたらく幸せ実感と相関が強く、日本の就業者の幸福感が低い要因の一つと考えられます(図表5)。

過度に悲観する必要はない

ここまで、筆者らの国際調査の一部を紹介してきました。日本は世界的に見て、「働くことを通じて幸せを実感している」と明言する人が少ない一方で不幸だと思っている人も少ないため、過度に悲観することはないと考えます。ただし、これからの時代を担う20~30代の若年層が伸びやかに活躍できるよう、はたらく幸せ実感を抑制する要因(組織文化や他者への寛容性など)については、組織的に介入する必要があるでしょう。

例えば、今、人工知能(AI)の目覚ましい進化が注目されており、早晩、仕事の進め方も大きく変化することになりそうです。若手に課している議事録作成などの雑務(教育の一環という慣習であったとしても)が不幸せ実感を高めているとしたら、そのような雑務は早々にAIに代替し、空いた時間や労力で、若手の感性を生かしたプロジェクトを企画してもらう方が、よほど彼・彼女らの幸せ実感を高めることにつながるでしょう。ここで述べたいのは、多様な個性を認め、イキイキと活躍できるよう組織文化をアップデートすることの重要性です。それができない組織に優秀な人材が集うとは考え難いのではないでしょうか。これからの時代、従業員のウェルビーイングは重要な経営課題なのです。

大手総合建材メーカーにて営業、マーケティング、PMI(組織融合)を経験。学校法人産業能率大学に移り組織・人材開発のコンサルティング事業に従事した後、2019年より現職。