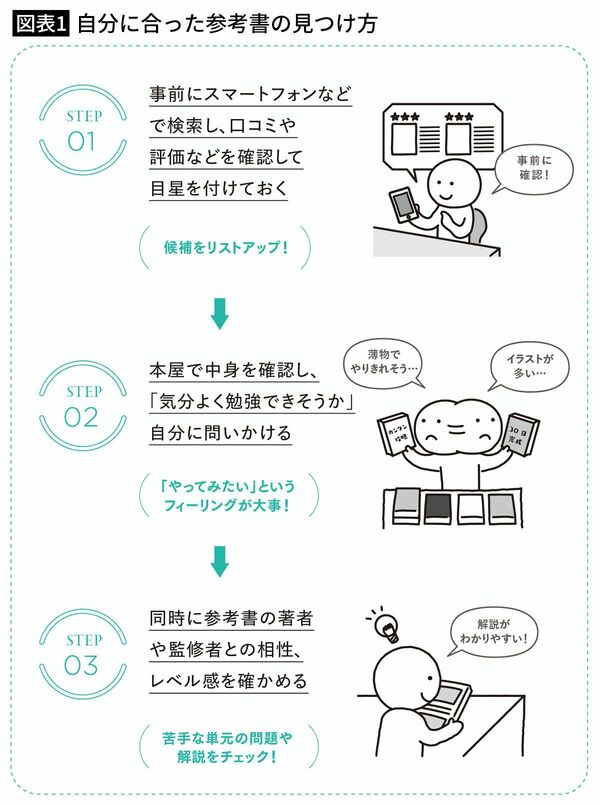

書店で手にとって、気分よく勉強できそうかたしかめる

次は、本屋さんへ行き、実際に手にとってみましょう。

中を見てみて、気分よく勉強できそうか考えます。イラストが多く使われているもの、薄いもの、解説が豊富なものなど、いろいろあります。好みや用途で「これなら続けられそう」というものを選んでください。

なお、「高3の夏までに受験範囲を一周」を目的としており、なおかつ時間のない方は、載っている問題数の少ない、薄めのものを選びましょう。これ1冊でバッチリとは言えませんが、まずは全体をひと通り把握するのを優先してください。

苦手ジャンルの解説がスッと頭に入ってくる本は相性がいい

好みや用途といった選び方のほか、もう一つ大切なポイントがあります。参考書の監修者・著者との相性や、レベル感です。解説部分を読んでも理解できないものは、取り組む意味がありません。それを確認するために、まず、苦手と自覚している単元やジャンルのページを開いてみて、参考書なら全体、問題集なら解説部分を少しだけ読んでみましょう。

スッと頭に入ってくる感覚があるものは相性もレベルも合っています。よく理解できないと感じるものは、監修者・著者との相性が合わないか、レベルが高すぎるかのどちらかです。別の監修者・著者のものや、同じシリーズでレベルを少し下げたものを見てみましょう。

また、わからない問題ばかりが載っているとやる気が出にくくなることがあります。簡単と感じる問題ばかりをこなしてもレベルアップは望めませんが、ハイレベルすぎる問題集も考えものです。「難しい問題に自分がどれくらい耐えられるか」と「自分の志望校のレベル」の2つの観点で選びましょう。