だから「意味付け」が必要になる

一般的に、革新的新製品は漸進的新製品に比べて約4分の1の確率でしか選択されないといわれています。もし、この「極端に不一致」を「適度な不一致」に変えることができれば、消費者の情報処理量が増えるので、革新的新製品に対する消費者の理解が進み、製品評価や受容可能性を高めることができるでしょう。

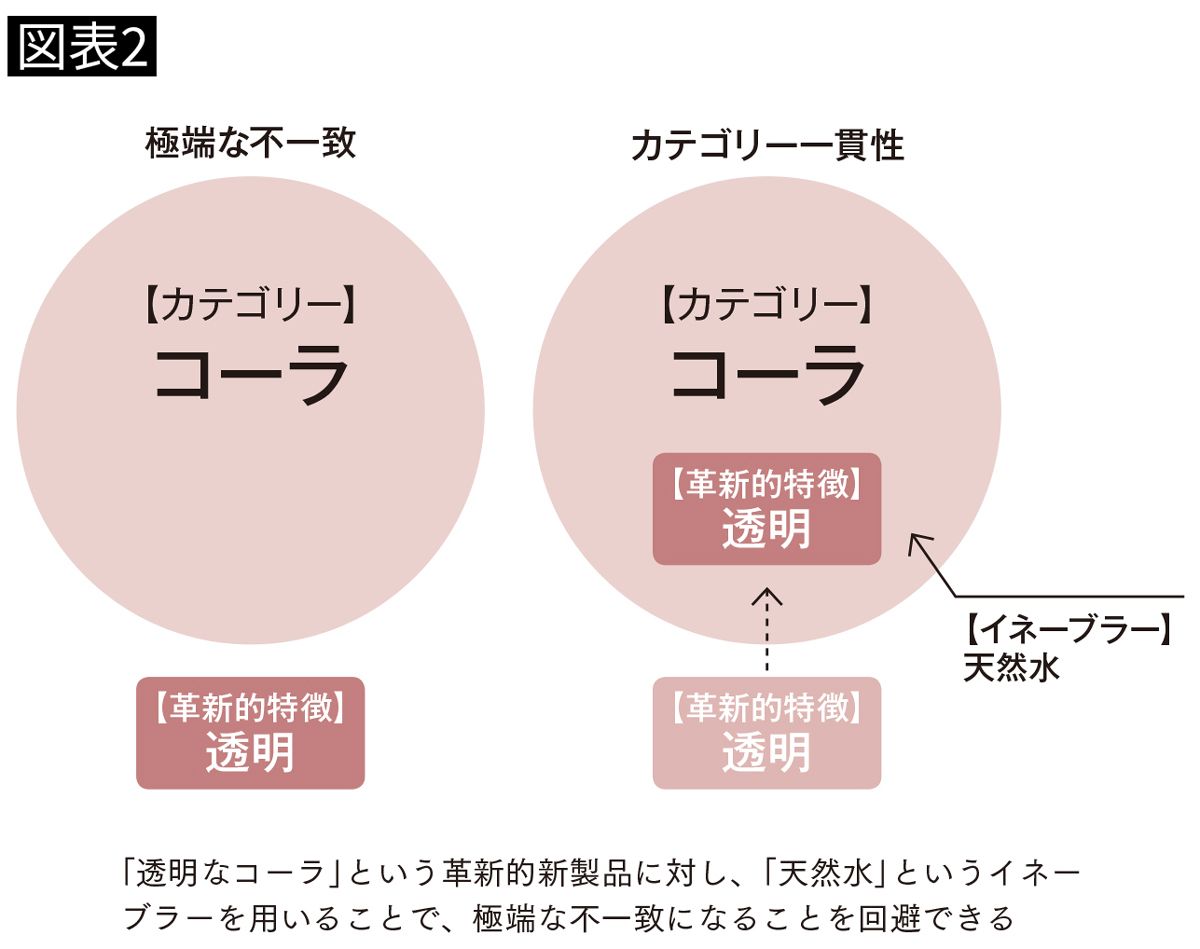

その変化のカギをにぎっているのが、革新的な機能・特徴に対する「意味付け」です。「コーラは黒くて刺激的なソフトドリンク」というスキーマに「透明な飲料」という要素が入ってくると、スキーマとの「極端な不一致」を引き起こします。

そこで「透明」と結び付きの強い言葉、たとえば「天然水」で意味付けをしてやると、それが「適度な不一致」に変わって、「透明なコーラもありだよね」と消費者が感じるようになるのです。

このような「意味付け」のことを心理学の専門用語では「イネーブラー」と呼びます。イネーブラー(今回は「天然水」)は、革新的な機能・特徴(今回は「透明」)の存在を意味的に肯定することによって、「天然水ならばコーラでも透明である」というカテゴリー一貫性をもたらします。これを示したものが下の図です。

緑や赤のビタミン入りコーヒーはアリ

カナダのヨーク大学のノーズウォーティーらは「ビタミン入りコーヒー」という、一般的なスキーマと完全に不一致な製品に対するイネーブラーの効果を検証しました。このとき、彼らがイネーブラーとして用いたのは「色」でした。ビタミンは野菜と意味的に強い結び付きがあるため、彼らは野菜の「色」をイネーブラーとして使ったのです。

実験では、ビタミン入りコーヒーとして緑、赤、黒のコーヒーを用意し、それぞれの製品の評価(受容度)を測定することにより、イネーブラーとしての「色」が不一致度を和らげるかを検証したのです。

その結果、黒いビタミン入りコーヒーは通常のコーヒーと比べて評価が有意に低かったのですが、緑や赤のコーヒーではビタミン入りコーヒーの方が、通常のコーヒーよりも評価が高くなりました。つまり、ビタミンと意味付いた色である緑や赤をイネーブラーとして提示することによって、コーヒーにビタミンも「あり」だと理解が促進されたのです。