今年4月に施行された「働き方改革関連法」では、時間外労働の上限が原則月45時間、年360時間と定められた。ただ、この法律の狙いを単に労働時間の短縮ととらえるのは一面的だ。

働き方改革とは「個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で『選択』できるようにするための改革」というのが国の考え方。裏を返せば、個々の事情を考慮しない画一的な働き方が時代にそぐわなくなってきている。これを改め、生産性を高めていくことこそが働き方改革の本質といえる。

背景にあるのは、日本経済の国際競争力の低下だ。1990年代、先進7カ国中2位まで上昇した日本の「国民一人当たりのGDP」は、近年5位以下が続いている(※)。人口減少の時代に入った日本にとって、性別や年齢を問わず、また外国人も含めて多様な人材が働ける環境をつくれるか。同時にそれぞれの労働生産性を高めていけるか。その成否こそが、今後の経済成長の鍵を握っているわけだ。

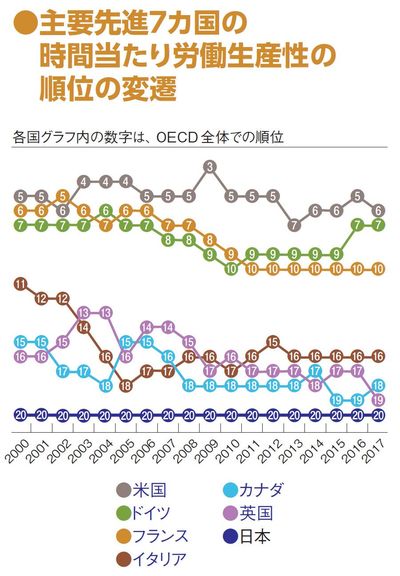

では、現状の日本の時間当たりの労働生産性はどうかといえば、先進7カ国の中で長く最下位を継続中。OECD36カ国の中でも20位である(2017年)(※)。ある意味、ここには大きな“伸びしろ”があるとも考えられる。

ハードとソフト両方の視点が必要

当然ながら、個々の企業にとっても働き方改革、生産性の向上は重大な経営課題だ。市場での競争が激化し、多くの商品、サービスが短期間でコモディティ化してしまう中にあって、継続的に新たな付加価値を創出することが求められている。とはいえ、従来の画一的、固定的な働き方のもとでイノベーションを生み出すのは簡単ではない。その実現には、やはり価値観の異なる人材の連携や議論が必要なのだ。

では、多様な個性を生かす働き方改革を実現するにあたって重視すべきことは何か──。一つポイントとなるのはハードとソフト、両方の視点を持つことだろう。いまの時代、ITツールや情報ネットワークの発達により、社内においても、自宅やサテライトオフィスなどにおいても、まさに“多様で柔軟な働き方”を支える環境をつくりやすくなっている。さまざまなハードを賢く使って、就業の自由度を高めることは有効だ。

一方で、そうした働き方を機能させるには組織としての制度やルールもあわせて見直さなければならない。従来とは異なるオペレーティングシステム(OS)が必要というわけだ。

そこで重要になるのは経営トップの役割である。ボトムアップで組織のOSそのものを刷新するのは難しい。実行するにはどこかでトップダウンの決断が必要だ。また、改革はあくまで手段。その目的をはっきりと示すこともトップの大事な仕事である。

一口に働き方改革といっても、そのあり方はさまざまだ。まずは自社が目指す方向、理想の姿を定めることが、スタートとなるだろう。

(※)公益財団法人日本生産性本部「労働生産性の国際比較 2018」より。