現場力重視の発想が成長の足かせに

海外事例に精通し、企業変革(コーポレート・トランスフォーメーション)に詳しいSAPジャパン株式会社の村田聡一郎氏は、日本企業が抱える構造的な問題を次のように分析する。

SAPジャパン株式会社

コーポレート・トランスフォーメーション ディレクター

顧客の企業変革(コーポレート・トランスフォーメーション)に伴走する。海外事例にも精通し、DXやカイゼンをテーマにした講演・執筆など多数。著書『ホワイトカラーの生産性はなぜ低いのか~日本型BPR2.0』『Why Digital Matters? “なぜ”デジタルなのか』(ともにプレジデント社)。白山工業株式会社社外取締役。米国ライス大学にてMBA取得。

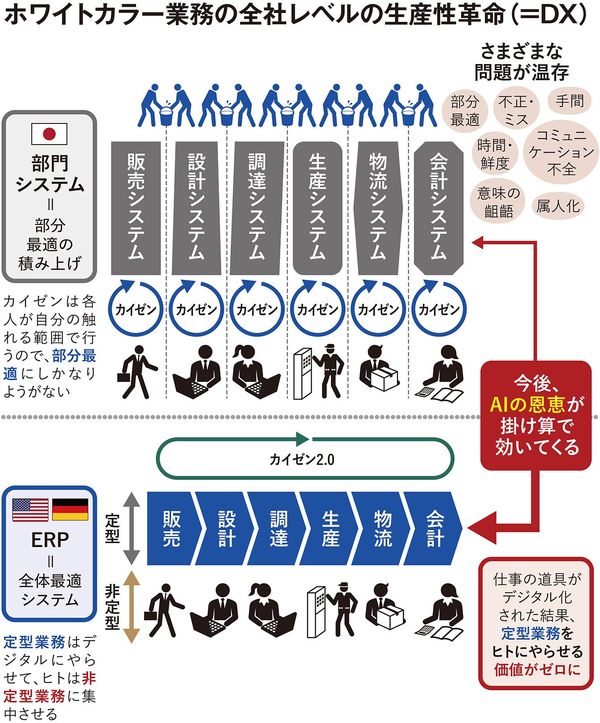

「2000年頃に、世界中でデジタル技術によるホワイトカラー業務の生産性革命が起こり、日本企業でも部門システムが次々に構築されました。しかし部門システム間に壁ができてしまい、さまざまな業務改善も個人や部門内に留まってしまうため『部分最適』を実現したに過ぎませんでした。

一方で80年代に日本企業から大きく水をあけられた欧米企業は、すべての部門システムが最初から完全に連動している全社システム、すなわち『ERP=全体最適システム』を構築しました。一個のシステムであるため、入力した情報は瞬時に共有され、手間や漏れといった問題が発生することもありません」(村田氏)

また、同時期にもうひとつの大きな変化が世界の企業を席巻する。デジタル化によって定型業務から解き放たれた人材を、新規事業の創造や新製品の開発といった、新たな価値の創造につながる非定型業務に集中させることが可能となったのである。

「日本企業は現場力に負うところの大きい部分最適によって、フィジカルに頼ってカイゼンをくり返すことで成長を遂げてきました。高度成長期にはこの手法が日本企業の強みでした。しかし、現在では世界の企業は全体最適の視点を取り入れて成長する中で、日本企業の現場力重視という発想は、もはや成長の足かせとなっているのです」(村田氏)

欧米と日本の方向性の違いは、この四半世紀における名目GDPの差に表れている。2000年からの23年間で日本の名目GDPは10%増加したが、他のG7諸国では1.6〜2.6倍もの伸びを示しているのである。

「日本企業は昔ながらの部分最適が原因で、むしろデジタル化による負担が増えています。ムダな仕事をヒトにやらせているのですから、人手不足が解消するはずもありません。一方で欧米勢は“デジタルが勝手に働く”システムの構築を目指し、社員の生産性をひたすら上げる努力を行った。これが日本企業との圧倒的な差を生んだのです」(村田氏)

DXの業務プロセスを変革するビジネスアナリスト

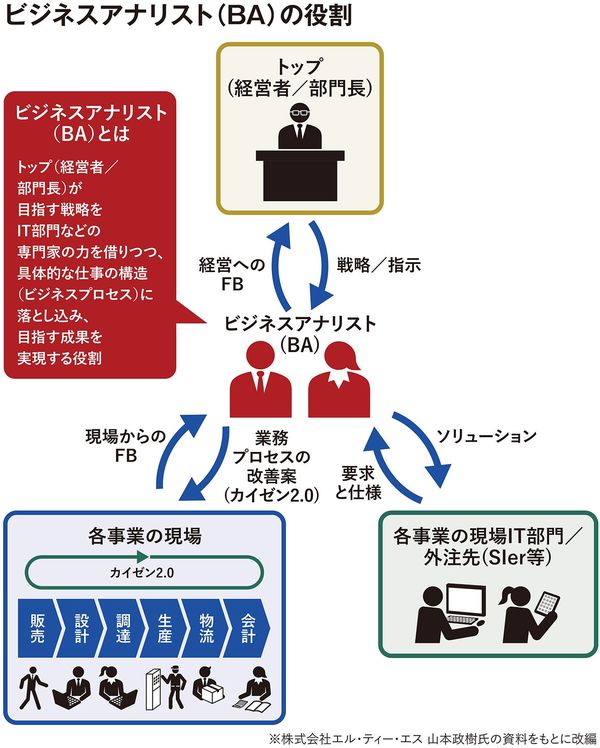

企業がDXを推進するうえで「トップ(経営者や部門長)」と「各事業の現場」、そして「IT部門(外注を含む)」という3つの勢力間の調整は、常に最重要課題となる。この三者の間をつなぐ存在が、ビジネスアナリスト(BA)だ。

トップが目指す戦略を、IT部門の力を借りて具体的なビジネスプロセスに落とし込み、目指す成果を実現することが、ビジネスアナリストの役割だ。ここで誤解されがちなのは、あくまでもビジネスアナリストはビジネスプロセスの構築に責任を持つ立場であり、ITシステムの導入やシステムそのものに責任を負う存在ではない、という点である。

ビジネスアナリスト不在の企業が新たなビジネスプロセスを構築しようとする場合、さまざまな困難に直面する。その典型例が、組織内の「部門間の壁(サイロ化)」だ。

「各部門の要望をヒアリングして、そのままシステムに反映させると、部門間のデータ連携や業務フローの統一が妨げられて『部門間の壁(サイロ化)』が固定化してしまうのです。ヒアリングを行う側に、各部門の要望の背後にある真の問題点や課題を読み解く力がないと、表面的なリクエストがそのままシステムに実装されるだけで、企業が本来目指している長期戦略や全体戦略を実現するシステムには成り得ないのです」(村田氏)

また、ビジネスアナリストという業務プロセスの全体最適を追求する担い手がいないことで、プロセスとシステムのアンバランスが生じることもある。

「業務プロセス全体を把握する人がいないため、改善が必要になると、既存のシステムを入れ替えろ、という話になりがちです。しかし本当にやるべきは、業務の改善です。システムを変更しなくとも、業務プロセスの見直しで改善するケースがあるはずですが、その提案をするビジネスアナリストが存在しないことで齟齬が生じるのです」(村田氏)

IT投資の不明確化やITシステムの過剰品質といった問題も起こりがちだ。本当にIT投資が必要なのか、業務プロセスの見直しで解決できないのか、という比較検討を行うのもビジネスアナリストの役割だが、多くの場合はITシステムの部門がその役割を肩代わりすることになる。

その場合、プロジェクトマネジャーやSEが行う技術的な観点からの検証・判断が中心となり、ユーザ部門からの強い意向が働くことで、ITシステムが過剰品質に陥る。結果として企業は無駄な投資を強いられることになるのだ。そのうえ、ビジネスとしての価値や整合性の検討が不十分なまま進行するため、システムが完成しても、ビジネスの成果は不明確なまま放置されることになる。

「このような問題は、いずれも部門の間を埋めるビジネスアナリストの不在によって引き起こされます。欧米の企業は早くからこの問題を解決するために、多数のビジネスアナリストを配置してきました。全社員の1〜2%がビジネスアナリストという企業も珍しくありません。一方日本では、近年関心が高まってはいるものの、ビジネスアナリストを配置している企業は決して多いとは言えません」(村田氏)

日本ではIT部門やユーザ部門の社員が、本来の業務に加えてビジネスアナリストの役割を兼務するケースが多いという。

「特にIT技術の専門家集団であるべきIT部門の社員が、ビジネスアナリストの兼務を命じられることが多く見られます。そのため本来の業務の忙しさに追われて業務変革が遅々として進まず、停滞に陥るという結果を招きます。ホワイトカラーの生産性向上のカギはビジネスアナリストが握っており、これを軽視することは日本企業の変革を妨げることにつながりかねません」(村田氏)

ビジネスアナリストに必要な資質と社内育成する方法

ビジネスアナリストの重要性にいち早く着目し、その社内育成に注力しているのが、世界的な化学メーカーとして知られる株式会社レゾナックだ。同社のプリンシパル変革推進統括を務める淺野智之氏は、DX推進の中心的な存在となるビジネスアナリストに必要な資質として、変革推進型のリーダーであること、業務とITの橋渡しができる人材であること、日々の業務でデータを活用し自律的に改善を行う「自律型デジタル改善人材」であることを挙げている。

株式会社レゾナック

プリンシパル 変革推進統括

1992年筑波大学卒業後、住友スリーエム入社。その後、シナプティクスジャパン営業統括部長、ヘンケルジャパン、ヘンケルアジアパシフィックで要職を歴任。2018年に日立化成(現レゾナック)入社後は、実装材料事業部長、封止材・パッケージ材料事業部長などを務め、2022年からは変革推進プロジェクトリーダーも兼務。2023年よりレゾナック理事CDO付事業担当プリンシパル、2024年よりCDIO付プリンシパル 変革推進統括。

「DXが進まない原因のひとつに、変化への不安があります。経営層から現場に至るまで、自らを変革しようと考えるのは一部の限られた人々であり、普通はなかなか踏み出せるものではありません。また、部門間の連携不足も大きな原因となります。

私たちは業務の無駄を排除し効率化する『リーン』手法と、品質のばらつきを抑える『シックスシグマ』手法を組み合わせた、世界標準の改善手法である『リーンシックスシグマ(LSS)』を、社内でビジネスアナリストを育成するための方法論として取り入れました。

LSSは、部門横断的な全体最適の取り組みであり、各部門が協力してプロセス改善に取り組む必要があるという点で、ビジネスアナリスト育成と高い親和性があると考えています。また継続的な人材育成という点でもLSSはたいへん優れており、課題解決力を持った人材を安定的・継続的に輩出することが可能となります。ISOに定められたグローバルスタンダードな手法であるという点もLSSの強みで、多くの国の人々が母国語を使ってこのフレームワークを学ぶことができるという利点も見逃せません」(淺野氏)

レゾナックでは「ワールドクラスの競争力」「イノベーション力と事業開発力」「共創型人材輩出」という長期ビジョンを策定している。これを達成するための手段としてLSSを位置づけ、社内に設置した「ビジネスプロセス変革部」を中心にさまざまな改善に取り組んでいる。

「誰しも日々の業務の中で何となくモヤモヤを感じることはあるはずです。そのモヤモヤを『問題』に変換し、問題を分析して『課題』に落とし込み、優先順位をつけて全社最適で解決する――そういう思考のもと、組織をまたいで変革を実行することができる人材こそが、ビジネスアナリストにふさわしいと考えています」(淺野氏)

日本企業のホワイトカラーの潜在的な能力や可能性は、決して外国企業に見劣りするものではない。問題は彼らの「働き方」にあるのではなく、企業の「働かせ方」にあることは明らかだ。「失われた25年」を克服するには、ホワイトカラーの生産性を向上させ、ボトムアップな「ヒトの現場力」と、トップダウンの「全体最適の追求」による合わせ技が求められている。