「弱者男性の方がつらい」論

さらに女性が弾圧された事件や事案が明るみに出るたび、SNS上で必ず活発化するのが「弱者男性の方がひどい目に遭っている」論だ。「弱者男性」をどう定義するかは非常に難しいが、昨今「弱者男性」という言葉が使われる際におおむね共通しているのは「非正規雇用(もしくは無職)」「孤独」「モテない」といったキーワードのように思える。(個人的には「モテる・モテない」の基準は排除したいが、「非モテ男性=弱者男性」と扱われる機会を最近よく目にするので一応書いておく)

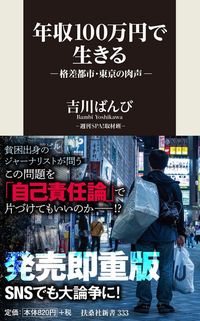

「弱者男性の生きづらさ」は確かに重要な社会問題であり、貧困問題に取り組んでいる私も著書『年収100万円で生きる 格差都市・東京の肉声』(扶桑社新書)の中やさまざまなメディアで、就職氷河期世代(ここで影響を受けたのは男性だけでなく女性も同じである)や、引きこもり男性への公的支援や社会的関心の薄さを指摘している。

しかし「女性差別解消」を考えることと、「弱者男性だってつらい」問題はそれぞれ別で解消しなくてはならないものであり、決して「どちらの方がかわいそうか」を競い合い、より抑圧を受けている方を救済すべき、という性質の問題ではない。

先述した「権利の不当な剥奪感」という言葉の通り、「弱者男性」が抱える生きづらさは、女性に原因や責任があるものではない。「女性にモテないのが恥ずかしい・惨めだ」という文脈で「女が悪い」という結論に行き着くのも論外で、「モテない=見下される」という風潮があるとすれば、それは「男性中心社会」のなかで培われた「女を抱けない男はダサい」という「女性をモノとして扱う男性同士の間での悪習」が生み出した産物であるはずだ。

だからこそ、「弱者男性」の抱える問題は「女性の差別をなくそう」とする動きの中で解決を求めるべきではなく、貧困や雇用格差問題の解消から、そして「男性中心社会」を破壊することから解決を目指すべきではないか。

どのような事情があれ、誰かを攻撃してもいい理由にはならない

言うまでもなく、たとえ犯人が弱者男性だとしても、どのような事情があったとしても、無関係の人間を、しかも自分よりも力の弱い女性を攻撃していい理由はどこにもない。被害者がいる以上、このような非人道的なテロや一方的な暴力を決して容認も、擁護も、フォローもすべきではないはずだ。

社会への不満や鬱屈した気持ちが爆発したとき、「誰でもよかった」と言いつつも、加害者による暴力の矛先がより力の弱い子供、女性へと向かいやすいのは事実だと思う。そして今後起きるかもしれない事件を未然に防ぐことは、緊急を要する非常に重要な課題である。しかし、その解決策(=男性の生きづらさを取り除くこと)として「女性の権利を制限すること」は、全く意味がないことだ。

一部の男性自身の首を絞めている「男性優位社会」の構造や価値観を破壊し、男女の雇用不均衡を見直し、男女を問わず経済的に困窮した人たちが頼れるセーフティネットを拡充することこそが、今できる「似たような犯罪の未然防止」ではないか。