知財戦略で競争優位を築く時代をいかに勝ち抜くか

「IPランドスケープ」という言葉をご存じだろうか。

IPとは「Intellectual Property(知的財産)」のこと。IPランドスケープとは企業を取り巻く知財情報を広く分析・可視化し、事業戦略立案に反映させることを指す。現状を知るために自社の特許情報を可視化する「パテントマップ」に対し、事業情報や市場情報、さらには業界他社の情報も含め、知財の観点から事業の方向性を検討するために用いられる。

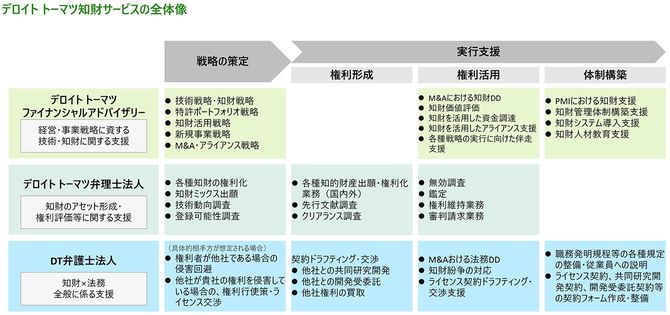

このIPランドスケープの手法に基づき、特許の権利化や調査、知財の価値の算定、知財訴訟や知財戦略策定のサポートなど、企業が必要とする多様な知財サービスをワンストップで提供しているのがデロイト トーマツ グループだ。

「デロイト トーマツ弁理士法人は弁理士16名を有する弁理士事務所であり、DT弁護士法人は弁護士60名以上を擁する弁護士事務所です。そこに2500名以上(※)のプロフェッショナルを抱え、ファイナンシャルアドバイザリーファームとして最大級の陣容を誇るデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に所属する24名からなる知的財産アドバイザリーチームが加わり、各分野の専門家が密に連携しながら、一丸となって企業の知財戦略に取り組んでいます」(※人員数は2025年4月1日時点)

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーのパートナーで、自らも弁理士である國光健一氏が同グループの強みを語る。

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

知的財産アドバイザリー統括 パートナー 弁理士

大手電機メーカー、日系戦略コンサルティングファームを経て2014年にデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に入社。2018年より同社の知的財産アドバイザリー部門を統括。製造業向けの事業戦略立案、研究開発戦略、知的財産戦略立案、知的財産デューデリジェンス、知的財産価値評価などの知的財産に係るコンサルティング業務全般に従事する。

知財戦略とは、知的財産の有効活用を通じて市場における競争優位を築くこと。

「かつて日本企業において、パテントなど知的財産権は『他社を排除するために用いるもの』という認識が主流でした。しかし現代では『たとえ権利化されていなくとも、知財そのものに価値がある』と考えられるようになっており、『これをどう事業戦略に役立てていくか』という視点に光が当てられています」(國光氏)

知的財産と知的財産権は同じではない。

「知的財産権とは簡単に言えば『無断で真似をするな』と言える権利で、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の産業財産権と著作権等からなります。一方の知的財産は知的財産権に加え、ノウハウや営業秘密、ブランド価値などを含む広い概念です。ほかに社員など人的資産や開発力、営業力等の無形資産までを含む『知的資産』という言葉もあります」

そう説明するのは、DT弁護士法人のパートナーで弁護士の菅尋史氏だ。「企業はたとえ権利化されていなくとも、何らかの知的財産を必ず保有しており、それが企業の価値、事業戦略に大きく関係してきます」(菅氏)

DT弁護士法人 パートナー 弁護士

知的財産権(IP)関連案件、独占禁止法案件、M&Aのほか、主に各種メーカーやIT企業の法律問題を取り扱っている。IP分野では、特許権侵害、職務発明、審決取消、著作権・商標権の訴訟や国内外の紛争案件に加え、IPライセンス、企業グループ内の知財管理や情報管理体制の構築なども多数扱い、IPと独占禁止法の交錯する分野でのアドバイスも多く提供している。

課題は“宝の持ち腐れ”。まずは自社の知財を可視化する

「近年の知財戦略の世界的な傾向は競合の排除だけではなく、知財をベースに他社と協業し、エコシステムを構築するなど自社単独ではなしえない事業創出を行うことに主眼が置かれています。ただ日本の場合、そうした知財活用のノウハウを十分に持つのは一部の企業に限られます。自社単独での知財活用に固執する“自前主義”や、活用したくても自社の知財の活用先を見つけられないといった問題が散見されます」

國光氏は知財戦略における日本企業の問題点をこのように指摘する。

日本企業では防衛の目的で知的財産権を保有しているケースも多くみられ、「権利はあるが使い道はない」状況になっている。中には社内のどこにどのような知財があるかも把握できず、「維持コストがかかるばかりの特許を持つ意味があるのか」と考える経営者もみられる。

「いわば知財が“タンス預金”になってしまっているのです。これでは宝の持ち腐れで、埋もれたままのタンス預金をどう活用するかが、今の日本企業の課題といえます」とは、デロイト トーマツ弁理士法人の代表弁理士、加賀谷剛氏の言葉だ。

デロイト トーマツ弁理士法人 代表弁理士

デロイト トーマツ弁理士法人の代表弁理士として、国内および外国での知的財産の権利化手続に精通しており、高度な技術および専門知識を有する。知的財産・無体資産の情報分析に基づく事業戦略・知財戦略に関するアドバイス、知財に関するデューデリジェンスや契約書作成など、幅広い業務にも対応。また、鑑定業務など紛争事件に関する業務にも従事する。

係争を嫌う傾向がみられる日本企業だが、海外に出たらそうは言っていられなくなる。知財は武器にもなり、防具にもなってくれる頼もしい味方だ。

M&Aにおいても、知財は企業価値を決める重要要素として最近ますます注目されている。対象企業が保有する知財についてデューデリジェンスを行い正確な価値を把握しなければ、企業自体の価値も算定できない。

知財の可視化は資金調達面でもメリットが大きい。例えば、自社・他社の知財活用への関心が高くはない地方の中堅企業などの中には、世間には知られていない高い技術やノウハウを持っているケースが多数みられる。

「M&Aにおけるデューデリジェンスに加え、資金調達の場面で知財について調査し金融機関に報告することも、私たちの仕事のひとつです。最近そうした相談が増えており、融資や投資の判断材料にもなっています」と菅氏。

知財の調査分析は同グループが得意とする分野であり、権利範囲、競争優位性、価値評価、技術シナジー、ライセンス契約の条項など多面的に検討し、他社の知財も含めて分析することで、自社の強みや業界における立ち位置、今後向かうべき方向が見えてくるという。

人から生まれる競争資源、知財を生かし未来を変える

長年培われてきたノウハウやナレッジは、企業の貴重な財産だ。デロイト トーマツ グループではIPランドスケープの手法を用いて、その企業の知財の相対的な位置づけを行っていく。知財調査の結果、その企業ならではの強みが浮かび上がってくることも少なくない。また、プラスの資産だけでなくマイナスの資産まで含めた高い分析力が特徴であり、自社の方向性を決める際にも、M&Aなど他社評価を行う場合にも重要な役割を果たす。

知的財産権は独占権であり、基本的に権利を持っている人以外は使えない。しかし、「最近では権利を持つ側も自社で独占的に使おうとするより、オープンイノベーションをめざして他社と協力し、実用化を支援するというアプローチが増えてきました。無形資産である知財は利用者が多いほど、使われれば使われるほど価値が上がってゆくのです」と國光氏。

大学や国の研究機関だけでは、保有する知財をマネタイズすることは難しい。企業が利用することで、知財が生かされマネタイズされるのだ。また、知財保有者自身に十分な生産能力がない場合でも、設備を保有する企業に知財のライセンスを与え、その企業が製品を製造し流通させることで、より効率的に知財を活用し、収益の拡大ができる。自社への安定供給を実現するため、あえてサプライチェーンの上流にある複数の企業にライセンスを供与することもあれば、プラットフォーム上の知的財産を公開することで、多くの企業に利用を促し、エコシステムを形成するという戦略もある。こうした知的財産の活用はマーケットにプラスの影響をもたらす。

「ただしオープン戦略を採る中でも、『これはうちにしかできない』『他社には真似できない』といった差別化要素を組み込んでいくことがポイントです」と菅氏は注意を促す。

知財戦略には公開を避けるため、「あえて権利化せず、特許を取らない」という選択肢もある。どこまでをオープンにし、どこまでをクローズにするかの線引きは難しく、知財戦略で一番頭を使うところでもあるという。

デロイト トーマツ グループの場合、知財専門コンサルタント、弁護士、弁理士をはじめとする知的財産に関わるスペシャリストが揃い、グループ内でワンストップで連携できる。さらに、デロイト ネットワークに所属するDeloitte Legalの世界約80カ国、2500名以上もの弁護士との協力関係も強みだ。顧客の課題は多岐にわたるが、デロイト トーマツ グループに相談すれば、それを解決する上で最適な形で、世界を視野に置いた対応を受けることができる。このような体制を持つ組織は、稀有だと言っていい。

「海外の成功企業はどこも知財を戦略的に活用しており、GAFAMなどの巨大企業が誕生しています。日本からも知財を活用する世界企業を誕生させたい。そして、世界で戦う日本企業を支援することで10年後、20年後にこの国で生きる人々が豊かになるお手伝いをしていきたい。世界展開のためのパートナーを探し、日本各地の企業をグローバル市場へとつなげて地域創生をサポートすることは、私たちデロイト トーマツ グループの重要な使命と考えています」(加賀谷氏)

天然資源が乏しい日本において、知財は人から生まれる貴重な競争資源である。人口減少の危機を打開する力ともなる。世界規模のアライアンスを念頭に、自社・他社の貴重な知財の活用を検討すべき時は今だ。