――サッポロビールさんがside projectの導入を決めた理由を教えてください。

サッポロビール株式会社

経営企画担当役員付

WONDER WORKS マネージャー

2012年、サッポロビールにキャリア入社後、営業・IT・人事を経て、社内の新規事業創出プロジェクト「WONDER WORKS」を運営。チャレンジする組織風土の醸成から、実際にアイデアを生み出すための随時のアイデア募集やコンテスト企画、アイデア検討の伴走などに携わる。6歳男児の母。

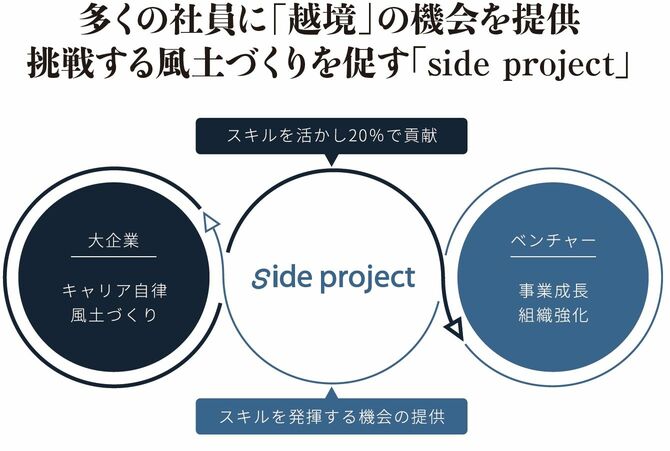

【鈴木】私が運営に携わっている社内プロジェクト「WONDER WORKS」は、新規事業創出を目的として活動しています。その土台づくりとして、新しいことに挑戦する機運、社内風土の醸成に取り組んできました。従来型の社内研修や部署のローテーションだけではなかなか得られない視点、ベンチャー特有の意思決定スピードといったものを、できるだけ多くの社員が経験できる機会があれば、そう考えていたところ「レンタル移籍」を展開されているローンディールさんのことを知ったのです。ただ、半年から1年間、フルタイムでベンチャー企業へ行くのは人数が限られるのも事実です。そこでご提案いただいたのがside projectでした。東さんがすごい熱量で説明してくださったのを覚えています。稼働時間の20%、3カ月間であればまず取り組むのに最適だと思いました。

【東】ありがとうございます。まずはプロジェクト導入の効果として、個人のキャリア自律を高められるということ、そして社外経験を持つ人材が増えることで多様な知見が蓄積され、組織風土の改革につながるということをお話ししました。たくさんの社員をフルタイムで一度に送り出すというのは難しいですから、「副業型」としてベンチャー企業と関わっていくという発想から生まれた仕組みです。

強みを社外で発揮できるか? 多様なメンバーが挑戦へ

――どんな方が「越境」しましたか。

【鈴木】社内公募型で参加者を募集しました。手を挙げてくれた営業、マーケティング、人事、管理などの若手からマネジャー職まで、多様なメンバーがベンチャー企業のプロジェクトに参画することになりました。どんなキャリアを描きたいのか、外でどんな力を試したいと考えているのかといった点を重視して選抜しました。ベンチャー企業とのマッチングに当たっては、ローンディールさんが一人一人の「WILL(意志)」と「CAN(できること)」を洗い出してくださったんです。

【東】3カ月のプロジェクト期間はもちろん、事前研修の時点から言語化や内省・対話を大切にしています。

【鈴木】会社のビジョンやミッションを基点にして働いている普段の思考から、一度看板を外して「あなたがやりたいこと、できることは何ですか」と個人に重きを置いて言語化していただきました。そうすることで「自分の強みは社外でこんなふうに発揮できるんじゃないか」と考えられるようになってベンチャー企業とのマッチングに臨めます。この過程だけでもすごくいい経験だったという声が多いんですよ。

【東】単に行って帰ってくるだけでは学習効果が定着しないことは、一般的な社外出向の事例でもいわれています。稼働時間の20%というとだいたい週に1日の稼働に相当します。どんな活動内容であっても必ず週報の提出をお願いしていますから、参加者にとってはけっこう負荷が高いはずですよね。でも、何があって、どんなことに気付いたか、どんな学びがあったかを記すことは、未来の自分に向けた投資ですし、組織にとっての財産になるはずです。

【鈴木】1カ月ごとに他社の参加者と活動を振り返る場があり、立場を超えてオープンに話せる貴重な内省の機会でした。

【東】「学んだことの意味付けをしていく」という観点で、グループメンタリングを行います。ベンチャー企業では本業とは全く別のリズムで業務が進むわけですから、プログラム参加者はほぼ全員、苦戦するんですよ。面食らっているとか、こうやって乗り越えたとか、次はこうしてみようとか、同じ体験をしているからこその「自分だけじゃない」という安心感と同時に、自分だけでは得られない気付きがあり、新しい視点が次の挑戦の原動力になると考えています。

持ち帰ったものを還元して組織にインパクトを与える

――どんな変化がありましたか。

【鈴木】参加者たちの上司にヒアリングしてみると「行動が目に見えて変わった」と言うんです。完璧を求め過ぎずにとにかくやってみるという姿勢だったり、話す内容がより提案型になったり、周囲の社員への影響力という点で非常に大きな成果だと捉えています。

【東】まさにそこなんです。個人が持ち帰ったものを還元して組織学習としてインパクトを残すことがside projectの目的です。実際、頻繁に自社と社外を行き来する個人の行動を起点として組織が変容していくという現象は、導入いただいた多くの企業で起こっていると感じています。

株式会社ローンディール

side project事業責任者

新卒でブライダル業界に従事。2011年に株式会社リクルートへ入社、法人営業・営業企画・販促企画、出産育休を経て25名の女性メンバーマネジメントを経験。フルタイムで勤務しながら副業に挑戦し、複数コミュニティーを持つことの効用を実感。パラレルにコミュニティーを持ち続ける生き方を選択。20年ローンディール参画、23年5月より現職。

【鈴木】昨年の参加者によるレポートをイントラネットで共有しました。偶然にも、全員が同じように「皆さんも挑戦してみてください」と呼びかけていたのが印象的でしたね。変わりたい、そして変わってほしいという思いを強く持っているんだと実感しました。そんな経験者たちが活躍する姿を見て、自分も参加したいと表明する人も増えました。5月から第2期のプログラムを実施します。挑戦するほど個人も組織も成長できるようになって、イノベーションを起こしたいですね。

【東】自分の目で見ることって大事だと思うんです。受け入れ側のベンチャー企業には参加者をお客さまとして扱うのではなく、チャレンジングなミッションを課してもらうことをお願いしています。「予定調和ではない」ことにこだわっていますから、前向きなことばかりではなく、時には違和感やカオスと直面することもあるでしょう。人口減少、産業構造がさらに変化していくこれからの時代、社会や世の中のビジネスとの多様な接点を持つ自律的な人材は重要な役割を担っていくと思います。10年前から越境学習を展開してきた企業として、変革をお手伝いしていきたいと考えています。