エネルギーの未来についての議論は高まるものの、いまだその行く先は不透明。そうしたなか、私たち1人ひとりができることは何か──。レポート「1次産業としての再生可能エネルギーの可能性」を発表した、大和総研の河口真理子さんに聞いた。

再生可能エネルギーは

自然の「作物」

──レポートのなかで再生可能エネルギーを第1次産業、つまり農林水産業で得られる「作物」と同じようなものと考えてみてはどうか、と提言していらっしゃいます。

河口真理子●かわぐち・まりこ

株式会社大和総研 調査本部 主席研究員 1986年、一橋大学大学院経済研究科修士課程修了後、大和証券に入社。外国株式部、投資情報部などに勤務。1991年より大和総研企業調査部。現在はCSR、SRI全般を研究。東京都環境審議会委員なども務めている。

株式会社大和総研 調査本部 主席研究員 1986年、一橋大学大学院経済研究科修士課程修了後、大和証券に入社。外国株式部、投資情報部などに勤務。1991年より大和総研企業調査部。現在はCSR、SRI全般を研究。東京都環境審議会委員なども務めている。

河口 米や野菜といった作物は、その土地に含まれる養分や太陽光、水といった天然資源などによってつくられ、それを人が食べてエネルギーにします。再生可能エネルギーも自然の資源からエネルギーをつくり出し、人の生活の役に立つ。そういう意味では、同列に位置づけられると思うのです。

私たちはエネルギーについて、自分でつくるものではなく、「お金を支払って購入するもの」というイメージをもっていますよね。でも、そうした考え方が当たり前になったのは、それほど昔のことではありません。例えば江戸時代には、照明用の燃料として菜種油や魚油、ハゼノキの実からつくる木蝋などが使われていました。火鉢や囲炉裏といった暖房・給湯用のエネルギーは薪や木炭。製鉄や農業など産業用エネルギーでは、主に水車が活用されていたのです。

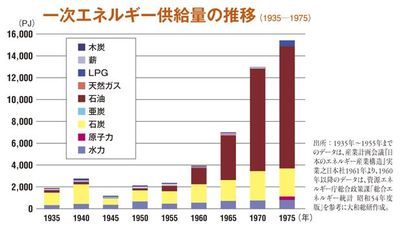

19世紀半ばから、日本でも本格的な石炭の利用が始まり、続いて大型ダムによる水力発電が盛んになります。下のグラフをご覧いただければ分かるとおり、日本のエネルギー供給量の内訳は、第2次世界大戦が終わった5年後、1950年の時点でも石炭や水力といった国産エネルギーがシェアの9割以上を占め、薪や木炭も1割近くあります。この構成が大きく変わり始めたのは1955年頃です。価格の安い石油を輸入することが可能となったため、国の電力政策の中心が水力や石炭から、石油による火力発電へとシフト。高度経済成長による電力需要の急増を、大量の輸入エネルギーでまかなう時代に移り変わっていきました。