デジタル変革の潮流を受け、多くの企業が新しいビジネスの創出やサービスの提供に取り組みつつあるが、成功しているのはごく一部だ。そこに立ちはだかる「壁」とは、いったい何なのか。

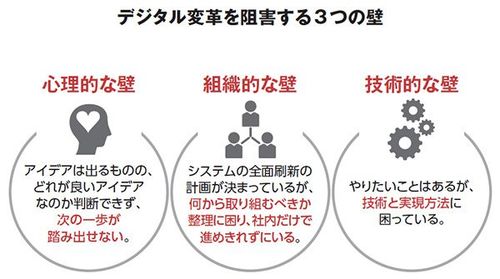

「デジタル変革を志向するものの、そもそも自社で解決すべき課題は何か、新サービスをどうやって創るのかがわからないというお客さまが非常に多くいらっしゃいます。その悩みは大きく、心理的、組織的、技術的な課題の3つに分けられます」と日立製作所(以下、日立)のシニアエクスペリエンスデザイナーの豊田誠司氏は話す。

デザインとデジタルの掛け算で顧客とともに新たな価値を創出

株式会社 日立製作所

サービスプラットフォーム事業本部

デジタルソリューション推進本部

Exアプローチ推進部 技師

「心理的な壁」とは、社内で立ち上げたプロジェクトチームなどで、新サービスのアイデアは出るものの、どれが良いアイデアかを判断できず、なかなか次の一歩が踏み出せない状態を指す。「組織的な壁」とは、縦割り組織の弊害などで、どこから着手するかの整理に困り、社内だけでは進めきれずにいるケース。そして「技術的な壁」とは、やりたいことはあるものの、適用すべき技術と実現方法で悩んでいるようなケースを指す。

こうした課題の解決に向けて日立が提唱・実践しているのが、デザインとデジタルを掛け合わせた「協創」によるアプローチである。

デジタル変革したくてもできない「壁」を打ち破るのに、どうして「デザイン×デジタル」が有効なのか。その理由を同社 Exアプローチ推進部 主管技師 浅見真人氏は、こう説明する。

「多くの企業が陥りがちなのは、解決すべき課題が曖昧なまま、手段としてのデジタル活用が先走ってしまうことです。そこでまず、本質的な課題は何か、解決への道筋は何か、最終的にどのようなゴールをめざすのかを、現場や経営層、IT部門などステークホルダー全員で議論し、明確化していく必要があります。そのためには、嬉しさ・感動・喜びといったユーザーの経験価値(エクスペリエンス)を起点に、自分たちが何をしたいのかを理解し、新たな発想と合意形成によって価値を生み出す“デザイン思考”と、技術やデータを起点に新サービスやビジネスを試せる“デジタル活用”の両面からのアプローチが必要なのです」

デジタル変革の壁を突破した3つの事例

既に日立ではこうした考えのもと、デザイン×デジタルをベースとした独自の協創活動/方法論である「Exアプローチ」/「NEXPERIENCE(ネクスペリエンス)」を開発し、さまざまな企業のデジタル変革を支援している。

「心理的な壁」を乗り越えた事例が、日立と協創した西武鉄道の「車いすご利用のお客さまご案内業務支援システム(GSシステム)」だ。西武鉄道は2014年からICTの利活用によって顧客満足度の向上を図る全社プロジェクトを推進していた。「ただ、社内でアイデアは多数出るものの、何から取り組むべきか、結論が見出せない状態になっていたのです。そこで相談を受けた私たちは、幅広い事業部門のメンバーを集めた協創ワークショップの開催を提案しました」と、同社 Exアプローチ推進部 技師 加納梢氏は振り返る。

ワークショップでは日立の専門家が各メンバーのアイデアや漠然とした想いを一つひとつ明文化し、各部門のかかわり方、実現可能性、将来像などを共有しながら、バリアフリー対応の新たなサービスモデルを抽出。各駅の現場係員が確立していた業務フローの実態調査を踏まえ、スマートフォンやタブレットで迅速かつミスなく案内業務が行える新システムを構築し、全駅での運用開始へとつなげていった。

「お客さまに喜ばれるサービスのため、参加者全員が一体感と満足感を持ってプロジェクトを推進できたことを、西武鉄道の皆さまからは非常に感謝されました」(加納氏)

「組織的な壁」を打ち破った例では、ある自治体の業務改革を実現したプロジェクトがある。この自治体では膨大な業務工程を複数チームで分担していたため、粒度の異なるそれぞれの課題をどのような順番で解決すべきか判断できない状況だった。そこで日立は、各チームが長年積み上げてきた膨大なマニュアルや業務フローを基に、業務の全体像を俯瞰的な「業務構造図」としてまとめ上げ、ステークホルダー全員の共通認識を醸成するためのベースとして活用。徹底した現場調査や職員へのインタビューから、業務の潜在的な課題を徹底的に洗い出し、全員参加型の協創ワークショップで、将来のあるべき姿や、短・中長期的な解決策などを、膝を詰めて討議していった。その結果、当初は“段階的に進めるしかない”と思われていた各チームの業務改革を同時実行し、わずか1年で本格的な改革への道筋を切り開いたのである。

「技術的な壁」に挑んだ例としては、製造業の熟練者ノウハウをデジタル化した事例がある。

「製造業では日々の注文リストに沿って、同じラインでもコストやグレード、納期といった複雑な制約条件が絡み合う生産計画をタイムリーに立案しなければなりません。製造業のお客さまは、そうした立案業務を熟練技術者に頼っており、今後のノウハウ継承や、品質を維持したままでの属人化の解消が急務の課題となっていました」と浅見氏は話す。

既存のITでは課題を解決できないと判断した日立は、鉄道の運行管理などで実績のある数理最適化技術とAI(人工知能)を連携させた独自技術を適用。熟練者からのヒアリングや現地調査を通して、過去の計画パターンや明文化されていない暗黙知などを抽出し、熟練者による生産計画を高速に再現するシステムを開発した。現在では、熟練者より25%効率性の高い全体計画が立案できるようになったという。

半世紀以上にもわたるデザイン手法の蓄積が強み

なぜ日立が、こうした協創において大きなアドバンテージを持つに至ったのか。

それは同社が1957年から半世紀以上にもわたり、デザインへの意識的な取り組みを行ってきたからだ。製品の使いやすさにこだわるプロダクトデザインに始まり、デザイン思考が注目を浴びるはるか以前の2000年前後から、顧客の経験価値を重視するエクスペリエンスデザインに着手。日本企業の合意形成や現場主導に合わせたデザイン思考の手法や方法論を蓄積し、ツールやプロセス、それを担う人財を育ててきた。現在では、人を起点とするデザイン思考を率先し、ビジネスにおける新たな価値を具現化する人財「デザインシンカー」の強化育成プログラムも実践している。

「日立には、デザインとデジタルを掛け合わせ、お客さまのイノベーションを支援してきた多くの実績があります。また、そのための促進ツールや協創空間、プロフェッショナル人財も豊富に取り揃えています」と豊田氏は胸を張る。

新サービスやビジネスの創出に、日立は心強いパートナーとなるはずだ。