2020年に向けて「TOKYO」の進化が加速する一方、各地で地方創生の動きも活発化──。この国のビジネスや暮らしのあり方が刻々と変わり続ける中で、あらためて目を向けざるを得ないのが「どうエネルギーと向き合っていくか?」というテーマだろう。

いまやあらゆる側面において、省エネや創エネといったキーワードは欠かせないものとなった。身近な例では、電車がブレーキをかけたときに生まれる回生電力のさらなる活用や、IoTがもたらすビルや住宅のスマート化などが挙げられる。また先進分野では、2014年にノーベル物理学賞を受賞した天野浩教授(名古屋大学)らが進めている「次世代型パワー半導体」の研究開発も関心を集めている話題の一つだし、福島県では水素エネルギーシステムを取り入れたモデル地域の構築を目指した実証事業も開始。地球環境に貢献し、被災地域の復興も確立しながら、未来の経済成長へとつながる道を切り開こうとしている。

時代は「分散型」に

個々の取り組みが重要に

ただ、新しい技術やサービス、制度を定着させていくには、少なからず課題も伴う。実際、2012年にスタートした「再生可能エネルギー固定価格買取制度」は官民の垣根をこえて大きなうねりを巻き起こしたものの、発電設備の急激な増加への対応、安定供給への懸念から電力会社が買い取りを中断したり、申請しただけで設備を置かない事業者が頻発したりしたことから、制度に対してさまざまな疑問が投げかけられることとなった。

もちろん、それは放置されることなく、今年5月には「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称:FIT法)等の一部を改正する法律」が可決・成立。未稼働案件の発生をふまえて新たな認定制度を創設したほか、事業開始前の審査から終了後の撤去まで、適切な事業実施を確保するための仕組みなどを導入した。こうしてさまざまな点が見直された新制度は、来年4月1日より運用される。

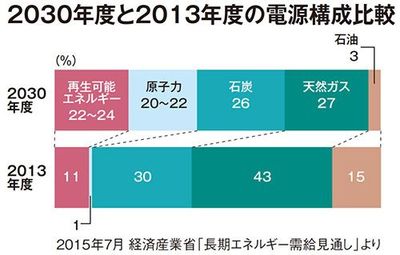

改正の最大の目的は、2030年度の電源構成における再生可能エネルギーの導入水準「22~24%」(2015年7月・経済産業省「長期エネルギー需給見通し」より)を達成するためだ。現在、日本のエネルギー自給率はわずか6%。OECD(経済協力開発機構)加盟の34カ国中、2番目に低い(※)。エネルギー自給率の改善を長年の「悲願」とする日本にとって、この数値は再生可能エネルギーへの大きな期待値をあらわしているといえよう。なにしろ、現状から倍に膨らませようという計画なのだから、その過程には多くのビジネスチャンスが芽吹き、従来の発想にとらわれない普及のアイデアが生まれるに違いない。

再生可能エネルギーの大幅な増加が目立つ「2030年のエネルギーミックス」。再生可能エネルギーの主な内訳は水力8.8~9.2%、太陽光7.0%、バイオマス3.7~4.6%など。

再生可能エネルギー発電設備の導入状況は順調に伸び、今年5月末時点の買取電力量はそれまでの過去最高を記録(資源エネルギー庁「固定価格買取制度設備導入状況等の公表」より)。大規模な集中型エネルギーが一方通行で供給されるばかりでなく、需要家も柔軟に供給者となって分散型エネルギーを活用していく──。そんなフェーズに突入したいま、企業や個人単位での取り組みが、ますます重要な意味をもつのである。

※IEA「Energy Balance of OECD Countries 2013」より。現在のOECD加盟国は35カ国。