トコジラミ駆除の可能性を秘めた共生細菌

――深津先生は2009年に、トコジラミの生存や繁殖に共生細菌が必須であることを報告されました。

【深津】トコジラミだけでなく、ツェツェバエやシラミなど吸血性昆虫の多くは、共生細菌を体の中に保持しています。

血液はずいぶん栄養豊富な感じがしますが、実はビタミンB類が欠乏していて、血を吸っているだけだとビタミンB欠乏症になってしまいます。トコジラミの場合は「ボルバキア」という共生細菌がビタミンBを作ってくれるおかげで、血を吸うだけで生きていけるのです。

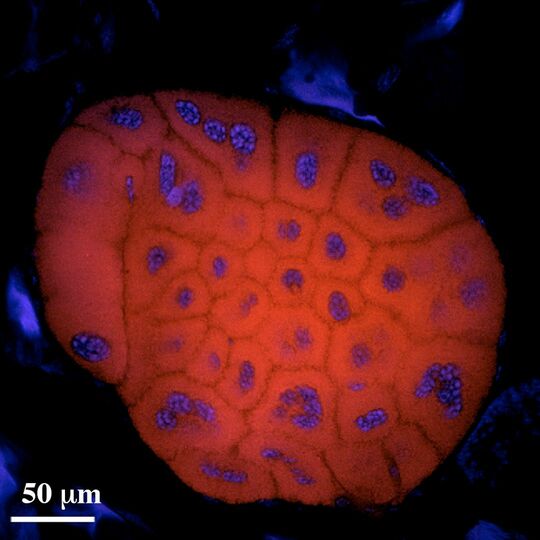

トコジラミのお腹の中には、多量の共生細菌を細胞内に含んだ一対の共生器官があります。共生細菌は母虫の体内で卵巣の中の卵細胞に伝えられ、卵が産まれたときにはすでに共生細菌が感染しています。

では共生細菌がいなくなったトコジラミはどうなるのか。母虫に抗生物質を与えて共生細菌を除去してみたところ、産まれた卵の多くは発生途中でしなびて死んでしまい、なんとか孵化した幼虫もうまく育たなくなってしまうのです。

共生細菌を叩けばトコジラミが死ぬということは、共生細菌をターゲットにしたトコジラミの防除が原理的には可能です。私たち人間は、感染症になったら細菌を殺すために抗生物質を飲んだり注射したりしますよね。

それと同じように、トコジラミに抗生物質を投与すると共生細菌が殺され、その結果としてトコジラミが死滅することになります。抗生物質は飲んでも平気なくらいですから、農薬や殺虫剤の散布よりも人畜への安全性が高いトコジラミの駆除方法になりうるわけです。

刺されて死ぬことはない

【深津】しかし、「原理的に」と申し上げたのは、実用化は現実的に難しいからです。

抗生物質を農薬のように大量に散布して効果があるかというと、抗生物質は農薬のように低分子で浸透性が高いものではないので、体内に浸透していかず効果がありません。

ベッドの隙間にいるトコジラミに薬を飲ませたり注射するなんて非現実的で、普通に駆除した方が早いですからね。さらにはコスト面や、抗生物質を大量に使うことによる環境問題の懸念もあります。

共生細菌を標的にした駆除で実用化されているほぼ唯一の例が、人や犬のフィラリア症の予防や治療です。

フィラリア症はフィラリア線虫に寄生されることによっておこる病気です。フィラリア線虫もトコジラミと同様に、体内に生存に必須な共生細菌ボルバキアを保持しています。

人や犬でしたら薬を飲ませることができるので、抗生物質のドキシサイクリンを投与すると共生細菌ボルバキアが死に、その結果としてフィラリア線虫も死滅するので、フィラリア症の予防や治療が可能になるのです。

――トコジラミにはどう対処したらいいのでしょうか?

蚊やシラミなどの吸血性昆虫には、マラリアや日本脳炎など致死的な病気を媒介するものがたくさんいます。

一方、トコジラミはそのような報告はほとんどありません。つまり、ものすごくかゆくて嫌なんだけど、命にかかわることはない。病気媒介という点では“タチがいい”吸血性昆虫とはいえるかもしれません。