独裁専制国家のGDPは実態と大きく乖離

この研究結果を見ると、きわめて興味深い事実が浮かび上がってくる。

欧米日などいわゆる先進国、あるいは自由主義国家の数字を見ると、「夜のライト量で割り出したGDP」と「当局から報告されたGDP」はほとんど乖離していない。

これが、部分的にしか自由がない国々、民主主義を敷いてはいるがさまざまな問題を孕む国々になるとどうなるか。

レバノン、メキシコ、コロンビア、ナイジェリア、フィリピン等々は、「夜のライト量で割り出したGDP」よりも「当局から報告されたGDP」のほうが高い数値になっている。

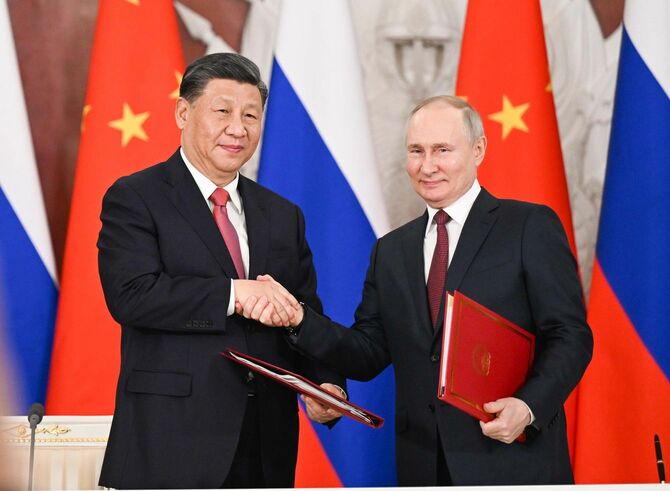

さらに完璧なる独裁専制国家を見てみると、その乖離がひどくなっており、中国、エチオピアなどはその最たるものであることがわかった。

「中国がGDPで米国を抜く」は空論

この事実を鑑みると、中国がGDPで米国を抜く、凌駕するという説は空論であると考えるほかない。

中国経済はあと10年、15年後には弱体化することを、中国自身もわかっているのだろう。

バブル崩壊後の日本のように、活力を失い、国力も沈んでいくと意識しているのかもしれない。

次に社会問題である。深刻なのは食料に関わることである。

一般的な中国人の食生活に不可欠な食材は、大豆とトウモロコシと豚肉と言われている。

大豆とトウモロコシは豚の飼料になるので、大げさに言えば、中国人とは三位一体の関係を成す。

こうした食料はコモディティ相場と切っても切れないものなのだけれど、大変興味深い現象が見られる。トウモロコシ価格が上がった年には、肉の価格が下がることが多いのである。

特に牛肉の場合は顕著なのだ。