光あるところに陰あり。名将いるところに参謀あり。表舞台に決して立たず、情報の収集と分析で集団を勝利へと導く群像たちの実像とは――。

名参謀ではなかった諸葛孔明、真田幸村

参謀タイプの人間に、古くから日本人は強い憧れを持っている。知略や用兵に優れ、実際の作戦を動かしているイメージがあるからだ。将たる人物は、ただ優れた参謀の立てた戦術・戦略を採用するだけで、事足れりというわけである。

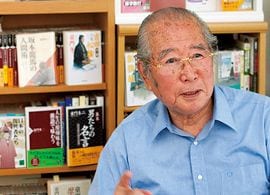

作家

童門冬二

1927年、東京生まれ。東京都広報室長・企画調整局長・政策室長などを歴任。79年、作家活動に専念。人間管理と組織運営の要諦や勘所を歴史と重ね合わせた作品で、99年春、勲三等瑞宝章を受章。

童門冬二

1927年、東京生まれ。東京都広報室長・企画調整局長・政策室長などを歴任。79年、作家活動に専念。人間管理と組織運営の要諦や勘所を歴史と重ね合わせた作品で、99年春、勲三等瑞宝章を受章。

こうした参謀像をつくったのは、諸葛孔明によるところが大きい。『三国志』で描かれる諸葛孔明は、まことに格好いい。ちょっとひ弱な君主・劉備に仕えて、強大な魏の曹操を手玉にとる。劉備と呉の孫権を連合させ、長江で曹操を打ち破る「赤壁の戦い」は、諸葛孔明の真骨頂だ。『三国志』を読んだ人の多くが、孔明の活躍に胸躍らせたことだろう。

しかし、私は、諸葛孔明を名参謀とは思わない。なぜなら、孔明がいた蜀の国は、曹操の魏や孫権の呉より早く滅んでいるからだ。孔明が死んだ後とはいえ、三国のなかで、もっとも早く滅ぶような国しかつくれなかったようでは、名参謀とは言えない。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント