転校先で待ち受けていた苛烈な体罰

李は迷いました。転校を勧められた学校は、ギフテッド・クラスで学ぶのは国語と算数だけで、それ以外は一般クラスに入って、さまざまな子どもたちと交われるしくみをとっていました。そのことはとてもいいと思いましたが、一方、図書室はあまり充実していないことや、校風が少し権威主義的であることが気になりました。

「どうする? 転校してみる?」

オードリーは、少し考えたあとで、うなずきました。いま通っている学校の授業は、たしかに退屈だったからです。

新しい学校の担任は、若くて、とても教育熱心な人でした。オードリーはここでも、抜群の成績を修めて、班長(学級委員長)にも選ばれました。

「ここなら、楽しい学校生活が送れるかもしれない」

けれども、そんな期待とは正反対のことが、オードリーを待ち受けていました。体罰です。オードリーは勉強の面ではもちろんなんの問題もありませんでした。けれども、生活の面では、よく忘れものをする子どもでした。台湾の小学校では、毎日かならず自分のティッシュペーパーとタオルを持っていかなくてはいけないのですが、それをしょっちゅう忘れるのです。

すると、担任の先生は、罰として、オードリーを棒でたたきました。

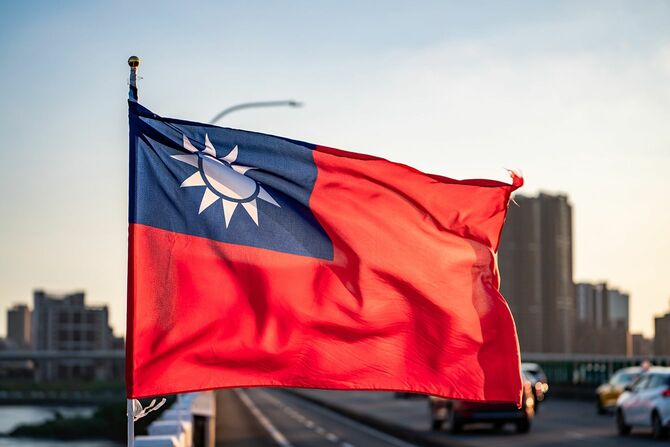

実は、1980年代終わりごろの台湾には、子どものしつけのためなら体罰を与えてもかまわないという風潮がまだまだ残っていました。これには台湾の歴史が大きく関係しています。

台湾で体罰が当然になっていた歴史的な背景

台湾は面積は小さいものの、実はさまざまな民族が住んでいます。まず、もともと台湾に住んでいた何十もの先住民族にくわえて、17世紀以降に中国大陸から移住してきた人々がいます。これらの人々は「本省人」と呼ばれました。

また、日本による植民地支配の終わった第二次世界大戦後、中国大陸から移住してきた人々は、「外省人」と呼ばれました。外省人の多くは、中国大陸で中国共産党との争いに敗れ、台湾に撤退してきた中華民国政府の関係者や、それについてきた人々でしたが、戦後の台湾の統治をめぐっては、本省人とのあいだに、さまざまな摩擦が生まれました。

なかでも激しい対立が、1947年の「二・二八事件」です。本省人に対して役人が乱暴な取り締まりを行ったことをきっかけに、本省人が全国で大規模なデモを行いました。すると政府はこれをきびしく弾圧し、戒厳令を出したのです。

戒厳令とは、国家の非常事態を乗りきるために、軍部が国を統治することを認めるものです。戒厳令下では、国民の権利は大きく制限されます。台湾でも、政府の意に反した行動や言論はきびしく取り締まられ、多くの住民が逮捕され、投獄されました。

学校教育も軍隊式になりました。政府の指示する内容だけが教えられ、教師の指示にしたがわない生徒は、容赦なくなぐられました。

そして、この戒厳令は38年間も続き、ようやく解除されたのは1987年、オードリーが6歳のときでした。