「本当に必要とするものを売って生活することが労働を楽しくする」

退職してしばらくは、誰とも連絡をとらずに、引きこもっていた。そのときにふと思いついたのが、海外放浪の旅に出ることだった。

失うものは何もない、そう思ったら行動に出るのは早かった。僕は、これまで貯まったマイルを使って、フライトのチケットを予約した。オープンチケット1年間。二度目の人生の夏休みは、1年間と区切られた。すぐさま日本を飛び出し、トルコとエジプトを旅した。あえて、パソコンは持っていかなかった。誰とも連絡をとるつもりはなかったからだ。

放浪の旅のときくらい、その旅に浸っていたい。バックパックに入れたのは一冊の本、レイモンド・マンゴー『就職しないで生きるには』。同書は、60年代のアメリカでベトナム反戦運動に参加した著者が、73年、シアトルに〈モンタナ・ブックス〉を開店し、「本当に人々が必要とするものを売って生活することが労働を楽しくする、それが嘘にまみれて生きることへのアンチテーゼだ」と主張して、読者の共感をさらった。

他人のルールで働くことに嫌気が差していた僕にとって、このメッセージには響くものがあった。旅に出ることを決定づけてくれた本でもある。旅の途中、もうライターに戻る気も失せていた。何か他の職業について、自由に行きていこう。手に職をつけるのもいいかもしれない。そんなことを思っていた。

しかし、結局僕は2カ月ほどで日本に帰国して、フリーライターになった。やっぱり書きたいものがあったからだ。もう嘘をついて生きるのはやめた。僕は時代遅れのバックパッカーとして、いつか旅のルポルタージュを書きあげようと心に決めた。レイモンド・マンゴーが掲げた「自由」の意味を常に頭の片隅で考えながら。

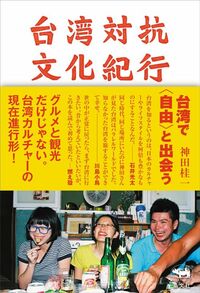

日本のボタンの掛け違いを直すヒントは台湾にある

そんな「自由」を僕に実感させてくれたのが台湾だった。台湾の旅を続けているうちに、ふと、僕はパラレルワールドに紛れ込んだような錯覚に陥った。これから何かが始まりそうな旺盛な空気。そこには、なんとなく僕が追い求めている理想があるような気がした。もしかしたら台湾は、日本にとって、かつてそうであったと同時に、そうであったかもしれない未来を体現する国なのではないか。

社会も人間も日本ととてもよく似ている台湾。日本のボタンの掛け違いを正常に戻すヒントは、もしかしたら台湾にあるのかもしれない。そんなことを思いながら、僕は今日も就職をしないで、なんとか自由に、この社会を生きている。