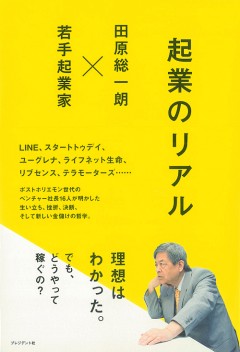

日本は成長の時代を終え、成熟の時代に入ったと言われている。しかし最近、それはウソだということに気づいた。僕たち年寄りがよく知らないだけで、じつは若い起業家が続々と登場していて、新しい付加価値を生むビジネスが展開されているのだ。

若者世代の起業家といえば堀江貴文、というイメージはすでに古い。いま活躍している起業家たちの多くは80年前後生まれで、堀江より一回り近く若い。いわば、“ポスト・ホリエモン”世代だ。

彼らの活躍に触れる前に、日本経済について振り返っておきたい。

かつて日本にも高度成長の時代があった。日本企業がつくる製品は品質に優れて壊れにくく、世界中で飛ぶように売れた。1990年の日本の国際競争力は世界第1位だ。

ところが91年、冷戦の終わりとほぼ同時にバブルが弾けて、日本は一転して不況になった。企業は業績を悪化させて、リストラや倒産が相次いだ。それに対して政治も効果的な手を打てなかった。景気が回復しないまま時は過ぎて、振り返ると“失われた20年”になった。2012年、日本の国際競争力は27位にまで落ちている。

どうして日本企業は競争力を失ったのか。韓国や台湾、中国などの国々が品質の良いものを日本より安い価格でつくるようになったことが大きいが、もう一つ、日本的経営が負の要因になったことも見逃してはいけない。

日本的経営は、終身雇用、年功序列で、社員の面倒を一生見ていく。マルクスは労働者を商品ではなく人間として扱うべきと説いたが、日本企業は社員を家族として面倒を見た。

企業が家族的な経営をした背景は2つある。1つは、高度成長で企業に余裕があったこと。もう1つは、労働組合への対抗だ。日本の労働組合は、戦前は共産党系が、戦後は社会党系が強かった。そのため企業は、社会主義や共産主義の組合が理想とする社会より、資本主義社会のほうが豊かで安心できることを社員に示す必要があった。つまり企業は、労働組合に社員を奪われまいとして福利厚生に力を入れたわけだ。

これは非常にうまくいった。家族的経営のおかげで社員は愛社精神を持ち、多少の無理もいとわず会社のために働いた。だから日本企業は世界で勝つことができた。

ところが冷戦が終わって共産主義・社会主義国が瓦解すると、労働組合もイデオロギー的基盤を失って弱体化した。そうなると、企業は労働組合とはりあう必要がなくなり、株主の利益を増やすことばかり考えるようになる。社員は代替可能な部品に過ぎず、賃金はできるだけ安いほうがいいと経営者が考えるようになったのも、おそらくこのころからだ。冷戦の終結によって、それまで隠れていた資本主義の本質がむきだしになっていったのだ。

経営者側の思惑とは別に、日本的経営そのものも限界にきていた。日本の組織では、すべてが阿吽の呼吸で物事が進む。これは、家族的経営で、みんながわかりあえる関係だからこそできた芸当だ。ただ、ボトムアップでぼんやりしたまま物事が進んでいく組織は、意思決定のスピードが非常に遅い。これでは状況の変化に迅速に対応できない。

別の言い方をすると、日本の企業は誰かの球を受けるキャッチャーばかりで、決め球を持ったピッチャーがいない。世界で戦うには決め球を持つピッチャーが必要だが、みんながわかりあえる組織は、個性を持ったピッチャータイプを排除してしまう。その結果が、日本の国際競争力27位という順位になってあらわれているのではないだろうか。