大手商社の三井物産は、2016年3月期決算で創業以来初の赤字決算となった。そのときの危機意識から、安永竜夫社長は「働き方革新」を急ぎつつある。「『ダイバーシティ』について20年は遅れている」という現状をどう変え始めたのか。安永社長をはじめとする当事者たちに話を聞いた――。

▼三井物産の現状

・総合商社の担当職(いわゆる総合職)は日本人男性が圧倒的多数だった。

・女性の海外駐在は少なく、特に子育てとの両立をする人はごくわずか。

2016年の1月初旬のことだ。

三井物産の安永竜夫社長は年初の本部長会議の冒頭で、「今年は働き方の革新元年」という強いメッセージを語った。

役員大会議室で開かれる年頭の会議では、事業計画などを中心に話を交わすことが多い。それだけに会議の冒頭から「働き方」や「ダイバーシティ経営」というキーワードが俎上に載せられたとき、これまでも社内の改革を進めてきた各本部長たちは、あらためてそれを大きなテーマとして胸に刻むことになった。

人事総務部長の小野元生さんは、その様子を見ながらわが意を得た気持ちになった、と振り返る。

「総合商社はプロジェクト、取り扱っている商品によって仕事があまりに異なるため、部署ごとに働き方が違います。よって各本部で『働き方改革』の方法論も多様にならざるを得ません。だからこそ、2016年、社長が『働き方改革』という一つの方向性をしっかりと打ち出したことは、それぞれの部署が改革を進めるうえでの新たな起点となりました」

小野さんは人事総務部長になるまで、営業畑を歩き続けてきた生粋の商社マンだ。安永社長とは一期違いの入社で、その社長就任と同じ、2016年から現職に就いた。

この20年間で、部署やプロジェクトチームの雰囲気はがらりと変わった、と彼は言う。「担当職」と呼ばれる総合職での女性の採用が増え、近年では外国籍の社員もめずらしくない。それだけではなく、男性を含めたすべての社員の価値観、ワーク・ライフ・バランスについての考え方、仕事に対する哲学などが以前と比べてずっと多様になった。

だが、事業部で大きなプロジェクトを担当しているときはまだ、そのような部内の多様性をいかに組織力へと変えていくか、という視点はそれほど持っていなかった。

「ところが、こうして人事の全体を見る立場になると、総合商社で働く社員たちがいかに多様になったかをやはり意識します。僕が若かった頃の商社マンといえば、仕事の報酬は仕事、野球に例えれば1番から9番までの打者が『24時間働ける』と言ってはばからないような世界でした。だから監督も楽で、『打て、走れ、守れ』とだけ言っていればよかった。しかし、いまは性別、国籍、家族環境の違いといったさまざまな背景をきめ細かに考え、ダイバーシティそのものを組織力へ変えていく視点を持たなければ、世界での競争に勝てない時代になったわけです」

たとえば米国三井物産の法務課に、大橋奈都子さんという女性社員がいる。彼女は小野さんが見てきた、かつての三井物産にはいなかった人材の一人だ。

2000年入社の大橋さんは、06年に同社のプロジェクト開発第二部で働く宮木裕也さんと結婚した。

一度は夫のメキシコ駐在に合わせて退社し、同国にて1年過ごした。その後帰国して長男を出産、再雇用制度を使って同社に戻った。現在はアメリカに長男を連れて赴任しており、宮木さんは妻子と離れて日本で働いている。

大橋さんはそのような自身のキャリアについて次のように語る。

「私が入社した頃は、女性担当職の採用がまだ1桁台でした。でも、それ以後は採用が年を追うごとに増えてきているので、私たちのような社内結婚もめずらしくはなくなっています。ただ、私は『ロールモデル』という言葉があまり好きではありません。いまは男女の違いだけではなく、一人一人の社員の多様性に目を向け、それぞれが自分の道をどうやって歩んでいくかが大切な時代。私たちの働き方についても、『こういうケースもあるんだな』という程度の、多様性の一つでしかないと思っています」

あるいは、外国籍の社員であるアンドリュー・パーカーさんもまた、ここ10年の三井物産の変化を象徴する人物だ。

オーストラリア人の彼は自国の大学を卒業後、04年に日系総合商社の現地法人に就職した。日本には学生時代に2年間の留学経験があり、同社で4年間勤めた後に三井物産に転職。現在は子育てをしながら、オレフィン・クロールアルカリ事業部で働く。

彼も大橋さんと同様に、会社の「ダイバーシティ推進」のメッセージを当然のものとして考えている。「僕が日本に来た約10年前、日本社会全体では、外国人の社員は『面白いからちょっと一人、雇ってみるか』という存在でした。でも、三井物産は多様性について真剣に考えて自分を雇った。日本の商社はこれまで、(新卒の男性社員だけという)モノトーンの組織でも成長することができました。グローバル化と競争のあり方が変わったいまは、もうそれではやっていけないでしょう。その意味で組織のダイバーシティを推進することは目的ではなく、良い人材を雇い、気持ちよく働ける環境をつくるための欠かせない手段であるはずです」

メリハリのある働き方を改革の主軸に

このように社員一人一人の背景や価値観、経歴の多様化のなかでいかに優秀な人材を獲得し、彼らが活躍できる環境をつくり上げていくか。同社ではさまざまな施策や制度を試行錯誤してきたが、今後は一層その環境づくりを加速していかねばならない――それが人事総務部長となった小野さんの問題意識だった。

そこで彼は15年から1年間、総合商社における働き方の改革とはどのようなものであるべきかを、安永社長と繰り返し話し合ったという。

「社長とよく話したのは、総合商社の『働き方』を考えるとき、重要なのはワーク・ライフ・バランスだけではないということ。世界中でさまざまなプロジェクトを行う商社では、『やるときはやる、休むときは休む』というメリハリが大切なんです。一日の仕事の流れだけを見ても、海外とのビジネスを行う部署では、時差によって働く時間帯が夜になるのも当たり前です。いわばワーク・ライフ・コントラストがはっきりとした働き方。一人一人がワーク・ライフ・マネジメントを徹底して考える必要があると思い、社長からあえて『ダイバーシティ経営』のメッセージを出してもらったのです」

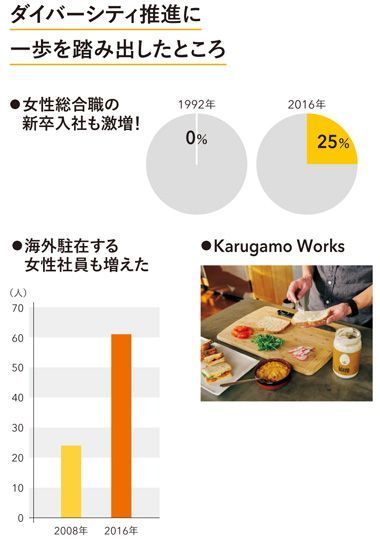

三井物産の過去20年の採用実績を見ると、小野さんの語る「職場の変化」がどのようなものだったかがよくわかる。同社が女性担当職の採用を開始したのは1992年。以後、「商社不要論」が取りざたされた2000年代初頭の就職氷河期を経て、女性担当職の割合は年を追うごとに増えている。16年には新卒採用の25%に達し、外国籍社員の採用も増加したため、かつては100%だった本社における担当職採用者の「新卒日本国籍男性」の比率は、いまでは50~60%。この傾向は今後も続いていくだろう。

そんななか、同社では05年に「ダイバーシティ推進室」をつくり、多様化する組織への対応を進めてきた。同部署は何度か名前を変え、「働き方革新元年」と安永社長が宣言した2016年からは「ダイバーシティ経営推進室」と装いを新たにして社内の制度・意識両面の改革を担っている。

現在、ダイバーシティ経営推進室の室長を務めるのは、3児の母で女性担当職の採用2期生になる93年入社の白江喜実子さんだ。彼女を室長に選んだ理由を、小野さんはこのように話す。

「彼女は働きながらの出産・育児、国内外でのビジネス、と三井物産を舞台に多様な経験をしてきた人。ダイバーシティ経営を進めていこうとするとき、彼女の言葉には説得力があると思ったからです」

同社は2016年、「ダイバーシティの推進」をテーマに3つの新しい制度を導入した。

1つ目は「時間単位の年次有給休暇制度」。これは有給休暇のうち法定制限の年間5日間分について、1時間単位で休暇を取得できるようにするものである。

2つ目は「モバイルワーク制度」で、PCを持ち出してオフィス以外での業務を正式に認めた。また夏場に、「個人単位の時差出勤制度」を試験導入、1400人の社員が参加した。そのアンケートとインタビューの結果を踏まえ、今後の正式導入を検討しているという。

そうした制度改革の一つの基本に据えたのは、前述の「ワーク・ライフ・マネジメント」に加えて、業務における「攻めの時間」をいかに増やすかという視点だった、と白江さんは言う。

「『攻めの時間』というのは弊社の社員がよく使う言葉で、新しい何かを企画したり仕事をつくったりする時間のこと。社内で各部署にインタビューしていくと、必要ないと感じる会議や残業がまだまだ多い。それらを改善・効率化してさまざまな働き方を用意することで、攻めの時間を増やしていきたい。また、弊社では出産・育児をめぐる社員の両立支援の充実期を経て、子どもを連れて海外に赴任する女性社員も徐々に増えてきました。当時は育休から復職する女性社員一人一人に対して面談を行って、現場復帰への課題を把握していったのですが、いまは社員一人一人の『個』の把握を重視して、活躍できる職場をつくり始めています。次の段階への移行期だといえるでしょう」

世界中に現場がある商社ならではの改革

白江さんがこう語るように、同社の「ダイバーシティ経営推進」の取り組みは、新体制となった15年から加速し始めたといえる。翌年には、三井物産が創業以来初の赤字決算を出したこともあり、社内の危機意識が高まったことも、変革を後押ししたのだろう。

安永社長は自身の就任以後のその取り組みについて、「いまはトライアルの期間」と語った。

「モバイルワークや個人ベースの時差出勤制度の導入は、生産性を維持・向上させることが大前提。それらの働き方の改革をいかに生産性の向上に結び付け、両立させていくかが大事だと考えています」

だが、安永社長は現在の「ダイバーシティ経営推進」が、同社を良い方向に導くことを確信しているようだ。

「この大手町のオフィスに大勢の社員が集まって、午前9時から午後5時までいるという状況は生産性が低いと私は思っています。三井物産には現地法人と関係会社を合わせると、約500の『社長』がいます。そのほとんどが、日本人以外の部下を持ち、事業を進めていくわけです。世界中に『現場』がある商社のコングロマリットの性格を考えると、もっと分散型の仕事の仕方をしてもいいはず。これまでの求心力に重きを置くやり方から、今後は遠心力を利かせた組織をつくり上げていく必要があるでしょう」

そう語るときに安永社長がイメージするのは、20年以上前、出向先の世界銀行で経験した職場の雰囲気だという。世界銀行では10人ほどが働く課にさまざまな国籍の人がおり、上司はアメリカ人の女性だった。仕事でペアを組んだのもインド人の女性で、「誰もが自分の仕事の結果を重視し、自分の裁量で仕事をしていました」と安永社長は振り返る。

「国籍も性別も年齢も関係なく、それぞれが使命感を持って仕事をしている姿は、私の一つの原点になったと思っています。30代の頃のあの経験を思い返すと、私たちは『ダイバーシティ』について20年は遅れているともいえる。現在はさまざまな試みを行いながら、改革を強く進めていく時期だと捉えています」