Splunkを仲間に、シスコが目指す「サイバーセキュリティ」

2024年12月に創業40周年を迎えたシスコは2024年度の売上高538億ドル、日本円にして売上高8兆円を超える巨大企業である。2025年1月22日、同社日本法人による「2025年度シスコジャパン事業戦略説明会」が開催され、その壇上にはシスコジャパンの濱田義之社長、Splunk Services Japanの野村健社長の姿があった。

2024年1月シスコシステムズ合同会社の代表執行役員社長に就任。日本市場向けの事業全般を統括。2016年にシスコに入社し、さまざまなリーダー職を歴任。直近では、アジアパシフィック ジャパン チャイナ地域のセキュリティセールスを統括するマネージングディレクターを務め、同氏のリーダーシップのもと、チームは急速に増大する脅威のなかでお客様のビジネスのセキュリティ確保を支援することに注力し、安定した業績を達成。それ以前には、専務執行役員 情報通信産業事業統括として、日本の主要な通信事業者、モバイル事業者、放送事業者、クラウドおよびメディア事業者のビジネス成長とイノベーションを推進する責任を有し、5G時代におけるお客様のアーキテクチャ構築とビジネス変革の支援において重要な役割を果たす。1997年日本大学理工学部卒。

シスコは現在、「セキュリティ」「サステナビリティ」「AI」の3分野に注力しており、なかでも積極投資しているのがセキュリティ分野だ。

「卓越したネットワークカンパニーになるためには、卓越したセキュリティカンパニーである必要がある」と濱田社長は言う。シスコの事業の根幹はネットワーク。サイバー攻撃のリスクが年々高まるなかで、いかに安全性が高く強固なネットワークを作り活用していくかが世界的課題となっている。同社は「AI時代において、組織をつなぎ、保護する」ことを自らの使命としている。

「2024年におけるシスコ最大のトピックは、Splunkとの経営統合でした」と濱田社長。

シスコは2024年にセキュリティ企業Splunkを約280億ドルで買収。日本円換算で4兆円を超える大型買収で、シスコにとっても過去最大のM&A案件である。

シスコがとくに力を入れるのが、世界の中でも成長余地が大きいとされる日本のセキュリティ市場だ。Splunk買収後の2024年7月には防衛省陸上幕僚監部と「サイバーセキュリティ・ITインフラ分野の連携・協力に関する覚書」を締結しており、「サイバーセキュリティCoE(Center of Excellence)」を日本で本格始動。セキュリティ脅威研究部門「Cisco Talos」の日本チームを立ち上げ、さらに製品サポートの日本部門「Japan TAC」も体制を大幅強化する方針だ。

ビジネスを止めない、Splunkのデジタルレジリエンス

Splunkはシステム機器が生成するデータを収集分析するサービスを提供している。

Splunkは、ネットワークやエンドポイント、サーバーなどのログ、セキュリティアプリケーションや、マルウェアなどから生成されたデータを収集分析、問題が起きた際にシステムの異常な動作や痕跡を検知し、「誰が、いつ、どこにアクセスしてきたのか」を探り出す。複数のソースから収集したイベントログをもとに潜在的な脅威を発見、問題発生前にユーザーに警告する機能も備えている。

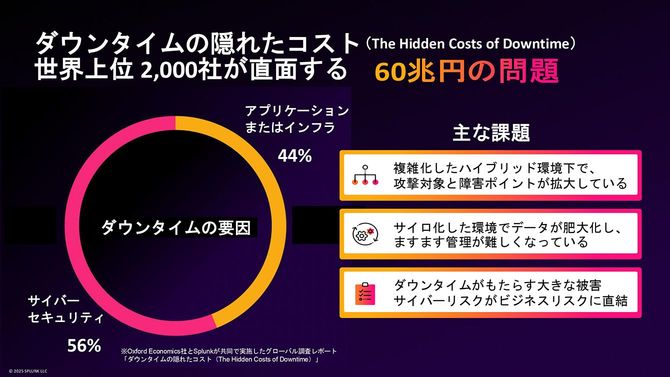

「近年、企業や官庁、研究機関等へのサイバー攻撃が急激に増加し、損害額も急拡大しています。2024年6月、SplunkとOxford Economics社が共同で調査した結果では、フォーブスの『グローバル上位2000社』のシステムダウンタイムによる損失は年間累計で60兆円にも上ります。うち44%はアプリやインフラの問題に起因するもので、残りの56%はサイバー攻撃が要因とされます」

Splunk Services Japanの野村社長は説明する。

サイバーセキュリティに関してこれまでは、「いかに攻撃を防ぐか」に重点が置かれてきた。しかしSplunkでは「いかに素早く問題を発見し、いかに早く元の状態に戻すか」に力を入れている。これは「システムのダウンタイムは企業の損害に直結する。いかにこれを減らすかが重要」という認識からくるものだ。

そのため、Splunkでは、デジタルレジリエンスの強化を支援することに焦点を置き、セキュリティとオブザーバビリティの両方を統合的に可視化するプラットフォームを提供している。

Splunk Services Japan合同会社 日本法人 社長執行役員として日本国内における事業全般を統括する。2015年11月にSplunkにシニアセールスマネージャーとして入社後、上級職を歴任し、大規模なお客様の獲得にチームを導く。現職の前は、エリアヴァイスプレジデント兼ストラテジックセールスの責任者としてセールスチームを指揮し、お客様、パートナー様との強固な関係を構築。Splunk入社以前は、1999年に日本アイ・ビー・エム株式会社でキャリアをスタートし、2013年にマカフィー株式会社に入社。通信・メディアおよび運輸・旅行業界の営業部長を務める。慶應義塾大学経済学部卒業。

「Splunkは今年で創立から22年になります。世界的なIT調査企業であるGartnerから、『オブザーバビリティ・プラットフォーム部門』と『セキュリティ・インフォメーション・アンド・イベント・マネジメント(SIEM)』の両部門で『リーダー』と認められた、世界唯一の企業です」と野村社長は胸を張る。

オブザーバビリティ(可観測性)とは、データ分析によりシステムの状態を可視化することだ。システムに問題が発生した場合、それがアプリやインフラに起因するものなのか、それともサイバー攻撃によるものなのか確認するのは簡単ではない。Splunkはシステムの状態を可視化することにより、アプリやインフラのトラブルとセキュリティをまとめて分析し、原因を解明する。

「近年、クラウド化の進展に伴い、オブザーバビリティの実現はますます難しくなりつつあります。問題が発生した際、世界各地のさまざまな場所に分散して置かれているクラウドデータ、さらに従来のオンプレミスの環境のデータとを統合した上で対策を考える必要があり、データ資源の分散がダウンタイム時の損害を拡大する原因にもなっています」と野村社長は強調する。

クラウドは海外子会社を含めてグローバルに利用する企業が多いが、クラウド利活用の前提としてクラウドサービス自体のセキュリティは重要である。このため、各国においてさまざまなセキュリティ認証制度の策定が進んでいる。主要なセキュリティ認証には、米国のFedRAMPやオーストラリアのIRAPがあり、Splunkはすでにこれらに準拠している。2024年におけるSplunkの最重要の取り組みのひとつが「Splunk Cloud Platform」の、日本政府の認定プログラムである「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP イスマップ)」への登録だった。同製品は2024年12月23日に日本政府による審査を完了、すでに登録済みとなっている。

ISMAPの認証を受けるには厳しいセキュリティ要件をクリアする必要があり、「Splunk Cloud Platform」の信頼性の高さが証明されている。

サイバーセキュリティで日本のビジネスにイノベーションを

「シスコとの連携により、Splunk社内でのイノベーションも加速しています。私はSplunkで働き始めて10年ほどになりますが、これほど多くの新製品が出た年は今までありません」と野村社長。

現在、シスコのセキュリティ製品「Cisco XDR」とSplunkのセキュリティ情報・イベント管理システム「Splunk SIEM」の統合、「Splunk Enterprise Security」とシスコが運営する世界最大規模の脅威インテリジェンス&リサーチグループ「Cisco Talos」が提供する脅威情報との連携等、シナジー発揮の準備が着々と進んでいる。シスコのネットワークパフォーマンスモニタリングおよびトラブルシューティングソリューション「Cisco ThousandEyes」とSplunk製品との統合も予定されており、シスコが同じ2024年に買収したAIセキュリティ企業のRobust Intelligenceの持つAI脆弱性保護機能も今後、Splunkに実装されていく見込みだ。

シスコジャパンでは「セキュリティビジネスの売り上げを3年で2倍にする」という野心的な目標を掲げている。この目標達成のエンジンとなるのがSplunkであり、濱田社長は「問題なく達成できるでしょう」と自信を見せる。

シスコのグローバルビジネスにおいて、セキュリティ関連の売上高は現在、十数%を占めるにすぎない。しかしその伸び率は高く、なかでも日本市場は高い成長が期待されている。

Splunkが加わった今、シスコジャパンのセキュリティ分野における急成長は、もはや確約されたも同然と見ているようだ。

日本市場への意欲を見せるシスコ、Splunk連合軍。日本のビジネスにどのようなイノベーションをもたらすのかますます期待が高まる。