70歳以降も働き続けるなら健康維持が欠かせない

いわゆる「団塊の世代」は2025年までに全員が75歳以上となることから、いよいよ本格的な「少子高齢化・人口減少時代」を迎える。経済社会の活力を維持していくために、働く意欲のある高齢者が活躍できる環境の整備は着々と進められている。例えば21年4月、70歳までの「定年引き上げ」「定年制の廃止」「継続雇用制度の導入」が努力義務となったのもその一環だ。厚生労働省の令和5年「高年齢者雇用状況等報告」(23年12月)によると、31人以上の規模の企業における60歳以上の常用労働者数はおよそ457万人。14年と比較すると170万人ほど増加した。また、21人以上の規模の企業だと、60歳以上の常用労働者数はおよそ486万人で、21年より39万人ほど増えた。

こうしたデータを聞いて、なんとなく自分自身も「70歳くらいまで働くのだろう」というイメージを抱く人は多いのではないか。しかし、平均寿命がじわじわと延び、一方で生産年齢人口の減少が加速していく中で、「70歳になったらリタイアして後は好きなことをする」というプランは、あまり現実的な選択肢とはいえないかもしれない。70歳以降も働かざるを得ない社会状況である可能性があり、そもそも仕事やプライベートを充実させるには、自身の健康状態が一定程度保たれていることが前提となる。

改めて平均寿命について整理すると、女性87.14歳、男性81.09歳(厚生労働省:24年7月公表「令和5年簡易生命表」)。コロナ禍に見舞われた期間は前年を下回っていたが、落ち着いた現在は再び上向く傾向にある。ちなみにデータの作成方法が異なることから厳密な比較は難しいが、国際的に見ると日本の女性の平均寿命は1位、男性はスイス、スウェーデン、ノルウェー、オーストラリアに次ぐ5位である。

長い人生から逆算して今から取り組めることを

平均寿命に対して、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」を表す「健康寿命」は、女性75.45歳、男性72.57歳(厚生労働省:24年12月「第4回健康日本21(第三次)推進専門委員会資料」)。それぞれ、平均寿命まで12年ほど、9年ほどのギャップが存在している。

この差を埋めようと、健康寿命の延伸を目指して法制度の整備の他、地方公共団体、保険者、企業など多様な主体による取り組みがなされている。またデータヘルス改革、ICT、ウエアラブルデバイスやスマホといったテクノロジーの利活用、ナッジ、インセンティブなどを取り入れて自発的な行動を促進する工夫も後押しとなり、着実な延伸につながってきた。とはいえ「70歳以降も働き続ける」ことを想定した場合、健康寿命の平均値を参考にすると、男性なら2年ほど経った頃から「日常生活が制限されるような不調に悩まされながら」仕事をしなければならない状況に陥るかもしれない。

そしてもう一つ、目を向けておきたい「死亡年齢最頻値」というデータがある。「生命表上で死亡する人が最も多い年齢」を示すものだ。20年の数値では女性93歳、男性88歳といずれも平均寿命より高い。1980年は女性84歳・男性80歳、2000年は女性90歳・男性84歳であったことから、死亡数のピークが高齢に移動しているということが分かる(内閣府:22年4月「男女共同参画白書 令和4年版」)。死亡年齢最頻値から逆算してこれからの人生を考えると「まだまだ先は長い」という実感や、「長く健康でいられるだろうか」という不安など、さまざまな感情が湧き起こるはずだ。だからこそ、できるだけ早期の段階から自身の健康状態に目を向け、問題があれば芽を摘み取ったり、予防のためのメンテナンスを心がけたりすることが欠かせない。

「悪化している」のは生活習慣に関連すること

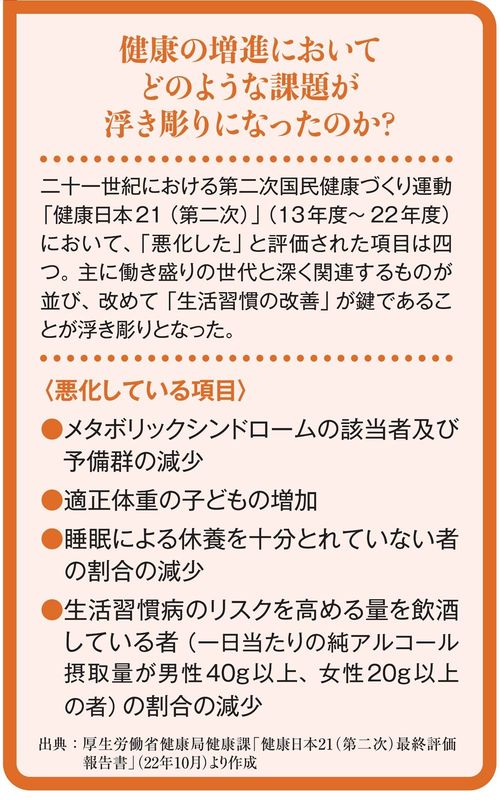

では、国民の健康維持においてどのような課題が指摘されているのだろうか。13年度から22年度を計画期間とした「健康日本21(第二次)」について、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会、健康日本21(第二次)推進専門委員会が取りまとめた「最終評価報告書」(22年10月)では、データ分析などに基づいて「目標に対する達成度の評価」が行われている。

健康の増進に関する基本的な方向として定められていたのは、①健康寿命の延伸と健康格差の縮小②生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底(NCD:非感染性疾患の予防)③社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上④健康を支え、守るための社会環境の整備⑤栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善の五つ。さらに、それぞれに「がん検診の受診率の向上」「メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少」「特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上」などの具体的な目標が設定された。評価はA(目標値に達した)からE(評価困難)までの5段階で、全53項目のうちAは8項目、B(現時点で目標値に達していないが、改善傾向にある)は20項目、C(変わらない)が14項目だった。これらを合わせると全体の約8割に上る。

対照的にD(悪化している)だったのは4項目。まさに働き盛りの世代に厳しい現実を突き付ける「メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少」「睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少」「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者(一日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の者)の割合の減少」などであった。合計すると死因のおよそ50%を占めるとされる「がん、心疾患(高血圧性を除く)、脳血管疾患」は、食事、運動、休養(睡眠を含む)、喫煙、飲酒などの生活習慣と深く関連している。生活習慣を改善することで、がん、循環器病、糖尿病、COPD(慢性閉塞性肺疾患)は予防可能なものも多いとされ、国際的にも対策が重要視されている。

また、ヘルスケアや課題の改善をサポートするテクノロジーへの期待も大きい。24年度に始まった「健康日本21(第三次)」においても、「オンラインやアプリケーション、ウェアラブル端末等のICTを用いたサービスを活用した健康づくり」を見据えており、これらを用いて「より効果的・効率的に健康増進の取組を進めることが望ましい」としている。

長期的な視野からヘルスケアを捉えることが、自身の未来を変える。