医者たちと熱心に話していたこと

慶長8年(1603)、家康が征夷大将軍に叙任されてまずやったこと。そのひとつが、名医として名高かった曲直瀬玄朔や片山宗哲らを将軍家の侍医に迎え、江戸勤番を命じることだった。

また、同13年(1608)に家康が駿府城に移住すると、さらに人数が増した侍医たちに江戸と駿府に交互に務めるように命じている。

そもそも家康自身が薬とその調剤に通じていたようで、たとえば、京の公卿の日野輝資の慶長11年(1606)の書状には、ある人が回虫による腹部の痛みを抱えていると相談したところ、家康から膏薬をあたえられ、使用法まで細かく指南された話が記されている。

日野にしても、おそらくは家康が薬に詳しいと聞き知っていたからこそ、あえて相談したのだろう。

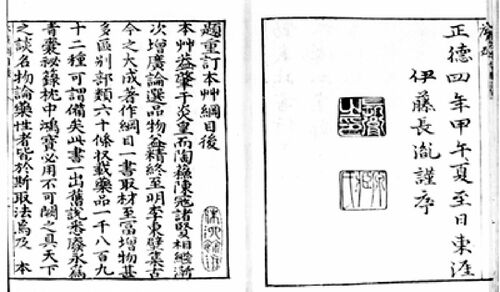

とくに家康の近くに仕えた儒学者の林羅山が、中国の医薬に関する学問史上もっとも充実した著作だとされた『本草綱目』を家康に献上してからは、本草学(薬用とする植物などの効能を研究する学問)への熱はさらに高じたようだ。

だれかから薬用品を提供されるとすぐに『本草綱目』で調べ、また、侍医たちと本草談義を繰り返していた様子が、『東照宮御実紀附録』などの史料から伝わる。

松前藩の大名に所望したオットセイ

そして、年齢を重ねるほどその知識を、自身への滋養強壮にいかそうとしていた。江戸幕府の政治等に関する記録を記した『当代記』の慶長15年(1610)4月の条には、蝦夷地(北海道)の松前を所領とする松前慶広が駿府に来た折を見計らって、家康はオットセイを進上するように求めたと書かれている。

『本草綱目』には、オットセイのとくに陰茎や睾丸などをもちいた合薬が、強精効果を引き出すという趣旨の記述があるようだ。

國學院大學講師の宮本義己氏は「このことが結果的に『長命』につながるとの判断が家康にあったのであろう」と記す(笠谷和比古編『徳川家康 その政治と文化・芸能』所収宮本義己著『徳川家康と本草学』)。

松前慶広は早速、翌年にはオットセイを献上。家康はこれを煎じて、腎臓やぼうこう疾患、前立腺肥大などに効果がある「八の字」の薬(家康の薬箱の8段目に入っていたのでそう呼ばれた)に加えてもちいたという。