目標だけでなく、妥協点を高く設定する

仕事の基準が低いチームは、単純に余裕があって困っていないケースも多くあります。売上の多くを稼ぐ部署が別にあって、期限もなく「なにか新しい事業をつくりたい」といった漠然とした取り組みをしている場合もあるでしょう。あるいは法律や制度に守られていたり、変化が少ない市場の中で大きなシェアを過去数十年持ち続けている。こうした場合、仕事の基準は低くなる傾向にあります。

組織やチームを率いるリーダーが、基準の低い仕事を見つけたら引き上げていかなくてはいけません。メンバー間に蔓延する「まあ、このくらいでいいか」という仕事を見過ごせば、成長を求める優秀な人材は、見切りをつけてしまうでしょう。

それでは、メンバーに示すための「高い基準(ハイ・スタンダード)の仕事」は、どう定義したらよいでしょうか。

「仕事の基準」を高く設定するためには、「目標を高く設定する」ことが大切だと誤解されがちですが、そうではありません。

ビジネスの現実では、人的リソース、設備、資金、そして時間が潤沢に使えるプロジェクトなど、ほとんどありません。100%完璧に行うことなどできない中で、主にプロジェクトの締切・納期がトリガーとなって「妥協」する必要が出てきます。

ハイ・スタンダードとは、この妥協点が高いことを言います。

したがって「来期、100兆円売り上げるぞ!」という高すぎる目標設定をするが、期が始まってしばらくすると「とりあえず、昨対5%増を目標に……」などと、すぐに妥協するリーダーは妥協点が低く、その高い目標にメンバーが共感することもありません。

一方で、「今期、ここまで行こう」ときちんと目標を決めて努力し、あと半年では達成が難しいことが分かっても、粘り強く行動を増やしたり、新しいことを試したり、どんどんとノウハウをメンバーに共有したりするリーダーもいます。

目標を下げて現実に合わせるのではなく、こうした妥協点を高く保ちながら、仕事を進化させていくリーダーに、人は「ハイ・スタンダード」を感じます。そして、ハイ・スタンダードな仕事をするチームのメンバーは、たとえ困難でも達成に貢献しようと努力する一人となるのです。

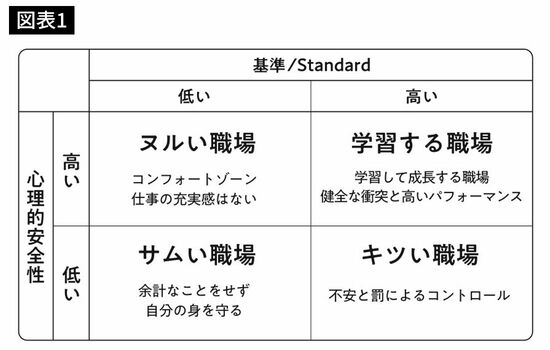

心理的安全性×仕事の基準の4象限

ここからはエドモンドソン教授の表を元に、著者が整理したマトリクスを使って、「心理的安全性=ヌルい職場」という誤解を紐解くと共に、高い仕事の基準が「心理的安全性」をチームの学習や成果へと結びつける、ということを見ていきたいと思います。

下の表は、「心理的安全性」の高低を上下にとり、そして「仕事の基準」の高低を左右にとったマトリクスです。左上から、反時計回りに見ていきたいと思います。