※本稿は、保立道久『平安王朝』(岩波新書)の一部を再編集したものです。

9歳の後一条が即位し、三条天皇の嫡男・小一条は皇太子に

1016年(長和5)、三条天皇に変わって即位したのは、後一条天皇(9歳)。皇太子は三条の子ども、小一条(23歳)。摂政は天皇の外祖父の道長。道長はこれまで内覧の地位にあったものの、摂関の位についたことはなかったが、ここに名実ともに権力を確立したのである。

『栄花物語』は、三条の大嘗会(編集部註:皇位即位後、初の新嘗祭)に奉仕した道長が、「こと限りあれば〔物事の決まりからいって当然とはいえ〕」、天皇の御輿に徒歩でしたがうありさまを、「なぞの帝にか、かばかりめでたき御有様にこそと見たてまつり思ふに〔道長の方がどの帝よりも立派にみえるのに〕、口惜しふこそ」と述べているが、その三条を譲位に追い込んだ道長は、実質上、王権を占拠するにいたったといってよい。

そして、1017年(寛仁1)、三条が死去すると、のこされた皇太子=小一条は、「小一条院」という院号によって前天皇の待遇をうけることを条件にして、自身で皇太子の座を下りた。道長は、小一条に対して皇太子守護の王章(レガリア)である壺切御剣を渡さず、陰に陽に圧迫をくわえていたが、融和の印として小一条院に娘の寛子を配し、それにのった小一条院は旧妻の藤原顕光の娘の延子を見放したという。

彰子の第二子が皇太子になり、道長の権力基盤が完成

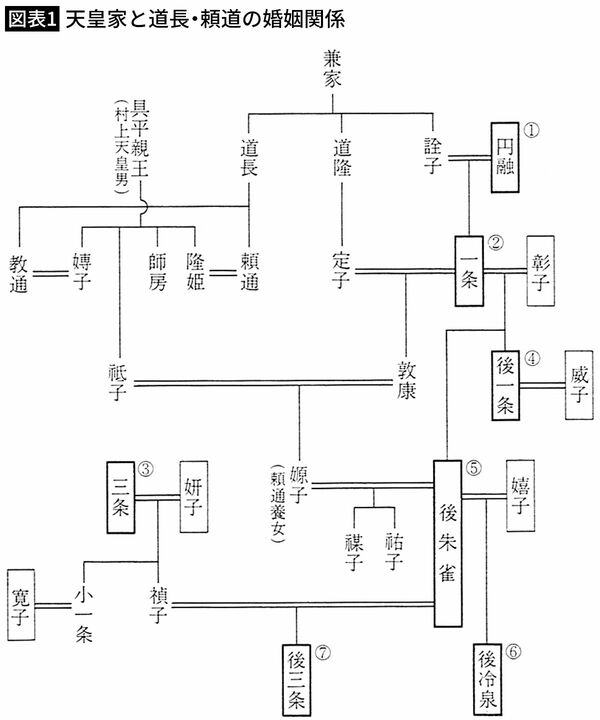

小一条院の代わりの皇太子は、後一条天皇の弟、やはり彰子腹の道長の外孫=後朱雀であった(9歳)。ここに安和の変の結果発生した円融・冷泉の両王統の迭立は解消し、王統は「平和的に」10歳の後一条天皇と道長のもとに統一されたのである。そして道長は翌1018年(寛仁2)、11歳の後一条天皇の嫁に、自分の娘=威子(後一条の叔母にあたる。20歳)を配し、10月には中宮に立后する。その宴席で詠んだのが次の和歌である。

(藤原道長、『藤原実資日記』)

そして、この年の年末には、先に『源氏物語』執筆の背景の一つであったと想定した、(一条天皇の皇后)定子と一条の忘れ形見、一時は皇太子と目された敦康親王が死去する。「たびたびの御思ひ違ひて、世の中を思し嘆き」ながらであった。

小一条院の廃太子のときには、ふたたび敦康の立太子の可能性がささやかれたというが(『大鏡』)、その死去は少なくとも道長にとっては伊周・定子問題を過去のものにした。道長の完全勝利である。王統統一の実現者という条件のもとに、ここに道長は、天皇制史上、空前絶後の権威を確保したのである。

長女・彰子の産んだ皇子たちに三女と四女を嫁がせた

道長が三条との権力闘争と小一条院の引き下ろしをきわめて巧妙に仕組み、いわゆる「穏便な」雰囲気をよそおうのにたけていたことは、その過程を記録した『藤原道長日記』のそっけない筆致にあきらかである。そして、このような道長の「平和的な」覇権を支えたのは、さまざまな偶然と幸運であったが、そのとき、つねに最後の手段として利用されたのが、道長の家族、男女の子どもたちであった。

1018年(寛仁2)、威子立后の「望月の歌」を詠んだとき、道長は53歳。図表1に示したように、子どもたちのうち、まず

長女の彰子は太皇太后、天皇=後一条と皇太子=後朱雀の母、31歳。

次女妍子は三条の後家の皇太后、25歳。

三女威子は中宮、天皇=後一条の妻、20歳。

いわゆる二家三后である。さらに3年後には嬉子が皇太子=後朱雀に嫁し、後に後冷泉を産んで贈皇太后となる。以上の4人は、道長の最初の妻、倫子(宇多源氏の左大臣雅信の娘)の所生である。そして、この倫子から生まれた男子は頼通・教通であり、頼通が後一条の摂政となっている。

高貴な血筋の姫を娶ったことが、道長の勝利をもたらした

また、道長には主な妻としてもう一人、姉の詮子がひきとって育てていた源明子(安和の変の被害者である源高明の養女)がいる。その娘の寛子は前述のように前皇太子。小一条院の妃となり、もう1人の尊子は具平親王(村上天皇七男)の息子の源師房(村上源氏)に嫁入っている。明子から生まれた男子は頼宗・能信など。頼宗は皇太子=後朱雀の東宮大夫となっている。

道長は彰子・妍子・寛子・威子を順次に利用し、そして、天皇(後一条)・皇太子(後朱雀)に、頼通(摂政)・頼宗(東宮大夫)を配置したのである。一条・後一条・後朱雀の三代の天皇にわたって、その正妃に娘をあてるという道長の閨閥は、生物学的にみても異様なものであるが、ここに、王家と道長の家族はほとんど融合し、道長は、それによって王権中枢を占拠したのである。

そもそも「末っ子」道長は、「おのこはめがらなり〔男は妻〈妻柄〉できまる〕、いとやむごとなきあたりにまいるべきなめり」(『栄花物語』)という持論をもっており、兄の道隆・道兼とことなって、最初から妻に倫子・明子のような王族を迎える条件ももっていた。そして、道長の長男の頼通も、それにしたがって具平親王の娘隆姫と結婚し、同じく倫子腹の教通も隆姫の妹の嫥子を迎えている。

正妻・倫子の子は円融天皇系、明子の子は冷泉天皇系についた

当時もっとも天皇に近い血筋の王族、村上源氏との関係が王家との一体化に大きな意味をもったのはいうまでもない。道長は、頼通に子どもが生まれないのをみて、1024年(万寿1)に隆姫の弟、源師房を頼通の猶子(義理の子)に迎えており、さらに頼通はやはり村上源氏の源憲定や源頼成の娘を迎えている。頼通・教通の宮廷生活の出発点は、このように村上源氏出身の女性たちとの生活にあったのである。こうして、村上源氏の師房流は、以降の政治史のなかで大きな位置をもつことになる。

これに対し、道長のもう一人の妻である明子所生の男子たちは、頼宗が後一条の皇太弟=後朱雀の東宮大夫に配置された関係で後朱雀との関係を強めたのであるが、それと同時に、頼宗・能信の兄弟は、同腹の姉妹=寛子が小一条院に嫁させられた関係で、三条天皇流との関係も養っていた。

まず、兄の頼宗は伊周の娘と結婚しているが、娘を小一条院に入れている。そして弟の能信は三条の妻の妍子が入内したとき、中宮亮として奉仕しており、さらにその邸宅の閑院が小一条院の邸宅と隣同士であった関係もあって、退位を思い立った小一条の相談を受け、その意向を道長に取り次いでいる。この名邸として聞こえた能信の閑院は、能信が本主公季の長男である実成の娘を嫁にし、公家の養子となったために伝領したものであるが、公季も三条の東宮大夫を長く勤めており、三条天皇との縁が深い人物なのである。

家族総出で王家との関係を深め、両王統を融合させていった

なお、公季は、師輔と康子内親王(村上の妹)のあいだに生まれ、村上の膝下で冷泉・円融といっしょに育てられた准王族というべき人物であり、能信と公季流の結合も、道長の宮家好みとの関係で考えることができる。そして、ここで道長子息との関係ができた関係で、閑院流=公季流藤原氏は、上記の村上源氏=師房流とならんで、院政期にむけて大きな位置をしめることになる。

能信は退位した小一条院の院別当となり、さらに妍子の中宮亮であった関係で、三条と妍子のあいだに生まれた禎子内親王の後見人ともなり、後に内親王が後朱雀天皇の中宮となったときには、その中宮大夫となって仕えることになる。禎子内親王(陽明門院)がのちの天皇、後三条の母であることはいうまでもない。

以上のようにして、道長の子どもたちは、いわば家族総出で道長の手駒となって王家との関係を深め、冷泉・円融の両王統と癒着・融合し、その結果、冷泉系・円融系の王統迭立は解消されたのである。

天皇家の分裂を利用するという政治はできなくなった

しかし、王統の分裂が解消したことは、皮肉なことに、兼家・道隆・道長的な権力のあり方、つまり、分裂した王統の双方を天秤にかけ、仲介・操作することを権力の基盤にするという権力のあり方を不可能にした。

しかも、このなかで、倫子腹の頼通らが後一条の摂政として表舞台を歩み、明子腹の頼宗らが前天皇=三条と皇太弟=後朱雀に近い関係をもって第二次的な立場に立たされたことは、宮廷政治史にさまざまな矛盾をもちこむ結果となった。

王家の諸流に兄弟姉妹が配置されるということは、逆にいえば、王家内部の対立が直接に摂関家に反映し、摂関家内部の対立が王家内部に反映し、王位をめぐる紛争がいよいよ激化していく可能性をひらいた。

もし、現天皇=後一条に男子が生まれ、皇太弟=後朱雀に男子が生まれなければ、王位は後一条の嫡流に伝わっていくことになっただろうが、双方に男子が生まれるならば、冷泉から円融への譲位と同じ「皇太弟」間題が発生し、ふたたび王統迭立の可能性が生ずるのである。

このようにして、道長がさまざまな幸運をひとりじめして形成した稀有な閨閥は、それが完全であればあっただけ、後に大きな矛盾を残すことになる。