※本稿は、保立道久『平安王朝』(岩波新書)の一部を再編集したものです。

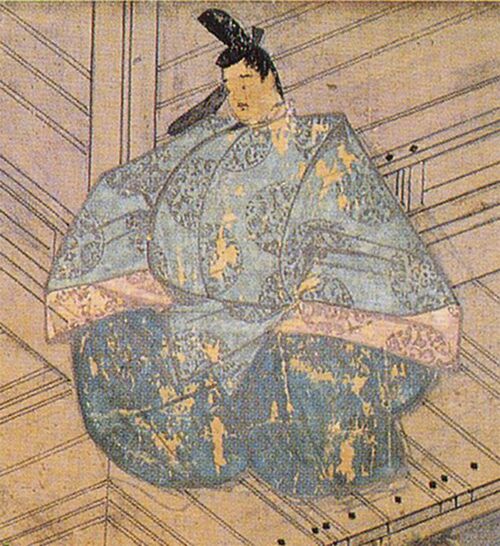

長すぎた皇太子時代、36歳で即位した三条天皇の悲劇

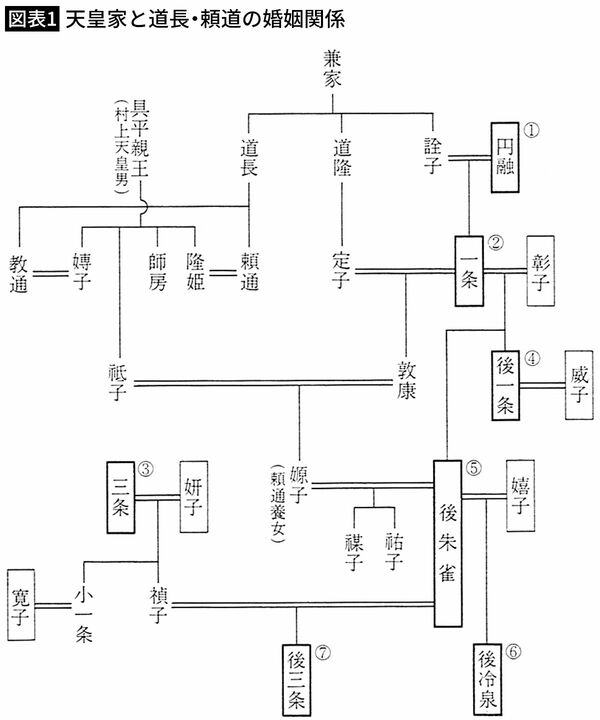

1011年(寛弘8)、一条天皇は32歳で死去する。かわって即位した三条天皇は36歳。三条の皇太子には、(編集部註:亡き皇后)定子を母とする年長の敦康親王をさしおいて、(中宮であった)彰子を母とする後一条が立つ(4歳)。このとき、彰子が父の道長に敦康を推薦したことは事実と思われ(『栄花物語』)、それを拒否した道長に対して、彼女は「怨み」を隠さなかったと伝えられる(『藤原行成日記』寛弘8年5月)。

しかし、一条と道長は、新天皇=三条との関係を顧慮せざるをえなかったはずである。三条は、一条が定子・彰子との後宮をいとなみ、道長が権力の座に駆けあがってくるあいだ、約25年間、年上の皇太子という立場に置かれていた。「老東宮」「さかさまの儲けの君〔儲君=皇太子〕」である。

『愚管抄』は、三条が「当今〔現天皇〕病い、待ちつけてをはしませば」と述べているが、三条は容貌が外祖父兼家にそっくりで、心ばえが「なつかしう、おいらか」なところがあり、「世の人いみじう恋ひもうす」という人物であったという(『大鏡』)。

最初の妻は源氏と密通、妊娠しているか道長が乳房を調べた

しかし、その生涯はこれまで不運続きであった。まず最初の妻の綏子(兼家の娘)は源頼定(安和の変の被害者である為平親王の子)との密通事件をひきおこしている。妊娠の噂を聞いた三条に頼まれた道長が、綏子の胸を引きあけて乳房を検分し、三条がやりすぎだと不快に思ったというのは有名な話である(『大鏡』)。

この事件のしばらく前、995年(長徳1)には、三条は、二番目の妻の娍子の父=済時、三番目の妻の原子の父=道隆の2人を亡くしている。この2人のうち、娍子は小一条を産んでいるが、原子は子どもを生まないまま、1002年(長保4)、23歳の若さで死去している。

とくにまがまがしいものを残したのは、立太子以来、三条の侍臣として春宮権亮・春宮権大夫を16年間にわたって勤めてきた藤原誠信(道長の叔父の為光の長男、花山女御=忯子の兄)の死に方であった。彼も道隆の呑み仲間であったようで、道隆の邸宅で酔態を演じたという話が残っているが(『大鏡』)、道長の評価が低く、1001年(長保3)、弟の斉信に中納言への道を先に越されて怒りのあまりに自死した。誠信の恨みは凄まじく、除目(人事発表)の朝から、道長らにはめられたと狂いたち、7日後に死ぬと「盟言」して絶食し、手の爪が甲に突き通るほど握りしめてうつぶしたまま、予言通りに死んだという(『大鏡』『藤原行成日記』)。

三条天皇の近くには、道長の兄・道隆の関係者が多くいた

以上のような経過のなかでめだつことは、道隆の娘=原子が入内していたことを中心として、三条の周辺には道隆時代の宮廷の影響が強いことである。従来、道長の時代の政争というと、主に伊周・定子問題、定子と彰子のあいだの後宮争いのみを主なものと考える傾向があるが、それだけでなく、皇太子三条の位置の問題と公然・非公然に結びついていたのである。

もちろん、道長も、三条を放置していたのではなく、1007年(寛弘4)には、長男の頼通を東宮権大夫とし、一条天皇の死去の前年、1010年(寛弘7)には、17歳になった二女の妍子を皇太子=三条の室に入れている。妍子の入内年齢が通常の例より少なくとも2年は遅かったことには、何らかの事情が想像されるものの、道長も兼家・道隆と同様に、円融系・冷泉系の両王統に娘を配すという伝統的な方策をとったのである。

しかし、三条と道長の疎遠な関係は否定しがたい。三条の東宮庁の中心人物は、失脚前の伊周(東宮傅)、そして誠信であった。そして、藤原顕光(東宮傅。兼通の子ども)、藤原通任(東宮権亮。済時の息子、娍子の兄弟)が、『藤原道長日記』で「無心」「不覚者」「白物」などと罵られており、東宮大夫・傅を歴任した藤原道綱が長男の嫁に伊周の弟=隆家の娘をとっていることも重大である。隆家もいつの時点からか、三条の近臣となっているのである。さらに、綏子と密通した源頼定が長徳2年の伊周配流に連座して勘当されていることも、注意を引く(『藤原実資日記』)。

道長は次女の妍子を天皇に嫁がせ、関係を築こうとしたが…

以上を勘案すると、定子の子ども=敦康の立太子は、彰子の後押しがあったことと同時に、三条の側から期待されたものであったことがあきらかだろう。譲位の遺言にあたって、皇太子の選にもれた敦康の世話を頼んだ一条天皇に対して、三条が「仰せ無くとも、奉仕すべき」むねを答えたのは(『藤原道長日記』)、自分に縁の近い皇太子をえる期待を裏切られたことの表現と考えるべきである。

伊周は一条の死去の前年に死去してしまったが、『大鏡』によれば、弟の隆家が、三条と相前後して一条に面談しており、そこで敦康の立太子は無理だといわれた隆家は、「〔一条に対して〕あはれの人非人や」とこそ申さまほしくこそありしか〔なんとびどい人だ、といいたくなった〕」と述懐したという。隆家は敦康の排除の責任がもっぱら道長にあるとは、考えなかったのである。

眼病に悩んではいたものの、無力な天皇ではなかった

隆家は豪毅な性格で評判もよかったようで、敦康の人事の経過にもめげず、隆家が、実質上、三条の近臣筆頭として大嘗会の御禊で堂々とふるまったことを誉め、敦康が立太子して隆家が後見をするのを期待する世評も高かったといわれている(『大鏡』)。

そして、三条も生来の眼病に悩んではいたものの、決して優弱な王ではなく、通例のように、即位後、意気込みをもって代替り新制にとりくんだ。とくに即位翌年の1012年(寛弘9)正月、和泉国司源経頼が「国を淳素の俗に反す」という徳政思想を宣言して、国内の開発規制を緩めることを通告したことは社会経済史のうえでも注目される事実である。

しかし、三条徳政にとってのつまずきは、やはり王の家族の問題から発生した。何よりも問題であったのは、三条の皇太子生活が長く、妻の娍子と、そのあいだにもうけた長男=小一条とのしがらみが強かったことで、そこに道長の娘の妍子があらたに割り込んだことは、大きな矛盾をひきおこした。

よく知られているのは、1012年2月、まだ子どもを産んでいない妍子がさきに中宮に立后したことである。これは国母=詮子の姪で、前天皇の妻=彰子の妹という妍子の身分からして十分にありうることであるが、批判がわきおこることもまた当然であった。そして、遅れて皇后に立った娍子の皇后宮大夫は隆家が務めることとなり、その立后の儀式に対して、道長は露骨な妨害をおこなったのである。

強引な道長に、天皇は「無礼はなはなだしい」と激怒

このようにして後宮の争いは双方から激化し、天皇は「〔道長の〕無礼もっとも甚だし。この一両日寝食例ならず、頗る愁思あり。〔道長は〕必ず天責をこうむるか」「かくの如きのことにより、命しばらくは保たんと欲す」とまで述べるにいたった(『藤原実資日記』長和1年4月)。これに対して道長邸では、三条天皇の「方人〔仲間〕」として藤原道綱・隆家・懐平・通任と藤原実資を数えあげ、この5人がおりからの道長の病気を悦んでいるという噂がとびかったという(『藤原実資日記』長和1年7月)。政局は泥沼化の一歩手前にまでいったのである。

この情勢は、同じ年の8月になってはじめて妍子が天皇の側に参入し、暮れにはその妊娠があきらかになったことによって、一時融和することになる。しかし、道長は、1013年(長和2)の贅沢禁止の新制に対して、「内に過差を停むべきの由を奏し、外に制に拘るべからざるのことを仰す。天地に恥じざるか」と批判されるような面従腹背の態度をとり、三条新制に協力しなかった。

道長の好きにさせないため「命しばらくは保たん」と願ったが…

藤原実資は、日記のなかでそのような道長の姿勢を「王命に背くをもって賢となす」と批判している(『藤原実資日記』同年4月)。そういうなかで1013年(長和2)7月、妍子から産まれた子どもは女子(禎子内親王、後の陽明門院)であった。女子の誕生を知った道長は、「悦ばざる気色、甚だ露」であったという。もし、ここで男子が産まれたならば、ふたたび摂関家が両統に皇子を有する体制、両統の迭立情況が現出し、融和は本格化したかもしれない。

だがこのときには、すでに三条の健康状態がもたなくなっていた。三条の病状は、1014年(長和3)春以降、「近日、片目見えず、片耳聞こえず」という状態で、三条は自分の調子がよいのをみると道長は機嫌が悪い、それならばどうしても生きぬくなどと三条派の貴族に語って敵慨心を燃やしたものの(『藤原実資日記』)、彼らも動くに動けない状態となるのである。

そして三条の病勢が悪化の一途をたどるなかで、道長は彰子腹の孫=後一条への譲位を勧め、結局、三条は後一条の皇太子として自分の子どもの小一条をつけることを確保しただけで、1016年(長和5)正月、退位に追い込まれる。そしてその翌年、死去してしまうのである(42歳)。退位直前の和歌。

こころにも あらでうきよに ながらへば こひしかるべき 夜半の月かな

(三条院、『百人一首』)