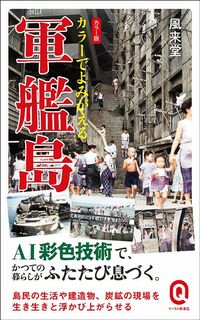

※本稿は、風来堂『カラーでよみがえる軍艦島』(イースト新書Q)の一部を再編集したものです。

元島民インタビューから見えてくる「在りし日の軍艦島」の姿

炭鉱が本格的に稼働し、1974(昭和49)年の閉山へと至るまで80余年、日本のエネルギー産業の一翼を担い続けた「軍艦島」こと端島。その間、島の住民だった幾千、幾万の人々が島に暮らしていた。職住接近で、日本一の人口密度を誇る離島。島自体がひとつの“生きた町”だった頃のリアルな日常は、どんな風だったのだろう。生まれも育ちも端島で、生粋の“軍艦島っ子”だったお二人に、当時の暮らしを具体的に振り返ってもらった。

1945(昭和20)年に生まれ、1964(昭和39)年までの約18年間を端島で暮らした石川東さん。高校卒業後は、1年半長崎に就職し、端島を所管する旧高島町役場に就職するため、ひとり高島に居を移した。高島は、端島から北方約3kmに位置する、端島とともに炭鉱で栄えた島だ。

「端島を『離れた』という感覚はなかったね。すぐに帰れたから」と話す石川さん。端島が閉山する1974(昭和49)年までは、仕事や、島に残る両親に会うため、月に何度か帰っていたという。人生の多くの時間を端島と関わりながら過ごしてきた。

最初に完成した30号棟の「6畳と4畳半」に家族8人で暮らす

日本初の鉄筋コンクリート造高層アパート・30号棟で幼少期を過ごし、鉱員用の社宅20号棟、19号棟と引越しを重ね、10歳になる1955(昭和30)年に、新築だった48号棟に入居した。

「6畳と4畳半の二間に、両親と祖父、兄弟5人の家族8人で暮らしていました。48号棟に入居した当時はたいした家電もなくて、高校までは毎朝、かまどで薪を燃やしてご飯を炊いていました」

当時、端島といえば日本最先端の環境が整った先進的な生活だった、というイメージで語られることが多いが、家庭によっても多少異なっていたのだろうか。「父親が二番方(夜勤)の時は、帰りが早朝になるので、母は毎朝かまどでご飯を炊きながら、寝ずに父の帰りを待っていました」と石川さん。徐々に電化が進み、昭和30年代後半には家電も揃っていたという。

東京ドーム1.3個分の島内でお祭りなどのイベントも開かれた

毎年4月3日に行われる「山神祭」で参加した「奉納相撲」についても振り返る。「小学校低学年の頃は、よくおふくろに『相撲行ってこい!』と言われて、いやいや参加していました(笑)。大人部門には番付もある、わりと本格的な催しで。昔、端島小中学校のグラウンドに屋根付きの土俵があったんですが、終戦の年に、昭和の大横綱『双葉山』が慰問に来た際に作られたものじゃないかな」

電気屋の店番や、夏季の殺虫剤散布など、島内ではさまざまなアルバイトも経験した。中でもユニークなのが、小学生時代にお小遣い稼ぎでやっていたという“虫の捕獲”だ。

「ハエは1円、アマメ(ゴキブリ)は2円、ネズミは30円とかだったかな。役場に持っていくと買い取ってくれるの。ハエはね、映画館裏のゴミ捨て場にいっぱいおるわけよ。そこでハエ叩きでやっつけたハエをマッチ箱に詰めて持って行きよった」

人口密度の高い端島では伝染病なども流行しやすいため、こうした取り組みをはじめ、「島民たちの衛生観念はとても高く、島内はいつも綺麗だった」と石川さんは話す。島民はみな島をきれいに保とうという志で生きていたのだ。

少年時代を端島で過ごし、アパートの屋上で「ゴロ野球」をした

端島唯一の映画館「昭和館」の映写技師をしていた父親のもとに生まれた木下稔さん。1953(昭和28)年から中学2年生になる1966(昭和41)年までを、端島で過ごした。

4人姉弟の2番目となる木下さんが生まれた時に、父親は、より待遇のいい炭鉱夫に転職した。「母親に連れられてよく詰所まで父を迎えに行きました。父は喜んでくれたけど、僕は『この人誰だ⁉ さらわれる!』と怖かったのを覚えています(笑)。坑内から上がってくる人たちは目と歯以外は顔まで真っ黒で、誰が誰だかわからなかったから」

少年時代は、特異な環境を活かした端島ならでの遊びを楽しんだ。

「小学生の頃は、アパートの屋上でゴロ野球をしました。屋上は広かったけど、かまどの煙突が等間隔に並んでいてジャマでね(笑)。ボールを高く打つと煙突に当たるから、地面を転がすようになったんです」

屋上からボールが地面に落ちて、ボールをなくすことはしょっちゅうだった。ボールがなくなれば、女の子に混じってゴム跳びに興じたそう。

島では「かくれんぼ」でどこの家に入っても怒られなかった

夏になれば、遊泳禁止だった海で、大人たちに怒られないよう隠れて遊んだ。波が高く海流も速いため危険とされていたが、高波を利用した岸壁の上がり方や、「バタバタするから沈んでいくんじや。波に任せろ」と泳ぎ方を先輩から教えてもらったという。かくれんぼはどこの家に入っても怒られなかった。子ども同士だけでなく大人との関係も密接で、「みんなが家族のようだった」と振り返る。

お風呂は共同浴場だったが、戸別に風呂が備わる、三菱の幹部職員用社宅・3号棟に同級生が住んでいたため、時折入らせてもらうこともあった。当時、共同浴場は鉱員用を除いて3カ所あり、中でも木下さんのお気に入りは、8号棟に備わる「岩風呂」だ。

「ほか2カ所は地下にあったのですが、岩風呂だけはちょっとだけ高台にあってね。海が見渡せるとか眺めがいいわけではないけれど、『外が見える』ことがうれしくて。露天風呂のような感覚で入っていました」

島を去る日、岸壁に「端島忘れるな」と書かれた横断幕を見た

1966(昭和41)年に一家は長崎市内へ転居。端島と違い、家賃や光熱費など生活に関わるすべてにお金が必要である環境に、慣れるまでに時間がかかったという。「一番驚いたのは、お金を払って銭湯に入ること。端島の風呂と同じように、浴槽からジャバジャバと湯を汲み出して体を洗っていたら怒られたしね」と木下さんは笑う。

また、端島ではいつも隣り合わせだった高波とも無縁だったことは、木下さんにとって大きなことだった。「時化におびえる必要がないというのは、不思議な気持ちだった」。

長崎市内での暮らしは、「どこへでも地続きで行けるから魅力的だった」と話す一方で、「島での生活は本当に楽しかった」と改めて振り返る。とりわけ「島を離れる日」は今でも忘れられない。

「普通は桟橋で友達が見送ってくれるんだけど、その日は誰もいなくて。でも、船が島を離れると、岸壁に『端島忘れるな』と書かれた横断幕を掲げた、クラスメイト全員の姿が見えたんです。もっと友達と一緒にいたかったから、出ていきたくなかったのが当時の僕の本音ですよね」

神社の祭りやメーデー、夏祭りは島をあげて盛り上がった

軍艦島では、神社の祭りやメーデー、夏祭り、運動会、文化祭など、行事はすべて全島をあげて盛大に行われていた。中でも毎年4月3日に行われた、大山祇神を祀る「山神祭」は、島民にとって最も重要な祭りだった。ヤマの神である大山祇神を祀る端島神社は、常に危険と隣り合わせで働いている炭鉱員や、その家族にとっての心の拠りどころだった。祭りの日は、神主の祈祷を受けた神輿を大人たちが担ぎ、島内を練り歩いた。

そのあとを子どもたちが担ぐ樽神輿がついてゆく。笛や太鼓の音色に、担ぎ手の威勢のよい掛け声が響き渡り、朝から島内は大盛り上がり。24時間フル稼働で行われていた坑内での仕事も、この日ばかりは休みとなったそうだ。午後になると、女性は奉納踊りを、子どもは相撲大会などの各種催し物も行われた。

全島民が参加していた盆踊り、島民オリジナルの「端島音頭」

毎年5月1日に世界各地で行われている労働者の祭典「メーデー」も、軍艦島の一大イベント。島民のほとんどが主催の端島労働組合関係者だったため、みんなが楽しみにしていたという。前夜祭ではダンスパーティや歌合戦、時にはラジオを真似た「部会対抗ラジオ人気番組大会」などが行われ、これもまた大盛り上がりだった。当日は、迷路のように入り組んだ坂道や、恐ろしく長い「地獄段」などを、時には家族連れでデモ行進をして集会が行われた。狭い島内を、声を上げながら練り歩く様子は圧巻だったという。

夏がくれば、盆踊りだ。定番だった『端島音頭』は、作詞・作曲・振り付けすべてが島民によるもの。名調子に乗って7番まである歌詞には、島の心象風景が盛り込まれていて、当時の様子をうかがい知ることができる。

各家庭で作った船を海に流すお盆の「精霊流し」の美しさ

また、お盆には精霊流しも行われていた。初盆を迎えた故人を極楽浄土へ送り出す長崎の伝統行事だ。各家庭を出発した手作りの船「精霊船」は、端島小中学校のグラウンドに集結し、その後海に浮かべられ、沖まで持っていっていた。灯籠の灯がゆらゆらと揺れる様子はどこかはかなくて美しい、夏の夜だけに見られる特別な光景だった。

期日は決まっていなかったが、会社(三菱鉱業)の運動会、翌4日には文化祭が開催された。運動会は、小学生から大人までが参加する島一番のスポーツの祭典。特に、アパートの立地場所をもとに決められた地区別と、職場別チームによる対抗リレーに島民は白熱した。

一方、体育館と公民館を使った文化祭では、絵画や写真、生花、書道などプロ顔負けの作品がズラリと並んでいたとか。島内では、スポーツとともに文化芸術活動も盛んだったようだ。