※本稿は、風来堂『カラーでよみがえる軍艦島』(イースト新書Q)の一部を再編集したものです。

最盛期は東京ドーム1.3個分の面積に5000人以上が暮らしていた

面積は0.063km²という狭さでありながら、最盛期には5000人以上が暮らしていた超過密人口島・端島。海底炭鉱から採掘される石炭で栄え、小さな島から朦々と煙が上がる姿から呼ばれた「軍艦島」の通称の方が一般に知られている。

非常に緑が少なく、無機質さを感じさせるコンクリートに囲まれていることから「緑なき島」という不名誉な別名もある。1974(昭和49)年の閉山から世界遺産登録を経て現在に至るまでの45年以上、幾度もメディア、書籍、映画などに取り上げられるなど、人々の注目を集めてきた。

人を惹きつける端島の魅力とはなんだろう。端島が閉山後に無人化してから半世紀以上が過ぎ、建物の崩壊は年々進んでいる。かつて栄えていた島が荒廃してゆく寂しさ、廃墟と化した建物群の醸し出す哀愁は、確かに人々の心を打つものがある。

端島は荒波の影響もあり、年間100日程度しか一般人が立ち入れない。運良く上陸できても、足を踏み入れられるのは、島内のごく限られたエリアのみだ。ただただ、朽ち果てるばかりの廃墟群には、なんともいえないミステリアスな想像を喚起させられる。

「廃墟ブーム」で人気になったが、島民の生活はカラフルだった

しかし、私たちが目にできるのは、いずれも廃墟と化した端島の姿であり、モノトーンのイメージがつきまとう。ひるがえって当時の端島の写真を見ても、大半がモノクロだ。

だが、当時の島民たちが目にしていたのは、当然ながら総天然色のフルカラーだったはず。そこで2022年に刊行した『カラーでよみがえる軍艦島』では、元島民の方々にもご協力いただき、モノクロだった写真にカラー再現処理をして掲載している。それにより、“死んだ端島”ではなく“生きた端島”の姿が目の前に迫ってくるはずだ。

石炭が発見されてから、本格的な採掘が始まり、全国有数の炭鉱として発展するまでの採炭施設。島民がほぼすべて「炭鉱関係者」で、ダントツ日本一の人口密度を誇った生活空間。上地が限られており、潮風や高波にも対処するための林立する高層建築物群。カラーで現代に蘇った写真とともに、それぞれの背景にある“現役の軍艦島”のリアルを、読み取っていただけると幸いだ。

九州の片隅にある海底炭田の南端に位置する小さな無人島

軍艦島の正式名称は、「端島」という。島に建築物が建ち並ぶ様が、建造中止となった旧日本海軍の軍艦「土佐」に似ていることから、「軍艦島」の名が通称となった。この呼び名は、大正時代に新聞記事によって「島が軍艦に似ている」と紹介されて以降、定着したといわれる。

島のある場所は、九州本土最西端に位置する野母崎半島の沖。その西岸から西に約4km、長崎市の長崎港からは南西に約19kmの海上にある。周辺海域には、端島の他に高島や池島があり、その辺りの海底には質の良い石炭が採れる海底炭田があった。端島もそのひとつであり、炭田のある海域の南端に位置している。

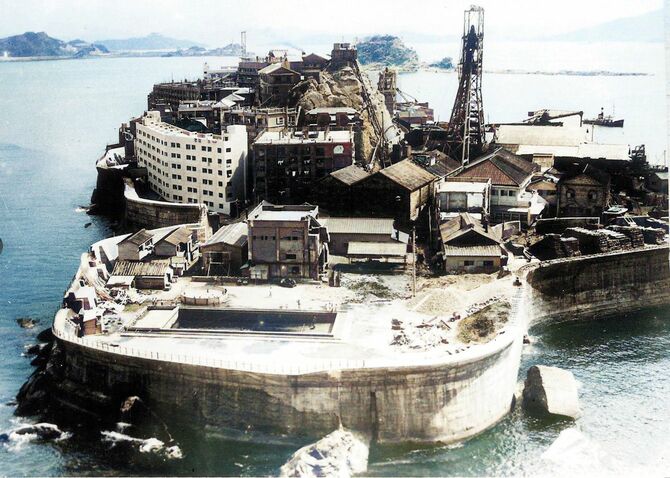

もともとは南北約320m、東西約120mの岩礁を主とした小さな島であったが、炭鉱開発とともに埋め立て拡張工事が行われた。それでも最終的な島の大きさは、南北約480m、東西約160m、周囲約1.2kmで、面積にすると約0.063km²に過ぎない。ちなみにこれは、東京ドーム約1.3個分(編集部註:東京ドームの面積が0.047km²)というサイズだ。

激しい風雨にさらされる環境が島を「鉄壁の城塞」に変えた

野母崎半島の脇にポツンと浮かぶ端島は、常に波風にさらされる環境に置かれている。外海は水深が深く、潮の流れが速い上に波が荒い外海だ。特に、外海に面した島の西側は、強い風雨、波の影響を受けやすかった。そのため波風から島を守るために、端島では護岸が整備されていった。

島の唯一の産業である炭鉱施設や、玄関口である桟橋は、少しでも波や風を避けられるよう島の東側に集中。ただ、海が時化てしまうと船の着岸が困難となり、生活物資の輸送がままならなくなる事態も起きていた。

中でも台風は、甚大な被害をもたらす自然の驚異であった。台風襲来時には、島を飲み込むほどの大波が押し寄せ、護岸に当たって砕けた波しぶきは高さ50m近い島の最頂部にまで届くこともあったという。

風速30mを超える強風も珍しくはなく、周辺を漁場とする漁船も恐れるほどの突風が吹くことがあった。島内が被害に見舞われたり、波により人工地盤が削られたりしてしまうこともあったようだ。

端島に人が住んでいた時代、とりわけ被害の大きかった台風が、1956(昭和31)年の台風9号と、1959(昭和34)年の台風14号だった。台風9号は秋田県や北海道で猛威を振るった台風だったが、端島でも島の南側と西側の護岸が約100mにわたって崩壊し、木造商店なども被害を受けた。この時は波高8mもの大波が叩きつけたという。沖縄県宮古島で多数の住宅が損壊し「宮古島台風」と呼ばれた台風14号では、端島内の体育館や、ドルフィン桟橋2号が破壊されている。

「台風を怖がっていては本物の島民にはなれない」

ただ、端島の住民にとって脅威だったはずの高波は、日常の光景の一部であったのもまた事実だ。台風が島に接近した際に危険なのにもかかわらず、大波見物に出向く住民も少なくなかったようだ。「台風を怖がっていては本物の島民にはなれない」とも言われていたらしい。

とはいえ、台風などによる波浪被害は軍艦島の暮らしには死活問題だった。そこで島の発展に伴い、さまざまな対策が講じられてきた。現在の端島の特徴的な景観のひとつである城壁のようにそびえ立つ護岸は、波から島を守る最前線の“防衛施設”だった。

自然石と自然石の間を、石灰と赤土を混ぜ合わせて造った凝固剤「天川」により固めて積み上げた護岸は、海上から高さ10mほどもある。天川を用いた護岸は昭和初期まで造られたが、その後はコンクリートを用いた護岸に移り変わっていった。

人が去り、島全体の風化が進行する現在でも、コンクリートが崩落する一方で、天川による石積み護岸は大半が残存している。水に溶けにくい天川の性質が、崩壊防止に役立っている。

護岸で囲まれた島内の居住区にも、防潮対策は随所に施されている。

島内の居住区には排水のためのあらゆる工夫がされていた

建物自体で波浪を遮る計画で、西側の外海に面して造られたのが防潮棟群。護岸に沿って壁のように並んだ建物は、防波壁の役割も担っていた。炭鉱施設を波の穏やかな島の東側に配置せざるをえなかった立地上、生活関連施設は、建物を中央の山を挟んだ西側に置くしかなかった、という事情もあった。

居住空間への被害の回避を目的として、一部の建物は室内ベランダや窓が小さくなっている。これは防潮棟の特徴だった。護岸に接近した位置に高層建築を造るのは一般的に珍しいといわれ、軍艦島ならではの風景でもあるのだ。

ただし護岸と防潮棟をもってしても、海水の流入を完全に防ぎきれるわけではなかった。そこで海水対策として取り入れられた工夫のひとつが、防潮階である。建物の一階をあえて海水の逃げ場とする造りで、1918(大正7)年建築の一部の建物にこの仕組みが採用されている。

防潮階の仕組みを使わず、一階部分の床下を地上から1~2m離した高床式にすることで、海水を避ける建物もある。このほかにも、ロの字型構造で居室の入り口などをすべて内側に設置して海水を防いだり、建物内に防潮扉を設置したり、護岸に対して建物の向きを直角に建てることで波の影響を最小限に抑えたりと、ありとあらゆる工夫が各建物の随所に盛り込まれている。

端島は、波浪対策として周囲を護岸で取り囲んでいたため、排水設備がなければ浸入した海水が溜まってしまう一方だ。護岸壁の各所には四角い穴が開けられ、島内の地面を流れる海水を吐き出す役割を担っていた。東側の船着場と西側の居住区域を地下で結ぶ「人道トンネル」と呼ばれる地下道も、排水機能を発揮していた。

石炭が発見されたのは江戸時代、当初は小規模な露天掘りのみ

現在の佐賀県と長崎県の一部の地域を治めていた佐賀藩が、江戸時代前期の1647(正保4)年に作成した『正保肥前国絵図』。この絵図に、端島は「はしの嶋」との名称で登場している。また、野母崎半島にあった天領(江戸幕府の直轄領)の高浜村が江戸中期の1773(安永2)年に作成した資料(『佐嘉領より到来之細書答覚』『安永二年境界取捷書』『長崎代官記録集』)では、「初嶋」との記述とともに、「佐賀領では『端嶋』という」とも記されている。

佐賀藩と高浜村の両者は、それぞれがこの島を自分の領域と主張し合い、所有権を巡り争っていた。安永年間(1772〜81年)に、双方の合意の上で島は高浜村所属と決定される。だが、権利を得た高浜村は本格的な島の開発には動かなかった。再び確執を深める事態は避けようと、あえて手を出さなかったようだ。こうした背景もあって、島の開発は明治時代に入るまで本格化されなかった。

端島の北にある高島では、1695(元禄8)年にはすでに石炭が見つかっており、1817(文化14)年には佐賀藩主導で採掘が始まった。幕末には、長崎に寄港する外国籍の蒸気船の燃料として石炭需要が高まる。スコットランド人貿易商、トーマス・グラバーと佐賀藩の合弁で、最新式の大規模な炭鉱開発が行われるようになった。

一方、端島で石炭が発見されたのは1810(文化7)年頃といわれる。岩礁に露出した石炭を漁師が見つけたことで、石炭の存在が明らかになった。ただその後、採炭が行われるようにはなったものの、ごく小規模にとどまっていた。漁民が本職である漁業の合間に、「磯掘り」と称して露出した石炭を掘る程度だった。

端島のある長崎県の西側海域は、良好な石炭が眠る海底炭田として、別名「西彼杵炭田」とも言われていた。

明治初期の開発は繰り返し頓挫、1880年代にようやく本格化

石炭需要が増加傾向にあった幕末においても、先行して発展する高島炭鉱や三池炭鉱の後塵を拝していた端島は、明治時代に入り、炭鉱としての可能性が注目されるようになる。

まず端島開発に乗り出したのは江戸時代、佐賀藩の家臣であった深堀鍋島家。深堀鍋島家はかって長崎警護を担っており、この地域と関わりが深かった。同家は明治時代に入ってから何度か開発を試みたが長続きせず、廃業の憂き目に遭う。1874(明治7)年には洋式採炭が同家によって行われるが、台風により多大な被害を受けて失敗に終わった。

明治23年に三菱の岩崎弥之助社長が島を20億円で買収

その後、高島炭鉱の開発に関わり、ノウハウを持っていた天草出身で当時大地主だった小山秀が1875(明治8)年に端島の山を崩して埋め立て、波対策として堤防を構築する。さらに機械設備も整えて、いよいよ本格的な採炭が始まるかと思われた。

しかし、またしても台風が襲来。設備等を破壊され、頓挫してしまう。明治初期の軍艦島開発は、台風の猛威により繰り返しゆく手を阻まれていた。

開発に進展が見られたのは1886(明治19)年のこと。深堀鍋島家が再度事業化に動き、端島で初となる深さ44mの第一竪坑が開削される。同時に蒸気機関を用いた機械設備や、貯炭場といった施設も設けられた。これにより小規模ながら端島での採炭事業がスタートしたのである。

1890(明治23)年には、大きな転機がやってきた。実業家・岩崎弥太郎が創業した三菱二代目社長岩崎弥之助(弥太郎の弟)が、10万円(現在の価値で約20億円)で端島を買収したのだ。この頃の日本は、鉄道や船舶など、蒸気機関の燃料として、石炭の需要が高まってゆく時期だった。三菱は、高島など長崎の外海側にある島の権利を次々と取得していった。

三菱は軍艦島の面積を3倍にし、どんどん人を集め石炭を採った

1890(明治23)年の買収以降、閉山に至るまでの約90年間にわたって、軍艦島は三菱の経営下に置かれることとなる。この買収までは、島の形状にはほとんど改変はなされておらず、島の面積は現在の3分の1ほどに過ぎなかった。三菱は、採炭時に生じる不要な岩石や廃石を有効活用することで、明治期に5回もの大規模な埋め立てを実施(その後、昭和期にも1回実施)。この拡張は、採炭作業用地の確保と、労働者の生活用地確保が目的だった。島本来の地形と周辺岩礁の配置を生かし、効率的に進められた。

1891(明治24)年には、蒸留水機や製塩機が設置され、労働者への飲料水配給体制が整う。さらに1893(明治26)年に、三菱社立尋常小学校が設立された。明治中期の島内は、島中央部の岩盤上に3〜4階建ての木造住宅が数棟、西部に住宅、北部には尋常小学校などの公共施設及び娯楽施設などがあり、東部に採炭作業場が置かれる配置だった。

その後、明治後期にかけては、1895(明治28)年に第二竪坑(深さ199m)完成、1907(明治40)年に高島との間に海底電信線設置など、石炭生産と生活インフラの強化が加速した。

大正時代に入ると日本最古のRC造アパートが建ち始める。クレーン式上陸桟橋も完成し、船舶への乗り移りがそれまでより容易となった。炭鉱では竪坑の数も増加した。

こうしてピーク時の1959(昭和34)年には総人口約5300人が住むようになった。1km²当たりの人口密度は約8万3600人で、当時の東京の人口密度と比較して約18倍に相当し、当時は世界一の人口密度を誇った。