彰子は道長と北の方の第一子、一族を背負う立場だった

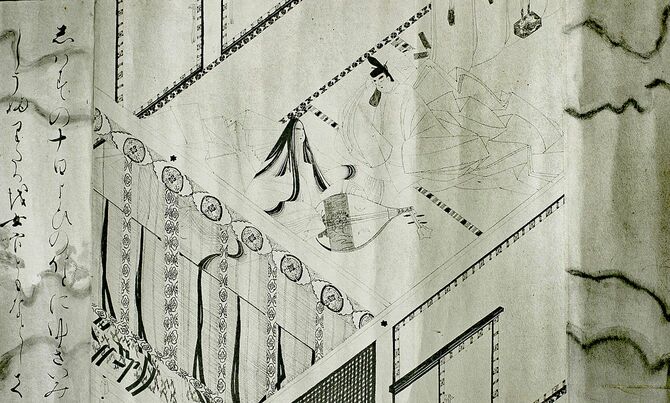

平安時代中期、貴族の暮らしが最も華やかだった時代、藤原道長の長女として生まれ育ち、一条天皇の中宮となった彰子。紫式部が主人公の大河ドラマ「光る君へ」(NHK)にも、紫式部が仕えた姫君として彰子が登場し、皇后定子亡き後に、一条天皇の寵愛を受け、2人の皇子を産んだ最も幸福な時代が描かれています。

私は彰子の生涯について当時の史料を研究し『人物叢書 藤原彰子』(吉川弘文館)という本にまとめました。その過程で見えてきたのは、頭脳明晰な政治家として知られる藤原実資が「賢后」と称えたほど、思慮深くて賢いという彰子の実像。天皇の妻になるべく宮廷に上がったときはまだ12歳の少女でしたが、紫式部の教えや支えもあって成長し、けっして強大な権力を振るった道長の操り人形ではなく、みずから皇太后、女院として政治的な意志決定をし、院政期への橋渡しをした人物だということがわかりました。

ちなみに名前の読みは「しょうし」か、大河ドラマで呼ばれているように「あきこ」なのか。当時の女性は訓読みでなんと呼ばれていたかは正しくわかっていません。はっきりしているのは、彰子は道長とその北の方・倫子の間に生まれた第一子ということ。当時の第一子は息子であれ娘であれ、一家を背負い立つべき人とされていました。自分の下に5人の弟妹がいた彰子にも家を栄えさせなければならないという自覚は当然あったでしょう。

彰子は生まれたときから天皇の妃となるべく育てられた

そもそも、彰子は永延2年(988)、道長と左大臣・源雅信の長女であった源倫子の間に生まれたときから「キサキがね」(天皇の妃候補)として期待されていました。彰子が幼いとき、「石などり」というお手玉のような遊びに使う小石は、女房(世話役)の赤染衛門がわざわざ後宮の庭から拾ってきたとのこと。

先に入内し一条天皇の寵愛を受けていた中宮定子が、花山上皇に矢を放った兄と弟の助命嘆願のために髪を切り、その3年後、12歳になった彰子は裳着の儀式を行いました。裳着とは女子が結婚できるようになったというお披露目で、いわば貴族社会における社交界デビュー。彰子のそれは父・道長が公卿たちを集めて盛大に行われ、彰子はなんの役職もない少女なのに、その時点で従三位に叙せられました。異例なことで、この時点で既に入内は決まっていたのでしょう。

そして、年内に入内する準備を進めていきます。11月には母の倫子に付き添われて内裏に入り、天皇との初夜を迎えました。ちなみに倫子は生涯で6人の子を産んでいますが、このときは36歳にして身重の体で、娘に付き添っていたことになります。

先に一条天皇のキサキとなった定子が皇子を産んだ日に…

11月7日には定子と彰子の運命が交錯する日となりました。まず、明け方に定子が一条天皇の第一皇子、敦康親王を出産し、天皇は大喜びします。一方で天皇は、ほとんど同時、午前中のうちに彰子を女御にするよう命じ、蔵人頭の藤原行成が、そのことを道長に伝えました。彰子が妻と認められた日と、定子が待望の皇子を産んだ日が重なるとは、事実は小説より奇なりと言いますが、フィクションでも思いつかないようなことですよね。

道長の日記である『御堂関白記』によると、この日、道長は彰子に女御宣旨が下ったことを記していますが、敦康親王の誕生についてはまったく触れていません。

で、2人とも天皇の正式なキサキだったとはいえ、宮中で同時に生活していたわけではなく、顔を合わせたことはなかったと思います。定子の後見人である父・道隆が亡くなり、兄の伊周が失脚し、政敵がいない状態にあった道長は、強引に彰子を中宮として立后させようと画策します。

しかし、定子が皇后、彰子が中宮となった後もしばらく天皇の愛は定子へと向けられ、定子は第三子も懐妊。まだ12~13歳で、子どもを産める体とも思えない彰子は、大河ドラマで描かれたように、天皇から成人女性として見られていなかったかもしれません。しかし、定子は3人目の子である内親王を産んだとき、後産(胎盤)が下りずに亡くなってしまいます。

【関連記事】「私が死んだら血の涙を流して」寵愛されるも勢力争いに翻弄され25歳で産褥死した皇后・定子の辞世の歌と遺書

出産で亡くなった定子の遺した敦康親王の養母となる

彰子は、定子が遺した敦康親王の養母となります。そのころ、彰子の暮らす飛香舎(藤壺)に自分の執務室を置いていた道長にとっても、彰子がその後も皇子を産めない可能性を考えれば、自分にとっては甥に当たる敦康親王を、目の届くところに置いておきたかったのでしょう。

彰子は、定子の忘れ形見である親王たちの身を心配する一条天皇の意を受け、敦康親王に優しく接したと思われます。しかし、しばらく同居はせず、実質的な世話は定子の実妹である御匣殿がしていました。その御匣殿も一条天皇の子を宿したまま亡くなってしまいます。彰子と敦康親王が母子として同居を始めたのは、道長の日記によると、寛弘元年(1004)からだと思われます。寛弘3年(1006)には、彰子の御所で童相撲を行い、敦康親王が2人の内親王と一緒に見物しています。

彰子の妊娠に最初に気づいたのは3児のパパ、一条天皇だった

そして、寛弘5年(1008)正月、彰子の懐妊が発覚。最初に気づいたのは一条天皇だったようです。『栄花物語』にこんなくだりがあります。

(『栄花物語』巻八)

既に定子との間に3人の子がいた一条天皇は、妊娠の兆候にも詳しかったようです。実は彰子も既に悪阻が始まったことを自覚していましたが、両親には伝えていませんでした。

大河ドラマで描かれたように、紫式部はこの彰子の最初の懐妊の時から『紫式部日記』を書き始めました。

(秋の気配が始まるにしたがって、彰子の実家である土御門邸の様子は、言葉では言い表せないほど趣がある)

という書き出しで始まり、出産の日の様子を細かく観察して書き残しています。彰子は夜中から産気づき、そこから一昼夜以上かかった難産となりましたが、もともと、かなりの気力と体力をもっていたのでしょう。無事に皇子を産みました。

彰子の初産は30時間かかるが、皇子誕生に道長は大喜び

30時間もの分娩の間、紫式部は、ひたすら安産を祈るうちに、いつの間にか殿方と同席して座っていて、泣きはらし、化粧も取れた顔で、お互いに顔を見合わせて放心状態になり、その非日常的な様子を生涯忘れることはできなかったと書いています。

待望の皇子が誕生し、道長はもちろん大喜びでした。誕生から9日目のお祝いの席で、皇子を乳母の懐から抱き上げたとき、尿を引っかけられても「うれしいものだ」と喜んでいたぐらいですから。

敦成と名付けられた親王は、のちに後一条天皇となって即位し、外祖父である道長が「この世をばわが世とぞ思う」と歌に詠むような絶頂期をもたらします。しかし、道長の幸運はこれだけで終わらず、寛弘6年(1009)、彰子は第二子に当たる敦良親王を出産します。このときは、分娩に4時間しかかからず、初産のときが嘘のような安産でした。

それまでの彰子は入内から10年近くも懐妊の兆しがなく、父・道長を始め、周囲から無言のプレッシャーを掛けられていたはずです。ゆえに皇子を2人ももうけることができたこの3年間は、自他共に認める天皇のキサキとして心穏やかに過ごせた時期でしょう。

彰子が24歳のとき、一条天皇が崩御し、幸せの絶頂から暗転

しかし、幸せな時期は長く続きませんでした。一条天皇は体調を崩し、敦良親王が生まれてわずか2年、寛弘8年(1011)、32歳にしてあっけなく崩御してしまいます。

そのときの辞世の歌が、臨終の瞬間までそばにいたという彰子ではなく、亡き妻・定子に当てたものではないかと、藤原行成を始めとする側近たちは感じたようです。しかし、道長は「歌は中宮(彰子)に向けたものだ」と日記に記しています。定子と彰子は、一条天皇という夫をはさみ、その死の瞬間まで比較される立場でした。

まだ24歳なのに夫を亡くしてしまった彰子の嘆きは、かなり深かったようです。敦成親王がなでしこの花を手に取ったのを見て、「父親の死がまだわからない我が子を見ていると、涙がこぼれる」という意味の歌を詠んでいます。

養母として敦康親王の立場を守ろうとし、父の道長に反発

一条天皇が崩御する前、その次の次の天皇、つまり跡を継ぐ三条天皇の東宮(皇太子)は、定子が産んだ敦康親王ではなく、彰子が産んだ敦成親王と決まります。そのときも、彰子はわが子を優先して喜んだりはしませんでした。

藤原行成によれば「彰子は、道長を恨んだ」。なぜなら、道長が天皇の譲位を東宮に伝えるため、彰子の御在所の前を通ったにもかかわらず、彰子には知らせず、東宮が誰になったかという事実を隠していたからです。行成も「大事なことなので、ちゃんと伝えるべきだった」と書き残しています。

彰子は養母として育てた敦康親王を先に皇位につけ、実子の敦成親王はその後でよいと思っていたのでしょう。そんな彰子の公平さと思慮深さは、一条天皇亡き後、そして道長亡き後も発揮されていくことになります。