※本稿は、服藤早苗『「源氏物語」の時代を生きた女性たち』(NHK出版新書)の一部を再編集したものです。

平安時代の「通い婚」に女性の自己決定権はほぼなかった

「結婚」を国語辞典で引くと、「夫婦になること」とあった。男女が出会って性愛関係をもっても結婚ではない。夫婦になるためには、社会的手続きが必要とされていた。その手続きは、時代によって違っている。

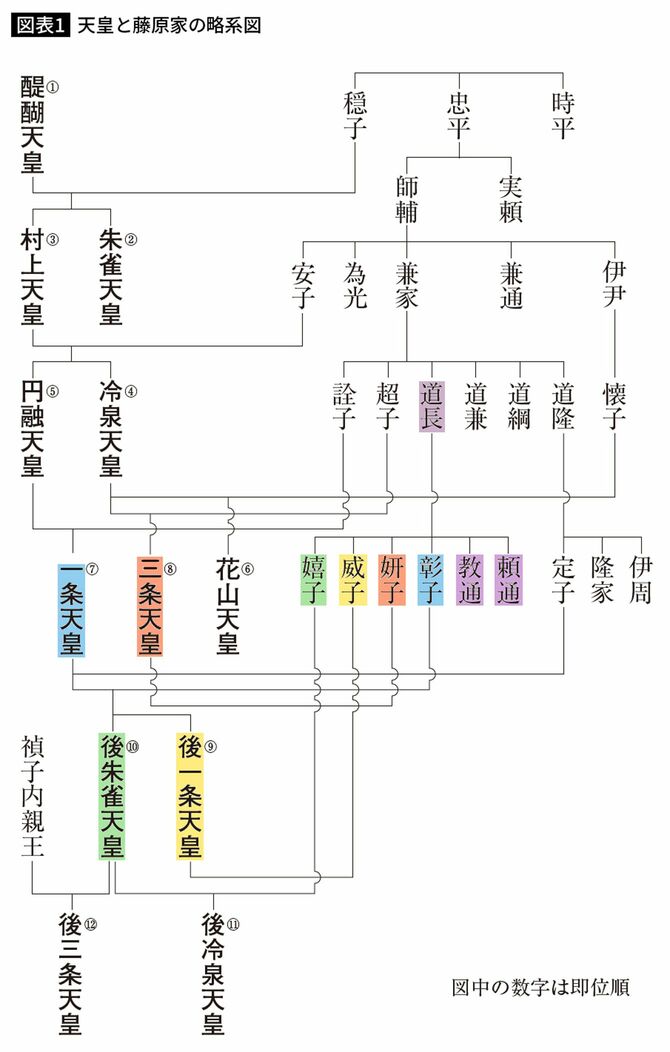

まずは、『源氏物語』の書かれる少し前、天暦8(954)年から天延2(974)年ころまでのことを記したとされている『蜻蛉日記』の作者藤原道綱母の場合をみてみると、中級以上の貴族が正式な結婚をするには、男からの求婚と、女の父母の承諾が必要だった。すでに女性自身での結婚決定権はなくなっていた。

道綱母の結婚から30数年後の、藤原道長と左大臣源雅信の娘、倫子(編集部註:大河ドラマでは「ともこ」)の場合も同じである。道長の栄華を描いた歴史物語書『栄花物語』巻三「さまざまなよろこび」に詳しく記されている。道長は、なにかの機会に姫君の「うわさ」を聞いたか、ちらっと「垣間見」て、どうにかして男女の仲になりたいと心深く思い、手紙を出す。

しかし、倫子の父親は、「なんと馬鹿馬鹿しい。もってのほかだ。誰があのように口わき黄ばみたる青二才をわが家に出入りさせるものか」と反対する。ところが倫子の母親の藤原穆子は賢い女性であり、ふだんから道長が馬に乗る姿をみたりしていて、とても将来性を買っている。なんとか夫を説得して結婚にこぎつけた。

男は身分が高い舅に婿取られる「逆玉」を望んでいた

永延1(987)年、道長22歳、倫子24歳のことである。なお、当時、最初の結婚は妻の方が年上の場合が多い。「年上の人」は、ごくふつうだったのである。12世紀中ころ、道長の子孫藤原頼長の日記『台記別記』には、

と記されている。「道長が倫子のもとに渡った」のである。道長と倫子の結婚は、「婿どり」であり、道長が倫子の邸宅土御門殿にいくかたちだった。当時の史料には、「婿取」とされることが多い。

結婚式は、妻の両親が婿を迎える、婿取式である。当時、夫方が嫁を取る儀式は、天皇と東宮以外のどの階層にもなかった。妻の親が、当面の新居になる家に婿を迎える。今でいえば、『サザエさん』の「マスオさん」である。男たちは、身分の高い、財力ある「舅」に婿取られることを望んでいた。「逆玉」がふつうだった。

正妻以外にも妻はいたが「愛人」扱いではなかった

ただし、道長の結婚でみたように、舅に気に入られるのはなかなか難しい。普段から、「男らしい振る舞い」をしていないと、女性の両親の目にとまることはないのである。

結婚式で、今と大きく違うのは、夫である婿の両親が、結婚式に参列しなかった点である。これも、今と当時の結婚式がまったく逆だったことを、たいへんよく表している。このような結婚式をあげた妻が、正式な妻だった。

『源氏物語』の正式な妻には、ほぼ結婚式が描かれている。光源氏についていえば、葵上と紫上、女三宮の三人にだけ、三日夜餅(当時の婚姻儀礼)のことが記されている。この三人が正式な妻であり、他は妾的存在である。

もっとも妾も当時は「つま」とよんでいたから、後世のような「日陰者的」存在ではない。

10世紀中ころに結婚した道綱母は、父や祖父が、四位・五位で諸国の国守を務める受領クラスであったが、上層貴族である公卿の御曹司(藤原兼家)と結婚できた。しかし、11世紀以降になると、貴族の中でも家柄が決まってきたので、受領層が公卿層の息子を、結婚式をあげ、正式に婿に迎えることは、あまりなくなってくる。同じ階層どうしの結婚が多くなるのである。

また、公卿層の娘でも、父や母などの財力ある後見人を亡くした場合、婿を取る費用がないので、正式な妻になれず、妾になったり、女房勤めをすることさえ多くなっている。

紫式部のような下級貴族の女性は豊かな受領の妻を目指した

庶民層の結婚のあり方は、史料がのこっていないので詳しいことはわからないが、結婚式などはなかったものと思われる。男女が意気投合すれば性愛関係が成立し、継続すれば妻の家で生活を始めたのであろう。

10世紀の末ころ、受領層の紫式部の伯父藤原為頼が、女の孫が生まれたときに詠んだ歌が、当時の受領層の気持ちを代弁している。

(この度生まれた孫娘は、将来の后候補か、もしそうでなければ、豊かな国の若い受領の妻候補であるだろうよ)

道長は「北の方」の倫子の妊娠中にもうひとりの妻と結婚

道長には、倫子の他にもう一人の正式な妻、源明子(編集部註:大河ドラマでは「あきこ」)がいた。

安和2(969)年に起こった「安和の変」で大宰権帥に左遷された醍醐天皇皇子左大臣源高明の娘である。明子は父の兄弟盛明親王に育てられていたが、親王が亡くなると、道長の姉で一条天皇の母である皇太后詮子(編集部註:大河ドラマでは「あきこ」)に引き取られ、養われていた。

道長は、女房たちにうまく取り入り、多くの競争相手を後目に、詮子の許しも得て、明子を妻にする。明子と道長の結婚がいつだったのかは、わからない。皇太后詮子が許したのだから、倫子との結婚より早かったのではないか、との説も出されている。ただし、子どもの誕生などからみて、やはり倫子が長女彰子を身ごもっている間、永延2(988)年ころの結婚であろう。妻の妊娠期間中に、他の女を求める夫たちの姿は、いつの時代でも同じようである。

道長はなかなか「まめ男」のようで、倫子と明子の2人に、ほぼ同じように子どもを産ませている。倫子は、彰子・頼通・妍子・教通・威子・嬉子の二男四女を産む。明子は、頼宗・顕信・能信・寛子・尊子・長家の四男二女を産んでいる。

二人目の妻・明子の身分も高かったが、子どもには差がついた

この2人が道長の正式な妻だった。しかし、立場は同じではない。『大鏡』は、「この殿は、北の方二所おはします」とか、「この北の政所の二人」とあり、倫子と明子の二人の妻が同じ立場だったように記しているが、実際はそうではない。

藤原実資の日記『小右記』には、倫子のことは「北方」と記されるのに、明子は「妾妻」と書かれたり、邸宅の「高松殿」との呼称しかない。倫子が正妻の北の方で、明子が次妻だったことは間違いない。

子どもたちの待遇も違っていた。倫子の産んだ息子たちは、元服したとき、正五位下に叙されたのに、明子の息子たちは、一段階下の従五位上であった。したがって昇進も倫子の子どもたちの方がはるかに早い。倫子が産んだ頼通と明子所生の頼宗を比べてみると、頼通が元服し正五位下になるのは12歳のとき、頼宗が元服するのは13歳で従五位上だった。頼通はすでに15歳で正三位に昇るのに、頼宗が正三位になるのは21歳、3歳年下の倫子が産んだ教通はすでに正三位になっていた。明子の息子たちが、頼通や教通に反感をもつのは当然だった。

正妻・倫子の姪など、七、八人と関係した「まめな男」道長

道長が結婚式をあげた正式な妻はこの2人であるが、妾は多い。なお、先述したように妾も「つま」とよまれた。しかし、訓はおなじでも、立場はだいぶ違っていた。次に、この妾たちを紹介しよう。

『栄花物語』(巻八)に次のような話がある。

為光の四の君には、花山院(退位した花山天皇)が通っていた。しかし、花山院が亡くなったので、倫子は、娘の相手役の女房にした。道長は、それに情愛をかけ、家司なども定めて本格的に世話をした、という。つまり、妾の一人にしたのである。当時の言葉では、身の回りの世話をする女房で性愛関係を継続させている女性を「召人」とも呼んでいた。妾と同じ立場である。

紫式部の同僚で美人と評判のバツイチ女性とも性愛関係に

道長の妾は、このように妻や娘の女房たちが多い。もう一人あげてみよう。倫子の兄弟扶義の娘(大納言の君)は、故大納言源重光の息子則理を婿取っていたが、離婚になったので、彰子に仕える女房になった。容貌がたいへんよかったので、道長が目をつけ召人にした。倫子の姪であるが、倫子は、「他人ではないのだから」と許したという。

大納言の君は、紫式部の仲のよい同僚で、『紫式部日記』に出てくる。

紫式部にも、なかなか評判がよい。髪が長く真っ直ぐなのは、美人の条件である。当時の人々が、「道長をあれほど夢中にさせる女と別れたとは、則理はみる目がない」と非難したのも、美人で、上品で、利発だったからであろう。もっとも、男女の仲は相性であり、どんなに才色兼備の妻でも、うまくいかないものは、しかたがない。それは今も昔も同じである。

他に道長の妾は、七、八人いる。また、紫式部と性愛関係があった可能性も指摘されている。

第一夫人になっても安心できない、正妻の座を奪われることも

結婚式をあげ、正式に貴族社会に公表したのが妻だった。そのなかで正妻格が、北の方である。何人かの妻に通っているときは、ある程度たつと正妻格の妻と同居するようになる。同居している妻が、北の方と呼ばれた。倫子は、常に道長と同居しており、北の方と呼ばれた。

道長の父兼家の妻のうち、当時、北の方と呼ばれているのは時姫だけであり、道綱母が、北の方と呼ばれている史料はない。北の方こそ、何人かの妻のうち、正妻格であった。『源氏物語』では、光源氏の北の方は、まずは葵上、次に紫上、女三宮が降嫁すると女三宮が、北の方と呼ばれている。

北の方は、一生涯安定した地位ではない。新しい妻と結婚したとき、その妻の方が身分が高い場合、新しい妻と同居し、新しい妻が北の方となる。しかし、前の北の方と離婚するわけではないので、前の北の方は、妻の一人になる。「はじめの北の方」「今の北の方」「まま母の北の方」など、いろいろな呼び方があるのはこのことを示している。正妻といっても、けっして油断してはいけなかった。