※本稿は、服藤早苗『「源氏物語」の時代を生きた女性たち』(NHK出版新書)の一部を再編集したものです。

結婚して5年間子どもができないと「やばい」と思われた時代

「すさまじきもの」、興ざめで、おもしろくないもの。婿を取ったのに、四、五年もお産がないこと。

これは『枕草子』の一文である。今でも、結婚すると、「お子さんはまだ?」との挨拶がかわされることがあるが、この当時にも始まっていた。子どもが欲しいのにできない女性には、何とも傷つく言葉である。現在では、間違いなくセクハラなので、気をつけなければいけない。

奈良時代から平安時代初めころまでは、父親の政治的地位や身分を、実の男子が継ぐべきだ、との考えはいまだ確立していなかった。氏集団の中で、能力あるものが、氏上の地位を継いだし、庶民層では、子どもは共同体の一員であり、父親の違いでさほど変化はなかった。だから、「実の子どもがどうしても欲しい」という切実な要求は、たいしてなかったと思われる。実の子どもが継ぐべき私的な財産や地位がさほどなかったからである。

ところが、10世紀以降になると、貴族層では、代々継いでいく家業のようなものが芽生える。貴族の家業は、朝廷の仕事の分担だったから、男から男へと継がれる。また、都市の庶民層では、老後の生活の保障のためにも、子どもが必要だった。子どもが欲しいという説話は、このころから多くなっていく。

これも同じ『枕草子』である。博士の家も、家業になっていたから、どうしても男が欲しい。ところが女の子ばかり生まれる。これは期待はずれで、その家にふさわしくない。

子どもが期待されていたから、出産のときは貴族も大騒ぎした

残念なもの……。非常に子どもを欲しがっている人が、子どもを産まない妻と長年連れ添っているのも残念である、という。子どもができないと、別れてもよいという社会的共通認識があったからであろう。

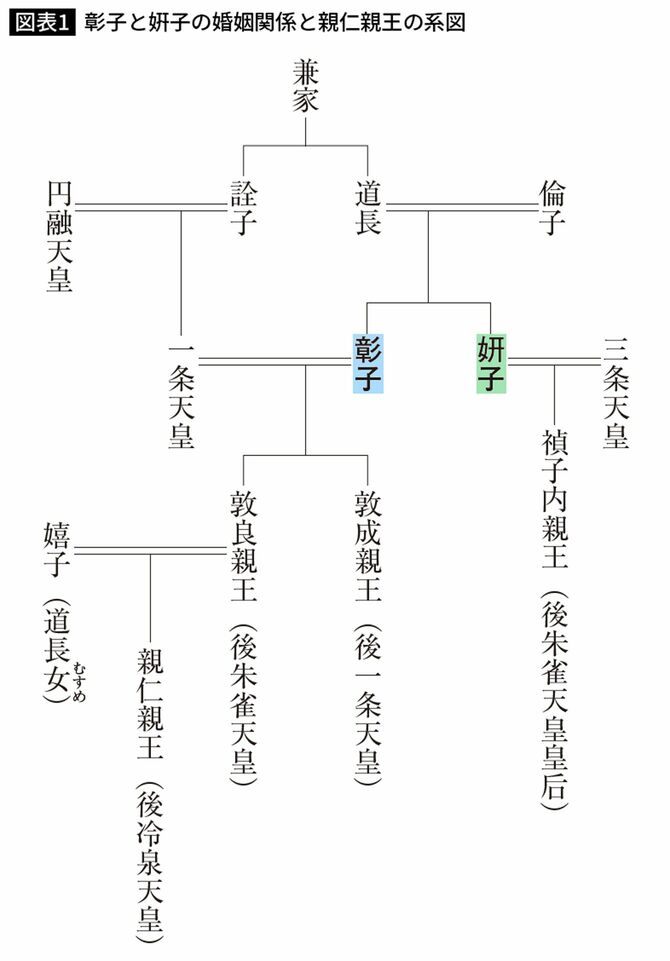

結婚すると子どもが期待されたから、出産のときには大騒ぎをした。この時代の出産で、たいへん詳しく知ることができるのは、道長と倫子の娘、彰子の出産である。1008(寛弘5)年9月11日、彰子は一条天皇の皇子敦成親王を出産した。12歳のとき入内していたから、結婚後、9年目の出産、しかも皇子の誕生とは、道長は、天にも昇る心地がしたことであろう。

彰子の懐妊を最初に察したのは、一条天皇であった。

妻・彰子の「月のさわりがない」と妊娠に気づいた一条天皇

これは、一条天皇の言葉である。すでに、寵愛していた故定子皇后が3人も子どもを産んでおり、経験豊かな天皇は、彰子の様子からわかったのであろう。それにしても、夫婦の会話として、なかなか興味深い。彰子の父親である道長が知ったのは、愛人の一人、彰子の女房大輔から耳打ちされたときであり、天皇より遅い。

彰子は、妊娠5カ月目の4月、内裏から上東門第(土御門第)に退出する。着帯のことなどをおこなったうえで、6月14日にはまた参内し、7月16日には内裏から退出する。8カ月になっていた。上東門第では、出産の準備がおこなわれ、予定日近くになると、女房たちも大勢集まる。紫式部もその一人。以後、詳しい記録が『紫式部日記』に記されている。

9月9日、彰子は産気づくと、天皇の命令によって造られていた白木の御帳に替えられ、畳や垂れ絹なども白一色の調度の中に移る。それから、本格的な出産劇である。

出産時は僧侶の祈祷がうるさく、産婦のいきみ声が紛れたか

山という山、寺という寺を探し求めて大勢呼び集められた効験ある祈禱僧が、声を張り上げ祈禱する。世間に名の知られた陰陽師も、呪文を唱える。外では悪霊を払うために、散米(魔除けのために米を撒くこと)をする。悪霊を呼び移す「よりまし(祈禱師が霊を一時的に乗り移らせるための媒体)」の口を借り、悪霊たちがわめきたてる。女房たちは、一人のこらず参上して、狭い場所にぎっしり詰め込まれ、声を出し、祈る。こう書いただけで、喧騒が伝わってきそうである。なんとも、にぎにぎしい、出産イベントが開幕したのである。

当時の出産は、天皇の子どもたちの場合でなくても、僧侶や陰陽師が祈っている史料は多いから、けっこううるさかったようである。当の産婦は、いきみも他の人々には聞かれず、かえって安心していたのかもしれない。

紫式部が日記に書き残した中宮彰子の難産の様子

出産は座産だったから、前からと後ろから2人の女房が、産婦を抱きかかえ、介添えしたようである。出産直前になると、白木御帳から出て、寝殿の北の母屋庇にしつらえた御帳に入り出産する。この御帳の中には、母倫子と、女房の道綱女豊子、教通の乳母蔵命婦の3人が入っている。蔵命婦は、大中臣輔親の妻であるが、取り上げ名人で、道長の娘たちが出産するとき、いつも奉仕した、とある。経験豊富な産婆さんのような役割をする女性がいたようである。この2人の女房が、前後から抱きかかえる介添え役にちがいない。

彰子は初産でもあり、難産だった。ついに僧侶が呼ばれ、彰子の頂の髪を削ぐ。生命の危険があるときは、万一のことを配慮して、形式的な出家得度儀式をして、今生の加護と、後世の安楽とを願う。

11日の午刻、すなわち正午ころに、無事男子が産まれた。道長の待ちに待った皇子である。当時の日記には、道長が、

と語ったとある。

要求される男女の産み分け、貴族の妻は女児を期待された

12歳で、女の成人式である裳着をさせ、一条天皇に入内させたものの、一向に子どもが生まれない彰子に、ほぞをかむ思いだった道長にとって、男子の出産は、喩えようもないほどの喜びだった。摂関時代と呼ばれる政治形態の当時、天皇の外祖父となってはじめて本格的な政治権力を握ることができた。

一条天皇は、道長をひいきにしてくれる姉詮子の息子であり、甥ではあったが、しかし孫ではない。道長は、一条天皇のとき、摂政・関白に就任していない。彰子が産んだ敦成親王が後一条天皇として即位したとき、道長は摂政に就任するが1年足らずで辞退し、息子の頼通を摂政にする。頼通26歳のときである。最年少の摂政だった。ここで、師輔―兼家―道長―頼通の家筋ラインが、ほぼ確立する。敦成親王がいかに貴重な親王だったかがうかがえよう。

彰子は2人の親王を産むことができたが、女子を産んでしまった妹・妍子は、道長のご機嫌をそこねている。1013(長和2)年7月7日、姸子は、三条天皇の子どもを産む。彰子の初産と違って、たいへん安産だったようである。ところが、女子であった。のちの陽明門院禎子内親王である。藤原実資の『小右記』には次のような内容が書かれてある。

彰子の妹は女児を産んでしまい、父・道長に冷淡に扱われた

相府(道長)は、出産祝いにきた公卿や、妍子の宮に奉仕している殿人などとあわない。「不悦の気色甚だ露わなり」。女をお産みになったことによるか。しかし、男女は「天の為すところ」である。人の力ではどうしょうもないではないか。

父親に冷淡にされた産婦妍子の気持ちは、いかばかりであったろう。実資ならずとも、天がおこなうことであり、人の力ではどうしょうもあるまい。

このように、天皇に入内させた娘たちには、男子が望まれた。しかし、貴族層の妻には、まず女子が望まれた。上層貴族は、入内させる娘が必要だったからである。また、中下級貴族では、政治力のある男性や息子を婿に取ることによって、親戚関係を結び、自分自身や、親族の昇級をはかるためである。

道長の正妻・倫子は男女の産み分けを完璧にやりとげた

それを見事なまでにやりとげたのは、道長の妻倫子である。まず、最初に娘彰子を、2番目に頼通を産んでいる。一姫二太郎である。道長は、さほど能力ある政治家ではなかった、とされることが多い。それでも、権勢を手中にできたのは、姉である一条天皇の母詮子が、一条天皇にごり押しをしたからであり、また、娘たちがそれぞれの天皇に入内し、しかも彰子が二人の親王を産んだからである。つまり、妻が女子を産み、娘が男子を産んでくれたおかげである。

頼通の妻隆姫には子どもができなかった。隆姫は子ども祈願のために、多くの寺社参りをしている。1016(長和5)年6月23日、隆姫は三井寺にお参りしている。

隆姫22歳、結婚して7年のことである。「子ども祈願」ではなく、「女子祈願」と明記してある。まずは女子が欲しい、摂関家の新妻としては、切実な願いだったのであろう。翌年には、長谷観音に参詣している。長谷寺は、当時から子授け観音として霊験あらたかで、多くの参詣があった。(『蜻蛉日記』を書いた兼家の妻)道綱母もいっている。

医療のない1000年前、出産で命を落とす母子は多かった

現在、日本では、出産で亡くなる産婦も新生児も、きわめて少ない。世界でも、最も少ない国の一つである。しかし、前近代社会では、お産で死亡する女性も、赤ん坊もたいへん多かった。

期待はずれでおもしろくないもの、生まれた赤ん坊が亡くなってしまった出産場所、これも『枕草子』である。

当時、10数年に一度くらい赤斑瘡、いまでいう麻疹が大流行する。一度罹ると免疫になるが、産婦が罹ると、母子ともに亡くなることが多かった。道長と倫子の末っ子嬉子は、1025(万寿2)年8月3日、姉彰子が産んだ東宮敦良親王との子ども親仁親王(のちの後冷泉天皇)を無事出産するものの、5日には亡くなっている。19歳の若さだった。

この年、赤斑瘡が大流行していた。実資の日記をみると、7月ころから大流行し始め、以前罹らなかった人も含め、30歳以下の上中下の都人が煩っており、実資の娘も、養子5人も、若い人ほとんど全員が煩ったようである。8月27日には、道長の息子長家の妻斉信女が、妊娠7カ月で産気づき、子どもを出産したが、子どもは亡くなる。当時、7カ月では、育たない。2日後、産婦も亡くなってしまう。病気で体力をなくしており、そこで出産をすると、回復できぬまま亡くなるのであろう。

藤原公任の娘は14歳から25歳までに8回も妊娠した

産死は、病気のためだけではなかった。上層貴族の女子は、若いときに結婚することが多くなる。結婚すれば、子どもが期待され、若年で出産することになる。教通の妻で公任の娘は、13歳で結婚した。1014(長和3)年、15歳で長女生子を産む。15歳は数え年だから、今なら14歳である。その後、17歳で次女真子、18歳で流産、19歳で長男信家、22歳で次男通基と歓子、23歳で三男信長、25歳で四男静覚を出産する。10年間に、じつに8回も妊娠したことになる。

しかも、この間にもう1人か2人子どもがいたともいわれている。毎年、妊娠・出産をしていたことになろう。考えただけで体力の回復は難しい気がする(実際、公任の娘は静覚を出産後に亡くなっている)。しかし、孕まねばならなかった。産むことが女性にとっていちばん大切な仕事になっていたのだから。若年結婚と多産、そして産死。このような貴族女性は、たいへん多かったのである。