※本稿は、岡田晃『徳川幕府の経済政策 その光と影』(PHP新書)の一部を再編集したものです。

老中首座になった田沼は「通貨の一元化」を目指した

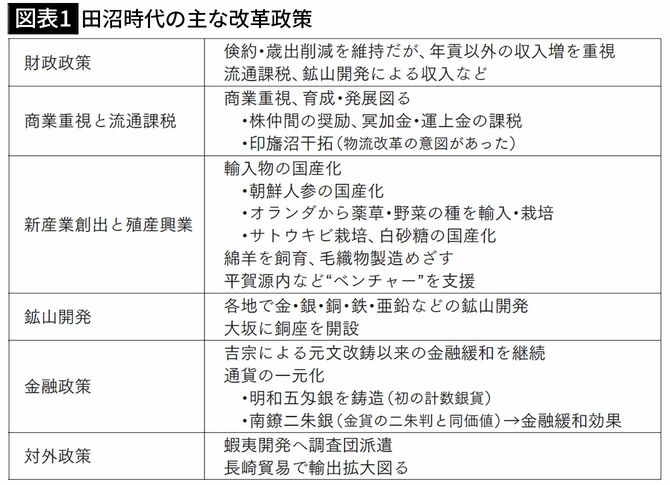

吉宗は金融引き締めから金融緩和に転換したが、意次は新たな金貨鋳造は行わず、吉宗後半期の金融緩和政策を継続した。

注目されるのは、新たに明和五匁銀、南鐐二朱銀という二種類の新しい銀貨を鋳造したことだ。

江戸時代の通貨は、当初は「金1両=銀50匁=銭4貫文」が公式レートとなっていた。だが実際には、主として江戸など東日本では金、大坂など西日本では銀を中心に取引され、金と銀の交換レートは日々変動していた。趨勢としては金高・銀安の傾向が続き、元禄時代に公式レートが「金1両=銀60匁」に改定されたが、それも一つの目安であり、銀はさらに安くなることも多かった。

だが商品経済の発展によって経済圏が全国単一化するにつれて、こうした各通貨がバラバラな状態は、弊害が目立つようになっていた。

そこで幕府はまず、明和2年(1765)に明和五匁銀の鋳造を開始した。その特徴は、表面に「銀五匁」と表記されたことだ。それまでの江戸時代の銀貨にはその単位価値が表記されておらず、重量(量目)によって価値が決まる秤量銀貨だったが、ここに初めて単位価値が明記されたのだ。これは計数貨幣と呼ばれる。これにより、五匁銀12枚で金1両とし、「金1両=銀60匁」という公式レート通りに金貨と連動させたのだった。

一両小判との交換数値を刻んだ銀貨「南鐐二朱銀」を鋳造

大石慎三郎氏は「(田沼時代には)米遣い経済社会というより銭(貨幣)遣い経済社会に移行していた。(中略)このような時代の要求に応えるものとして打ち出されたのが、通貨銀を通貨金に直接的に連動させた明和五匁銀であった」と、その意義を強調している(同氏『田沼意次の時代』)。

ところがこれに両替商たちが強く反発した。彼らは金と銀の交換レートの変動を利用して利ザヤを稼いでいたからだ。このため明和五匁銀はほとんど流通しなかった。

しかし意次はあきらめなかった。その7年後の明和9年、今度は南鐐二朱銀という新たな銀貨を発行した。

その表面には「以南鐐八片換小判一両」、南鐐二朱銀8枚で小判(金)1両に交換すると刻印が打たれている。当時、二朱判という金貨が流通しており、その8枚が小判1枚(1両)に相当した。したがって南鐐二朱銀に、金貨である二朱判と全く同じ価値を持たせたのだ。しかも、「朱」は金貨の通貨単位であり、それを銀貨の名称に使った。通貨の一元化をさらに前進させたのである。

既得権益を守ろうとする両替商と戦う気骨があった

これにも両替商らは反対した。だが1枚が1両の8分の1という金額の手頃さ、金貨(1両小判)より小型で軽量、そして何よりも秤量銀貨である丁銀のように重量をいちいち量る手間もいらないなど、使い勝手もよかった。そのため、南鐐二朱銀の流通は徐々に拡大するようになっていく。これは結果的に金融緩和効果も生むこととなった。

この経過から、2つのポイントが見えてくる。

第一は、意次は賄賂を受け取るなど商人と癒着していたとのイメージが強いが、通貨政策に関する限りは、既得権益を守ろうとする両替商などと闘っていたということだ。改革を進めるためには、いかにして既得権益を打破するかがカギとなる。これは現代でも変わらない。

第二のポイントは、江戸時代で初めて通貨の一元化という金融政策を打ち出したことだ。南鐐二朱銀の発行には「出目を得る」という動機があったが、それでも金貨と銀貨の交換レート固定化を打ち出したことは、従来の通貨制度を改革するという明確な意思があったと見ることができる。同時にそれは、近代化への端緒を開いたという点でも重要だ。ここにも、意次の先見性が表れている。

対外政策で画期的な蝦夷地開発プロジェクトを立ち上げた

意次は対外政策でも、従来の幕府には見られなかった積極策を打ち出している。蝦夷地開発とロシア貿易の試みである。

当時、ロシアは千島列島に沿って南下を進めており、安永7年(1778)にはロシア船が納沙布岬まで進出し、松前藩に交易を要求する事件が起きていた。幕府はこうした動きに対応することが必要になっていた。

経済的にも、2つの要因から蝦夷地へのニーズが高まっていた。

一つは、関西地方で盛んになっていた綿栽培の金肥(おカネを出して購入する肥料)の原料として、蝦夷地産の鰊や鱒の脂を絞った〆粕への需要が高まっていたこと。国民的衣料となっていた木綿の原料である綿の栽培は重要産業の一つに発展しており、それを支える肥料の供給地として蝦夷地がクローズアップされてきたのだ。

もう一つは中国で高級料理用としてナマコ、アワビ、ふかひれなどの「俵物」への需要が増大し、幕府が輸出に力を入れたことだ。その産地として蝦夷地が注目されるようになっていた。

「このまま放置すれば蝦夷地をロシアに奪われてしまう」

意次が動くきっかけとなったのは天明3年(1783)、仙台藩の江戸詰め藩医で蘭学者でもあった工藤平助が『赤蝦夷風説考』を著し、意次に献上したことだった。

平助は『赤蝦夷風説考』で、ロシアという国の地理と歴史、特に南下の実情を説明して、このまま放置すれば蝦夷地をロシアに奪われてしまうと警鐘を鳴らした。そのうえで蝦夷地を開発してロシアと交易し、日本の富国を図るべきだと提言した。

これを読んだ意次は、勘定奉行の松本秀持に検討を命じた。松本は平助をたびたび呼んで蝦夷地開発の具体策について意見を聴くなどして幕府の方針をまとめた。その内容は、蝦夷地で鉱山開発を進め、そこで産出される金銀銅をもとにロシアと交易し利益を得ることをめざすというもので、まずは調査団を派遣することになった。

天明5年、幕府から派遣された10人はまず松前に向かい、同地で松前藩の案内役の藩士や医師、通詞などと合流、東蝦夷調査隊と西蝦夷調査隊の二手に分かれて松前を出発した。東調査隊は東蝦夷から国後島まで渡り、西調査隊は西蝦夷から樺太までへ行っている。

鎖国中だがロシアとの平和的な交易も考えていた

このような調査は幕府始まって以来の歴史的なものだった。10カ月近くに及ぶ調査を行った調査団は翌天明6年2月に報告書を松本に提出したが、そこには広大な新田開発案が示されていた。蝦夷地本島の10分の1の土地で新田開発が可能とし、その石高は、単位面積当たりの収穫量を内地の半分と仮定して583万石にのぼると推計している。当時の幕府の石高400万石余りより多いことになり、日本全体の約3000万石の20%に相当する計算になる。

何とも壮大な開発構想だが、これはさすがに現実的なものではなかった。結局その年の8月、意次が失脚したため、蝦夷地開発計画も中止となった。

それでも、蝦夷地の実情を把握したことの意義は大きく、その成果は後に活かされることとなる。

意次が蝦夷地開発とロシアとの交易を計画していたことは、長崎貿易の積極姿勢や蘭学の奨励なども併せて考えると、今で言うグローバルな視野も持っていたと解釈できる。事実上「開国」の第一歩となったかもしれなかったのである。

天明の大飢饉で財政難に陥った大名を救おうとしたが……

だが、田沼政権の末期になると、構造改革の推進力にはかげりも見え始めていた。

天明6年(1786)の貸金会所構想の頓挫はその一例だ。構想の内容は、まず全国の寺社や農民、町人に各身分に応じて5年間、御用金として拠出させ、それに幕府も出資して大坂に貸金会所を設立する。貸金会所は、融資を希望する大名に年7%の金利で貸し付け、農民や町人が拠出した資金は5年後に利子をつけて償還する、というものだ。

これは、当時起きていた天明の大飢饉の影響などで財政難に陥った大名の救済が主な目的だった。7%の貸出金利は当時としては低かったため大名にとって借りやすかったし、拠出した御用金は5年後には利子付きで戻ってくるというメリットがあった。現在の国債を先取りするような仕組みで、先進的だったと言える。

だが、農民や町人たちの目には、負担増加としか映らなかった。結局、この構想は実現する前に中止に追い込まれた。

そして田沼時代は突然終焉を迎えることとなる。

貸金会所構想が頓挫した天明6年の8月27日、意次は老中免職となったのである。形としては本人が病気を理由に老中の辞職を願い出たことになっているが、事実上の罷免だった。

なぜ意次は将軍の死と共に失脚し、政策が否定されたのか

実はその2日前の8月25日に将軍・家治が亡くなっている。公表されたのは9月8日で、将軍の死を秘匿している間に罷免されたことになり、きわめて不自然だ。将軍の死という機会をとらえた意次追い落とし、一種のクーデターだったのだ。

それだけでは済まなかった。意次はその後二度にわたる減封処分と隠居・謹慎を命ぜられ、田沼家は1万石で陸奥信夫郡下村(現・福島市)に転封となった。意次は天明8年、失意のうちに江戸で死去する。70歳だった。

ではなぜ意次は失脚し、その政策が否定されたのか。それはまさしく、意次の政策が当時の武士の伝統的な価値観、特に譜代大名など門閥層の利害と相容れない大胆な改革だったからだ。これに意次の異例の出世への嫉妬も重なり、天明の大飢饉など打ち続く自然災害も「田沼の悪政が原因」とされた。

賄賂政治家との悪評が広がったのも、そのことが一因となっている。最近ではかなり再評価が進んでいるが、それでもまだ汚名が十分に返上されたとは言えない状態だ。

これまで見てきたように、意次の政策は時代を先取りしたものが多く、時代の歯車を前へ進めようとするものだったのである。それは、行き詰まりを見せていた「米本位制」という経済構造を変える可能性を持っていた。

もし田沼時代がもっと長く続いていたら、あるいはもし意次の政策が次の政権に引き継がれていたら、日本の近代化や開国はもっと早く始まっていたかもしれない。