※本稿は、関幸彦『藤原道長と紫式部』(朝日新書)の一部を再編集したものです。

文人の父親が英才教育をしたから作家・紫式部が生まれた

環境への自覚が芽生えるのは一般的に3歳から4歳の頃とされる。家庭内での自身の立場もそれに入る。兄弟姉妹たちの関係性もそうだ。幼少期に母を亡くしたこともあり、紫式部の姉弟たちとの関係は深かったようだ。式部には1歳年上の姉がいた。姉の誕生の前年は、「安和の変」(編集部註:源満仲らの謀反の密告により左大臣源高明が失脚させられた。以後、藤原氏による摂政・関白が常設される)が勃発した時期にあたる。

その姉は26歳で死去した。死因は不明ながら、長徳の疫病が発生した頃でもあり、これと関係したかもしれない。この姉の他に弟の惟規がいた。また父・為時の再婚相手に3人の妹弟もいたという。そうしたなかで血を分けた同母の弟・惟規とは、深い絆で結ばれていたようだ。

父・為時は文章道の菅原家と深い繫がりを持ち、花山天皇の東宮時代には、その読書始に副侍読として出仕を許されるほどだった。当然、嫡妻との間に誕生した惟規は、父の後継として期待がかけられた。その弟とともに、父・為時は、英才教育を姉の式部にもほどこした。彼女自身、学才は弟よりあったらしい。“姉が男子ならば”と父を慨嘆させたという(『紫式部日記』)。

1つ上の姉は26歳で死去し、同母の弟・惟規をかわいがった

惟規自身、父の期待に応ずべく官吏の途を志すが、寒門の悲哀では如何ともし難く、蔵人に補されたのは30代の半ばのころとされる。その時期には式部も彰子のもとに出仕しており、後宮にあって惟規を気にかけていたと思われる。だが、その惟規も比較的若くして亡くなる。父為時は寛弘八年(1011)、越後守として赴任したが、それに同道したものの、惟規は現地で没した。40歳とされる。式部42歳のときのことだ。

なお、式部には夫・宣孝との間に一人娘の賢子がいた。賢子は彰子(編集部註:藤原道長の娘で一女天皇の皇后)に出仕した。母の縁によったのだろうか。祖父・為時がその晩年越後守だったことから、「越後ノ弁」と呼ばれたようだ。彼女の夫は藤原兼隆(「長徳の大疫癘」で死去し、「七日関白」と呼ばれた道兼の子)だった。いささか落ち目とはいえ、摂関家の端くれの準権門に属していた。万寿年間には賢子は後冷泉天皇の乳母となっている。

母・式部譲りの彼女の歌才は、幾多の歌会でも知られ、『百人一首』(58番)にも「大弐三位」として、「有馬山猪名の笹原風吹けばいでそよ人を忘れやはする」を残している。紫式部の「めぐり逢ひて……」で知られる『百人一首』で母子並んで配されている。

紫式部が15歳のとき、父が教育した親王が天皇となるが…

式部4歳の頃に彼女は母と死別した。総じて式部の一家は山あり、谷ありで、円融・花山・一条の各天皇の時期の典型的な文人貴族だ。父・為時は式部が8歳のおり、東宮、師貞親王(花山天皇)の読書始の儀で副侍読を務め、また父為時の兄為頼が摂関家の藤原頼忠家の歌会に出席するなど、式部の成長する環境のなかで少なからず影響を与えたはずだ。

その後、式部が15歳の時期に、師貞親王が即位する。為時もかつての侍読の縁もあって、この花山天皇の永観2年(984)、式部丞となる。(編集部註:律令制における八省のひとつである)式部省の三等官の立場で、中下級貴族としての地位を与えられた。為時は翌年には、摂関家の道兼邸に招かれ作詠をなした。さらに翌年には遅ればせながら、38歳で蔵人・式部大丞に任ぜられ、為時は歌人としても知られる存在となった。

花山天皇が19歳で退位し、父親は出世が絶望的に

式部も17歳となったが、その時期、彼女の一家を不幸が襲う。期待の花山天皇が寛和2年(986)6月、退位・出家におよんだ(寛和の変)。冷泉天皇の第一皇子、その母は伊尹の娘・懐子だった。安和の変の年に皇太子となり、17歳で即位した。けれども、在位2年も満たない寛和2年に禁中を脱し花山寺で出家した。藤原為光の娘で女御の忯子の死がきっかけとされた。これに同情するそぶりで退位をそそのかしたのが、兼家の子息道兼だった。このあたりは『大鏡』(花山天皇紀)、『栄花物語』(花山たづぬる中納言)にも描かれている。

花山朝にあって、上昇気流に乗ることを期待した人々のなかに、式部の一家もいた。その花山の退位で、父為時も官を失う。「寒門」の悲哀を味わうことになる。天皇を軸に回っていた式部の一家も、その影響で外祖父・為信が出家するなど、負の連鎖が続く。

紫式部の文学的才能は遺伝的要素が大きかったか

紫式部の才能は遺伝要素もあれば、環境もあった。文人貴族であった父方のみならず、母方からのものもあった。母は式部が4歳のころに他界する。母の父・藤原為信は『尊卑分脈』によれば、常陸介や右馬頭を歴任、これまた受領層に位置した。その父・文範は従二位・中納言・民部卿・中納言とあり、公卿の地位にあった。

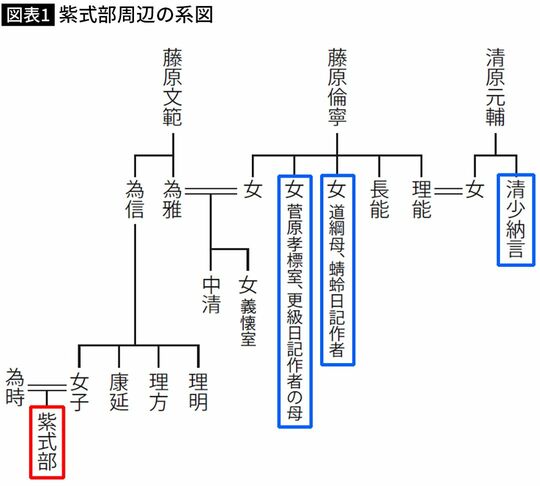

系図を見てもらえば分かるように、外祖父・為信の兄弟に為雅がいる。彼は藤原倫寧の3人の娘のひとりと結ばれている。この為雅の娘は義懐の妻だった。義懐(伊尹の五男)は花山天皇の側近として、その将来を嘱望された。義懐は美男の誉高く、その妹は冷泉天皇に入内、花山天皇を生んだ。その関係で花山天皇の即位の翌年、29歳で参議となった。ただ残念ながら天皇が退位したために、出家を余儀なくされた悲劇の人でもあった。式部の母方の家系で特筆されるのは、式部の母の伯父・為雅の妻側の華麗なる文人ファミリーの流れだ。

母方の血筋には『蜻蛉日記』『更科日記』の作者もいる

為雅の妻の姉妹に『蜻蛉日記』の作者・藤原道綱の母もいた。もう一人『更級日記』の作者の母もいた。そして兄弟には長能がいる。彼は謡曲「高砂」の「有情非情の其声、みな歌にもるる事なし」のフレーズでも知られる歌人だ。さらにその兄・理能の妻方には清原元輔の娘・清少納言もいる。

およそ式部の母方の家筋は父方に劣らず、むしろそれ以上の文才の子女たちで溢れている。

中世への傾きを強くした王朝国家の時代は、「家格」「家職」「家業」等々、「家」にまつわる用語が頻出する。血脈上の「家筋」も似たものだろう。上流の公卿クラスの「家」それぞれの明確な風貌が完成するのは院政期以降としても、摂関期はその「家」が職能により、自己の位置を鮮明に語り始める段階だった。

例えば「家ヲ継ギタル兵」(『今昔物語』巻25-7)の語が伝えるように、相伝されるべきは“文の道”のみではなかった。“兵の道”すなわち“武の道”であっても、社会的認知・追認としての「家ヲ継ギタル」“立場”が重視された。その点では「家」に属することで身分に対応する“立場”の形成がなされた段階だった。王朝国家とは、そうした時代だった。

30歳前後で夫と死別しシングルマザーとなって宮廷に出仕

紫式部は長和3年(1014)、45歳で没したとされる(没年については生年を天禄説<970年>、天延説<973年>とするかにより異なる。前者を採用)。「長和」は三条天皇の年号だ。

道長はこの年49歳で、式部とは4歳ほどのひらきがあった。身分は異なると言っても両人はほぼ同じ世代に属した。後にもふれるが、彼女が道長の娘・彰子のもとに出仕したのは、寛弘2年(1005)の30代も半ばの頃とされる。宮中へ出仕する数年前に夫・藤原宣孝が死去していた。

『源氏物語』に筆を染めたのも、宣孝の死去後間もない時期ともいわれている。『源氏物語』の完成にはそれなりの時間がかかったようで、彼女の宮中への出仕後も継続されていた。『源氏物語』と作者の式部は一体の関係にあったようで、彼女が出仕して数年後には「日本紀ノ御局」と評されるほどに公卿たちの間でも、話題となっていた。

必ずしも長いとはいえない彼女の人生を年代記風に語ろうとする場合、20代末の結婚と数年後の夫との死別、さらに宮中への出仕、この時期が大きな転機といえそうだ。『源氏物語』が起筆されるのもその頃であり、女房・紫式部の誕生も、ほぼこの段階に当たる。

紫式部は内気な性格で自己PRの上手い清少納言と対照的

宮中で『源氏物語』は好評を博した。一条天皇も実は内々に読んでいたらしいことは、『紫式部日記』からもうかがわれるようだ。式部を評し「この人は『日本紀』こそ読みたるべけれ」と語ったという。ここでの「日本紀」とは日本の歴史というほどの意味だ。式部こそは日本の歴史を講釈できそうな人だ、との評なのだろう。

「『日本紀』の御局」のニックネームも与えられた。そうした評について、彼女自身は知識を積極的にアピールするタイプではなかった。そのあたりは、清少納言のような女性とも、あるいは和泉式部のようなタイプとも一線を画した。

「随筆」というスタイルで自己を語る清少納言は、彼女の有した文才を出すことに遠慮はなかった。自負心をともなうある種の“明るさ”と解されている。また和泉式部のような情熱の歌人タイプは、『大鏡』(道隆伝)が語るように、恋人を次々と変えながら、自由かつ奔放に振舞う強さがあった。要は他人の目をはね返す強さだ。

ライバルの和泉式部や清少納言を手厳しく批判した

ちなみに『紫式部日記』には和泉式部や清少納言についての批評らしきものが見える。「和泉式部といふ人こそ、おもしろう書きかはしける」(趣深い手紙のやり取りをした)と彼女の歌才を認めつつも他人の歌を非難することも少なくなく、そんな性格は感心できない旨が語られている。また清少納言についても「したり顔にいみじうはべりける人」(得意顔もはなはだしい人物)と手厳しい。中関白家に仕えた清少納言への対抗心もあったにしても、いささか冷ややかだ。

この両人の場合はその性格的ベクトルは、“外”だった。そして、それに比べ式部は明らかに“内”なる方向に向けられる。『源氏物語』を結晶化させた式部とは、そんなタイプだったのかも。そんな内面を象徴するかのような歌が『紫式部集』に見えている。「身の憂きは心のうちに慕ひきていま九重ぞ思ひ乱るる」。華麗な宮中に身を置きつつも自身から切り離せない「身の憂き」が語られている。内省的な彼女の性格が見て取れる。